2025年10月5日、現代の食文化に多大な影響を与える人気料理研究家、リュウジ氏がX(旧Twitter)に投じた一つの投稿が、静かな水面に大きな石を投げ込んだかのように、社会全体に広範な波紋を巻き起こしています。彼が語ったのは、子供時代の温かい思い出話が一転、心ない一言「あ、片親パンね」によって踏みにじられたという、あまりにも衝撃的な体験談でした。

この投稿は、またたく間にインターネット上を駆け巡り、多くの人々の心を激しく揺さぶりました。「片親パン」という、これまで耳にしたことのなかった言葉の存在そのものに衝撃が走り、その背景にある根深い問題について、今まさに白熱した議論が交わされている状況です。しかし、この言葉の響きに嫌悪感を抱きつつも、その正確な意味や、なぜこれほどまでに問題視されるのか、その核心を掴みきれていない方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、現代社会の光と影を映し出すネットスラング「片親パン」という現象について、その全貌を解き明かすことを目指します。単なる言葉の意味解説にとどまらず、その誕生の経緯から、社会に与える影響、そして私たちの言葉との向き合い方まで、深く、そして多角的に考察を重ねていきます。

- 炎上の全貌:料理研究家リュウジ氏の投稿がなぜこれほどまでに人々の心を動かし、社会現象ともいえる炎上に発展したのか、その詳細な経緯を時系列で追体験できます。

- 言葉の深層:「片親パン」が単なる悪口ではない、その裏に潜む差別的な構造と社会的な偏見の根源を、深く理解することができます。

- 歴史的背景:この言葉がいつ、どこで、誰によって生み出され、どのようにして日本中に拡散していったのか。その誕生から現在に至るまでの全歴史を、詳細な調査に基づいて知ることができます。

- 具体的な対象:ネット上で「片親パン」と呼ばれてしまっているパンは具体的にどの商品なのか、その代表例と、なぜそれらが選ばれてしまったのかという理由を明確に把握できます。

- 社会の声:この言葉に対する世の中の賛否両論、当事者の複雑な胸中、そして全く新しい視点からの意見まで、インターネット上に溢れる多様な声を網羅的に分析し、社会全体の縮図を垣間見ることができます。

本記事を最後までお読みいただくことで、あなたは「片親パン」をめぐる一連の騒動について、誰よりも深く、そして正確に理解することができるでしょう。それは同時に、言葉というツールの持つ恐るべき力と、私たちが生きる現代社会の複雑な実情について、改めて深く思索する貴重な機会となるはずです。

1. 料理研究家リュウジ氏の「片親パン」エピソードが炎上した経緯とは?

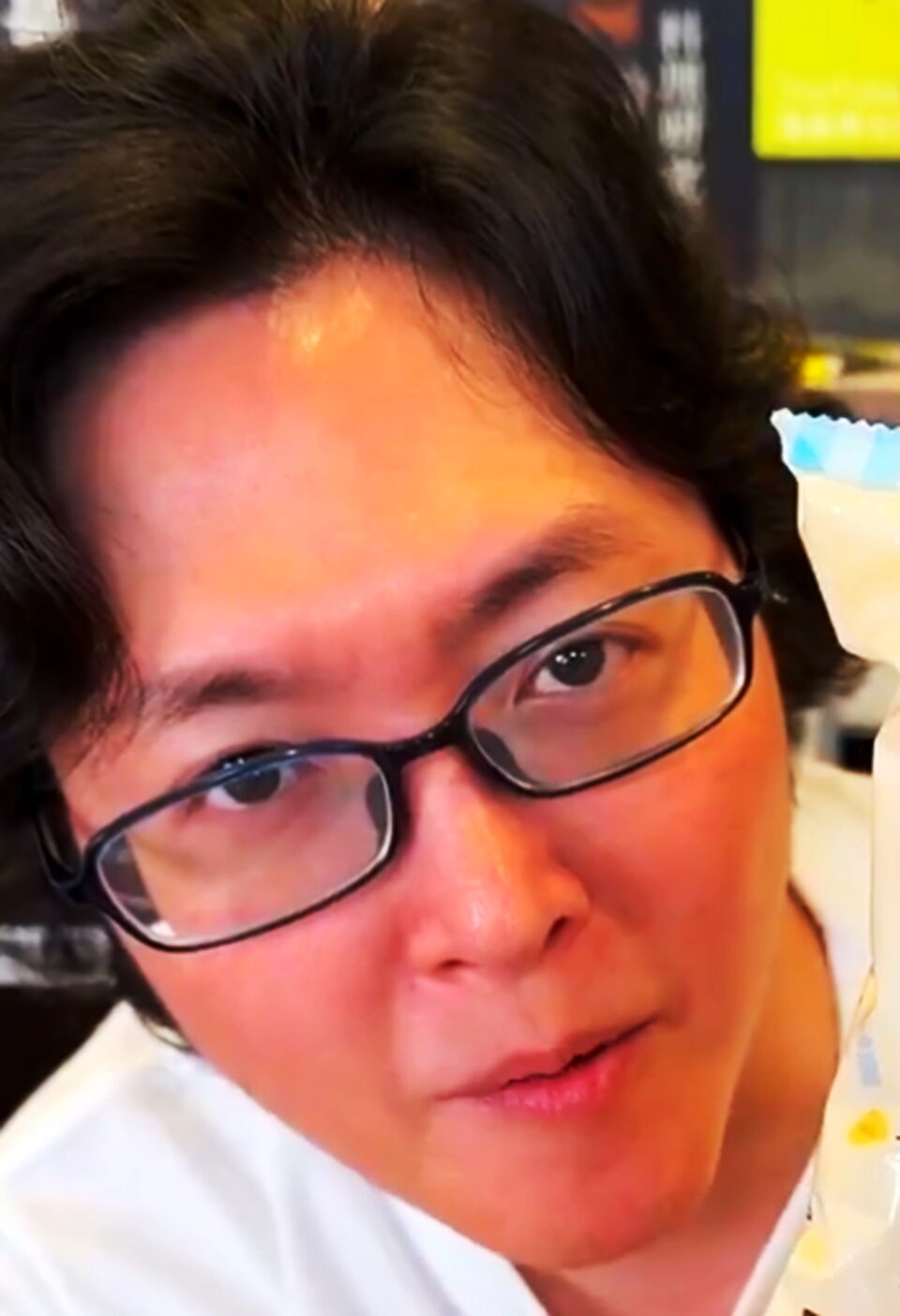

今回の社会的な議論の嵐、その中心にいるのが、料理研究家リュウジ氏です。YouTubeチャンネル登録者数528万人という圧倒的な影響力を持つ彼が投じた、たった一つの個人的なエピソードが、なぜこれほどまでに巨大なうねりを生み出したのでしょうか。その発端から炎上の頂点に至るまでの詳細なプロセスを、感情の機微まで含めて克明に描き出します。

1-1. 忘れられない一言:2025年10月5日の衝撃的な投稿内容

全ての始まりは、秋の夜長、多くの人々がSNSを眺めていたであろう2025年10月5日のことでした。リュウジ氏は、彼自身のX(旧Twitter)アカウントを通じて、ある会食の席で起きた忘れられない出来事を、静かな、しかし確かな怒りを込めて綴り始めたのです。

彼の投稿は、ごくありふれた会話のシーンから始まります。「飲みの席で子供の頃どんなの食べてた?みたいな話になって」。誰もが経験したことのあるような、和やかな場の光景が目に浮かぶようです。続けてリュウジ氏は、自身のノスタルジックな思い出を語ります。「砂糖かかったでけえパンとチョコ入った棒のパン旨いよねー!!」。この言葉からは、子供時代の純粋な喜びや、そのパンに対する愛情が生き生きと伝わってきます。しかし、その直後、場の空気は一変します。

「一言 『あ、片親パンね』」

温かい思い出話に浴びせられた、冷たく、そして鋭利な刃物のような一言。この強烈なコントラストが、読者に凄まじい衝撃を与えました。楽しいはずの思い出が、他人の無神経な言葉によって、一瞬にして別の色に塗り替えられてしまう。その理不尽さと暴力性が、短い文章の中から痛いほど伝わってくるのです。

1-2. 怒りの源泉:なぜリュウジ氏はこれほどまでに激しい怒りを表明したのか

リュウジ氏の投稿が多くの人々の心を打ったのは、単に不快な体験を報告したからではありません。彼は、その言葉を受け流すことなく、自身のルーツと誇りをかけて、断固として反論の意志を示したのです。彼は投稿の後半で、その怒りの源泉を明確にしました。

「まあ確かに俺片親なんだけど、お前女手一つで育てた俺の母親の気持ち考えた事あんのかってなった」

この一文に、彼の全ての感情が凝縮されています。彼の怒りは、自分自身が「片親」だとラベリングされたこと以上に、その背後にある母親の人生と献身を侮辱されたことに向けられていました。リュウジ氏の経歴を紐解くと、幼い頃に両親が離婚し、エステの仕事をしながら女手一つで彼を育て上げた母親の存在が浮かび上がります。高校を1年で中退し、社会の荒波に揉まれながらも料理という天職を見つけ、今日の成功を掴んだ彼の人生の根底には、常に母親への深い感謝と尊敬の念がありました。

彼にとって、子供時代に食べた「砂糖かかったでけえパン」や「チョコ入った棒のパン」は、単なる食べ物ではありません。それは、多忙を極める中で、少しでも息子に喜びを与えようとした母親の愛情の結晶であり、共に乗り越えてきた日々の象徴だったのです。だからこそ、「片親パン」という言葉は、その尊い思い出と母親の生き様そのものを、無価値で嘲笑すべきものだと断じるかのように響いたのでしょう。それは、彼のアイデンティティの根幹を揺るがす、決して許容できない一言だったのです。

1-3. 社会現象へ:驚異的な拡散と深刻な反響の広がり

この魂の叫びともいえる投稿は、インターネットという広大な海に、凄まじい勢いの波紋を広げていきました。投稿は公開からわずかな時間で370万回以上も閲覧され、3万5000件を超える「いいね」という名の共感を集めました。この数字は、単なる「バズ」という言葉では片付けられない、社会的な事件としての重みを持っています。

この反響の大きさは、リュウジ氏個人の影響力だけに起因するものではありません。それは、日本社会に潜在的に存在していた、言葉の暴力に対する憤りや、家庭環境による差別への不満が一斉に噴出した結果と見るべきでしょう。「こんな酷い言葉が存在したなんて知らなかった」「自分も同じような経験がある」「これは他人事ではない」。そうした無数の声が共鳴し合い、大きなうねりを生み出したのです。リュウジ氏の個人的な体験談は、結果として、現代社会が抱える根深い病巣を白日の下に晒す、社会的な告発となったのでした。

2. 「片親パン」が示す本当の意味とは?なぜ差別的と問題視されるのか

リュウジ氏の投稿によって、多くの人々がその存在を初めて認識した「片親パン」という言葉。一聴しただけでは、その深刻さが伝わりにくいかもしれません。しかし、このスラングの構造を丁寧に解き明かしていくと、その奥に潜む非常に根深い差別意識と、現代社会の歪みが透けて見えてきます。この言葉がなぜ多くの人々に強い不快感を与え、社会問題として厳しく糾弾されるのか、その核心に迫ります。

2-1. 言葉の定義:ネットスラングとしての「片親パン」

まず、「片親パン」という言葉の基本的な定義から確認しましょう。これは主にインターネットのコミュニティ、特にSNSや匿名掲示板などで使用されるスラング(俗語)です。その意味するところは、「ひとり親家庭(母子家庭や父子家庭)の子供が、日常的に食事として与えられているであろう」という、極めて強い偏見に基づいたパンの総称を指します。具体的には、以下のような特徴を持つ市販の菓子パンが、その典型例として挙げられることが多いようです。

- 経済性:100円前後、あるいはそれ以下で購入できるなど、価格が非常に安価であること。

- 量・ボリューム:一つの袋に複数個入っている、あるいはパン自体が非常に大きく、コストパフォーマンスが高いこと。

- 簡便性:袋を開ければすぐに食べられ、調理や後片付けの手間が一切かからないこと。

これらの特徴から、「経済的に余裕がなく、育児に時間をかけられない多忙な親が、手軽に子供の空腹を満たすために与える食事」という、非常に限定的でネガティブなイメージが、この言葉の根底には流れています。

2-2. 悪意の構造:言葉に内包された三重の差別的ニュアンス

この言葉が深刻な社会問題として認識される最大の理由は、その背景に存在する極めて悪質な差別的ニュアンスです。それは単に「ひとり親家庭でよく食べられるパン」という事実(それ自体が偏見ですが)を指し示すだけではありません。この言葉を行使する際には、少なくとも三層にわたる侮蔑的な視線が、対象となる家庭に向けられていると指摘されています。

「片親パン」に潜む三重の侮蔑

- 経済的状況への嘲笑(貧困への揶揄):「ひとり親家庭は、経済的に困窮しているに違いない。だから、安価なパンしか買うことができないのだ」という、短絡的で無神経な決めつけ。これは、個人の努力ではどうにもならない場合も多い経済的な格差を、個人の責任であるかのように扱い、嘲笑の対象とする行為に他なりません。

- 育児姿勢への断罪(ネグレクトの暗示):「親が多忙で、子供のために栄養バランスを考えた手料理を作る愛情や時間、能力がないのだろう」という、育児放棄(ネグレクト)にも通じるような一方的な断罪。これは、限られた時間と資源の中で必死に子育てをしている親たちの努力を、根底から否定するものです。

- 家庭環境への烙印(レッテル貼り):特定の食べ物と特定の家庭環境を安易に結びつけ、「片親家庭は文化的に劣った環境である」かのような、負の烙印(スティグマ)を押す行為。これにより、その家庭で育つ子供たちの自尊心を深く傷つけ、社会的な孤立を助長する危険性すらあります。

このように、「片親パン」というたった四文字の言葉は、経済、育児、そして家庭環境という、人間にとって最もデリケートで尊重されるべき領域を、一瞬にして土足で踏みにじる暴力性を秘めているのです。だからこそ、多くの人々が本能的な嫌悪感と、義憤に駆られるわけです。それは、人間としての尊厳を守るための、至極当然の反応と言えるでしょう。

2-3. 無自覚な刃:マイクロアグレッションとしての「片親パン」

さらに問題を複雑にしているのが、「別に悪気はなかった」「ただの冗談のつもりだった」という弁明が、この言葉の使用者から聞かれることがある点です。しかし、このような言い訳は全く通用しません。社会学や心理学の分野では、このような無自覚な差別的言動を「マイクロアグレッション」と呼び、深刻な問題として捉えています。

マイクロアグレッションとは、日常のコミュニケーションの中で、特定の社会的集団に属する人々に対して無意識のうちに向けられる、些細でありながらも侮辱的・否定的な言動を指します。言った側には明確な差別意識がない場合でも、言われた側は繰り返し小さな傷を負い続け、その積み重ねが精神的に大きな負担となるのです。「片親パン」という言葉は、まさにこのマイクロアグレッションの典型例と言えます。

発言者は「ただのネットスラングを使っただけ」という軽い気持ちかもしれません。しかし、その言葉を受け取ったひとり親家庭の当事者にとっては、「あなたは普通ではない」「あなたの家庭は劣っている」という社会からのメッセージとして突き刺さります。この無自覚な刃こそが、現代社会における差別の新たな、そしてより根深い形態なのかもしれません。

3. 片親パンの語源と元ネタを徹底調査!いつ、どこから発祥した言葉?

これほどまでに社会を揺るがし、多くの人々の心を抉る「片親パン」という言葉は、一体どのような経緯でこの世に生み出されたのでしょうか。その誕生から拡散、そして社会問題化に至るまでの道のりを丹念に追跡すると、インターネット時代の言葉のライフサイクルと、その中に潜む光と影、そして無視できない危険性が見えてきます。

3-1. 黎明期(2021年):当事者コミュニティにおける自虐的ユーモアとしての誕生

信頼できる調査によると、この言葉が歴史の表舞台に初めて登場したのは、2021年頃のこととされています。そして驚くべきことに、その産声は、この言葉によって最も傷つけられるはずの、ひとり親家庭の当事者自身によって上げられたというのです。当初、X(旧Twitter)などのSNSプラットフォームにおいて、ごく一部の当事者たちの間で、自らの境遇をユーモラスかつ自虐的に表現する一種の符牒(あいことば)として使用され始めたのが、その起源であると考えられています。

この段階における「片親パン」は、他者を攻撃するための武器ではありませんでした。むしろ、同じような困難や経験を共有する仲間内でのみ通じる「あるあるネタ」として機能していたのです。厳しい現実を笑いに変えることで精神的なバランスを保とうとする防衛機制や、同じ境遇にある者同士の連帯感を強めるための、内輪向けのコミュニケーションツール。それが、この言葉が生まれた瞬間の、本来の姿だったのかもしれません。しかし、この閉じたコミュニティで生まれた言葉は、やがて外の世界へと漏れ出し、その運命を大きく変えていくことになります。

3-2. 拡散期(2022年〜):文脈の剥奪と意味の変質

閉じたコミュニティで生まれた言葉は、TikTokや匿名掲示板、そして情報を高速で拡散させる「まとめサイト」といったメディアを通じて、徐々に、しかし確実に外部の世界へと浸透していきました。この拡散の過程で、極めて重要な「文脈の剥奪」という現象が起こります。

元々この言葉が持っていた「当事者による自虐」という繊細なニュアンスや、その背景にあったであろう複雑な感情は、拡散の過程で綺麗に削ぎ落とされてしまいました。残ったのは、「片親」と「安いパン」という、表層的で刺激的な記号の組み合わせだけです。そして、この文脈を失った言葉を、元の意図とは全く無関係な第三者が、面白半分に、あるいは明確な悪意を持って使用し始めたのです。この瞬間、「片親パン」は、内輪のジョークから、他者を傷つけるための差別的なレッテルへと、その意味を180度変質させてしまったのでした。これは、インターネットにおける「切り抜き文化」や「文脈の無視」がもたらす、典型的な悲劇と言えるでしょう。

3-3. 炎上期(2023年):社会問題としての顕在化

言葉の意味が完全に入れ替わってしまったことを決定づけたのが、2023年に発生した大規模な炎上騒動です。一部のフォロワー数の多いインフルエンサーが、この変質した意味合いで「片親パン」という言葉を使用したことをきっかけに、SNS上で「その言葉は差別的すぎる」「言葉の暴力だ」といった批判が爆発的に噴出しました。この炎上によって、「片親パン」は、単なるネットスラングから、誰もが知る社会的に問題のある言葉として、広く認知されることになったのです。

この騒動は、もはやインターネットの中だけの話では収まりませんでした。大手新聞社をはじめとする伝統的なマスメディアも、この現象を看過できず、次々と報道を開始します。記事の中では、「親ガチャ」といった、家庭環境によって人生が左右されるという考え方を示す言葉と並べて論じられ、現代日本の格差社会や貧困問題を象徴する、新たなキーワードとして社会に提示されるに至りました。こうして「片親パン」は、その誕生の意図とは裏腹に、社会の分断を象徴する言葉として、歴史に刻まれることになったのです。

3-4. 再燃期(2025年):リュウジ氏の告発がもたらした新たな局面

一度は社会的なコンセンサスが得られ、下火になったかのように見えたこの問題ですが、2025年10月、料理研究家リュウジ氏の魂の投稿によって、これまで以上の熱量を持って再燃することになりました。今回の再燃が過去の炎上と決定的に異なるのは、「影響力のある著名な当事者」が、自らの実体験として、その言葉の持つ生々しい暴力性を告発した点にあります。

抽象的な「差別用語」としての議論ではなく、一人の人間が、そしてその大切な家族が、この言葉によってどれほど深く傷ついたのか。その具体的な痛みが社会全体に共有されたことで、議論はより深く、個人の尊厳という本質的な問題にまで踏み込むことになりました。リュウジ氏の勇気ある行動は、この言葉が決して過去の遺物ではなく、今この瞬間も人々を傷つけ続けているという厳しい現実を、私たち全員に突きつけたのです。

4. 「片親パン」と呼ばれる商品はどれ?代表的なパンを具体的に紹介

では、インターネット上で「片親パン」という、極めて不名誉で理不尽なレッテルを貼られてしまっているのは、具体的にどのような商品なのでしょうか。ここで何よりも先に、そして強く強調しておかなければならないのは、商品を製造・販売しているメーカー各社には、そのような差別的な意図は微塵も存在しないという事実です。むしろ、これらの商品は、長年にわたって日本の食文化と多くの家庭の食卓を、誠実に支え続けてきた功労者と言うべき存在です。しかし、ネット上の言説では、いくつかの特定のロングセラー商品が、その特徴ゆえに代表例として名指しされてしまっているのが現状です。

4-1. 筆頭格:ヤマザキ「薄皮シリーズ」

この議論において、最も頻繁に、そして象徴的に名前が挙げられてしまうのが、山崎製パン株式会社が誇る大ヒット商品、「薄皮シリーズ」です。「薄皮つぶあんぱん」や「薄皮クリームパン」、「薄皮チョコパン」など、多彩なラインナップで知られています。その最大の特徴は、商品名が示す通り、和菓子の薄皮まんじゅうを彷彿とさせる、しっとりと薄い生地の中に、これでもかというほどたっぷりとフィリングが詰め込まれている点にあります。

- 商品の魅力と歴史:小ぶりな見た目ながら、手に取るとずっしりとした重みがあり、一つでも高い満足感が得られます。その品質の高さから、発売以来、常に菓子パンの売上ランキング上位に位置し、世代を超えて多くの家庭で愛され続けてきました。かつては5個入りでしたが、原材料価格の高騰などを受け、現在は4個入りとなっています。しかし、その際も1個あたりの重量を増やすなどの企業努力がなされ、多くのファンから支持されました。

- なぜ標的になったのか:複数個が袋にまとめられており、価格も手頃であるため、コストパフォーマンスが非常に高い。この点が、「経済的に余裕がなく、量を重視する」という、ひとり親家庭に対する一方的で歪んだステレオタイプと結びつけられてしまったと考えられます。

4-2. レジェンドの悲劇:ヤマザキ「ミニスナックゴールド」

次に代表例として挙げられるのが、同じく山崎製パンが製造する「ミニスナックゴールド」です。直径約18cmにも及ぶ巨大な渦巻き状のデニッシュ生地に、美しいストライプ状のアイシング(フォンダン)が施された、見た目にも印象的な菓子パンです。その商品名にある「ミニ」という言葉とは裏腹な、圧倒的なボリューム感が最大の特徴です。

- 商品の魅力と歴史:その歴史は古く、1968年に「スナックゴールド」として関東地区で発売されて以来、半世紀以上にわたって日本のパン食文化を牽引してきた、まさに“レジェンド”級の商品です。一つ食べれば十分に空腹が満たされるその満足感は、多くの人々の記憶に刻まれています。

- なぜ標的になったのか:100円台という手頃な価格設定でありながら、他の菓子パンを圧倒するそのボリューム。この点が、「安価でお腹を満たすこと」を最優先するという、これまた偏見に満ちたイメージの格好の的となってしまったようです。

4-3. 食卓の名脇役:棒状のチョコ入りスティックパン

特定の単一ブランドというよりは、一つのカテゴリーとしてこの不名誉な呼称の対象となっているのが、「チョコ入りの棒状スティックパン」です。代表的な商品としては、山崎製パンの「チョコチップスナック」や、Pasco(敷島製パン株式会社)の「スナックパン チョコ」などが広く知られています。

- 商品の魅力と歴史:細長いスティック状の形状は、小さな子供の手でも持ちやすく、食べやすいように工夫されています。また、手が汚れにくいという利点もあり、朝食やおやつ、外出時のお供として、多くの家庭で重宝されてきました。一袋に複数本入っているため、兄弟で分け合ったり、数回に分けて食べたりできる点も人気の理由です。

- なぜ標的になったのか:やはり、安価で本数が多く、子供に「手軽に与えられる」というイメージが、多忙な親というステレオタイプと結びつけられてしまったと考えられます。

ここで改めて強調したいのは、これらのパンが担ってきた社会的な役割の大きさです。これらは決して「片親パン」などではなく、ある時は「部活動応援パン」であり、ある時は「共働き家庭サポートパン」であり、またある時は「深夜残業おつかれさまパン」でした。日本のあらゆる家庭の、様々な局面を支えてきたこれらの商品に対し、差別的なレッテルを貼る行為は、その歴史と文化、そして開発に携わった人々の情熱をも踏みにじる、極めて思慮を欠いた行為と言わざるを得ないでしょう。

5. 「片親パン」へのネット上の反応は?批判から擁護まで多様な意見を分析

料理研究家リュウジ氏の勇気ある投稿は、インターネットという広大な言論空間に、まさに百家争鳴の状況を生み出しました。「片親パン」という一つのキーワードを巡り、人々の立場、経験、価値観が複雑に交差し、様々な角度からの意見が噴出したのです。ここでは、そのカオスともいえるネット上の反応を、いくつかのカテゴリーに分類し、現代社会が抱える問題の多面性を浮き彫りにしていきます。

5-1. 「言語道断」「あまりに失礼」:差別への断固たる批判と怒りの声

まず、最も大きなボリュームを占めたのが、この言葉の持つ差別性や非人間性に対する、強い憤りと批判の声でした。多くの人々が、このような言葉がまかり通っていること自体に、強い衝撃と嫌悪感を示しました。その声は、人間としての基本的な倫理観に根ざした、根源的な怒りに満ちています。

- 「この言葉を初めて聞いたが、意味を理解した瞬間に全身に鳥肌が立った。人間の心がここまで貧しくなれるものなのかと、深い絶望を感じる。」

- 「毎日、愛情と誇りを持ってパンを焼き、私たちの元へ届けてくれているメーカーの方々に対して、これ以上ない侮辱だ。製品への冒涜であり、絶対に許されない。」

- 「人の家庭環境という、最もデリケートな部分を、食べ物を使って面白おかしくラベリングする。その行為の残酷さに気づけないのだろうか。教育の問題を真剣に考えさせられる。」

- 「リュウジさんのお母様の心中を察すると、涙が止まらない。言葉は時として、物理的な暴力よりも深く、永続的な傷を人に与えるのだと、改めて痛感させられた。」

これらの意見は、社会の良識や倫理観を代表する声であり、言葉が持つ潜在的な暴力性と、他者の尊厳を尊重することの絶対的な重要性を、私たちに強く訴えかけています。

5-2. 「このパンがあったから…」:当事者たちが語る複雑な心境と感謝

一方で、実際にひとり親家庭で育った、あるいは現在進行形で子育てをしている当事者たちからは、単純な怒りや悲しみだけでは割り切れない、より複雑でニュアンスに富んだ声が上がりました。そこには、批判の対象となっているパンへの、深い感謝の念が込められていました。

- 「確かに、うちの食卓にもこのパンは頻繁に登場した。でも、それは母が朝から晩まで身を粉にして働き、私たちを育てるための知恵であり、愛情の形だった。このパンに救われた親子は、日本中に数え切れないほどいるはずだ。」

- 「『片親パン』と言われれば、事実としてそうかもしれない。でも、私にとってこのパンの味は、母との温かい思い出そのもの。その大切な記憶を、他人に汚されるのは本当に悲しい。」

- 「この言葉の難しいところは、元々が当事者の自虐から始まっている点。仲間内で『うちら片親パン世代だよな』と笑い合うのと、全く無関係な他人から嘲笑の意図で言われるのとでは、天と地ほどの差がある。その文脈の重要性を理解してほしい。」

当事者たちの声は、この問題を「悪しき言葉を禁止すれば終わり」というような、単純な二元論で片付けることの危険性を示唆しています。彼らの言葉の裏には、貧困や格差という厳しい社会構造と向き合いながらも、誇りを失わずに生きてきた人々の、リアルな生活実感と魂の叫びが込められているのです。

5-3. 「うちも食べてたけど?」:偏見を覆す多様な家庭からの実態報告

さらに議論を深めたのが、「片親」という言葉の枠組みそのものを根底から揺るがすような、実に様々な家庭からの実態報告でした。これらの声は、「片親パン」という言葉の前提がいかに一面的な偏見に基づいているかを、鮮やかに証明してくれました。

- 「笑ってしまう。うちは父も母も健在だけど、二人ともフルタイムの共働きで多忙を極めていたから、食卓のスタメンだった。これは『片親パン』ではなく、『共働き応援パン』と呼ぶべきだ。」

- 「うちは5人兄弟で、とにかく食費が大変だった。安くて量が多いパンは、まさに救世主。うちでは『大家族の味方パン』と呼んでいました。」

- 「これは『片親パン』なんかじゃない。毎日、泥だらけになって部活に打ち込む高校生の、減り続けるHP(体力)を即座に回復させるための『部活ポーション』だよ。」

- 「ある外科医の方が『ワンオペ育児で頑張る妻への罪滅ぼしと、自分へのご褒美を兼ねて、当直明けにこのパンを食べる』と投稿していて、深く頷いた。問題の本質は、家庭の形態ではなく、現代社会を生きる全ての人が抱える『時間と心の余裕のなさ』にあるのではないか。」

これらのリアルな声は、安価で手軽な食品を必要とする背景が、ひとり親家庭という特定の属性に限定されるものでは全くないことを明らかにしました。それは、共働き、大家族、過酷な労働環境など、現代社会が抱えるより普遍的で構造的な課題に根ざしているのです。

5-4. 考察:言葉が映し出した現代社会の複雑な断層

「片親パン」を巡るこの一連の社会的な議論は、もはや単なるネットスラングの問題ではありません。それは、現代社会が内包する様々な矛盾や対立、すなわち「経済格差の深刻化」「家庭の多様性への無理解」「SNS時代におけるコミュニケーションの変質と暴力性」といった、複雑な断層を映し出すリトマス試験紙となりました。

何気なく発した一言が、意図せずして誰かの人生を深く傷つけ、表面的な属性だけで他者を安易に判断し、カテゴライズすることの恐ろしさ。私たちは、この大きな騒動の中から、言葉との向き合い方、そして他者との関わり方について、極めて重い教訓を学び取る必要があるのです。リュウジ氏の勇気ある問題提起は、社会全体がその成熟度を問われる、重要な問いを投げかけていると言えるでしょう。

まとめ:リュウジ氏の炎上から考える「片親パン」問題の核心

本稿では、料理研究家リュウジ氏のXへの投稿をきっかけとして、再び社会の大きな関心事となったネットスラング「片親パン」について、その意味の深層から歴史的背景、そして多様な社会的反応に至るまで、可能な限り網羅的かつ多角的に掘り下げてきました。最後に、この複雑な問題の核心部分を、改めて整理し結論とします。

- 問題提起の核心:2025年10月5日、料理研究家リュウジ氏が「あ、片親パンね」と面と向かって言われた実体験を告白しました。彼自身がひとり親家庭で育った経験から、その一言が、女手一つで自身を育て上げた母親の苦労と愛情を踏みにじるものだと強い怒りを表明したことで、社会に大きな衝撃が走りました。

- 言葉の正体と暴力性:「片親パン」とは、安価で大容量の市販菓子パンを指し、「ひとり親家庭の子供が日常的に食べている」という強固な偏見に基づいた、極めて差別的なネットスラングです。経済状況や家庭環境、さらには親の愛情までもを揶揄する、深刻な言葉の暴力としての側面を持っています。

- 誕生から変質までの歴史:その起源は2021年頃、当事者による自虐的なユーモアとしての投稿に遡ります。しかし、TikTokなどのSNSを通じて拡散される過程で、本来の文脈が剥奪され、第三者が他者を嘲笑し、見下すための攻撃的な言葉へと意味が変質しました。2023年には一度社会問題化し、今回、リュウジ氏の告発によって、その根深さが改めて浮き彫りになりました。

- 不名誉なレッテルを貼られた商品たち:山崎製パンの「薄皮シリーズ」や「ミニスナックゴールド」、各社の棒状チョコパンなどが代表例として挙げられますが、これらはメーカーの意図とは全く無関係です。むしろ、世代や家庭環境を問わず、長年にわたって多くの人々の生活を支えてきた、日本の食文化における功労者と言うべき存在です。

- 社会の多様な反応が示すもの:ネット上では、「失礼極まりない」という強い批判が大多数を占めました。しかし同時に、「このパンに救われた」という当事者の複雑な声や、「うちは両親がいても食べていた」「これは部活パンだ」といった、言葉の前提自体を覆す多様な実態報告も数多く寄せられました。これは、この問題が単純な善悪二元論では割り切れない、社会の複雑な構造を反映していることを示しています。

リュウジ氏が提起したこの問題は、私たちに「特定の言葉の使用を禁止する」という単純な結論を求めるものではありません。なぜ、このような他者を傷つける言葉が生まれ、いとも簡単に拡散されてしまうのか。その土壌となっている私たちの社会の歪み、例えば、深刻化する経済格差や、他者の背景に対する想像力の欠如、SNSが助長するコミュニケーションの軽薄化といった、より本質的な課題に目を向けることを促しています。この一件を単なる一過性の「炎上」で終わらせず、私たち一人ひとりが言葉の持つ重みを再認識し、より思慮深く、多様な生き方を尊重できる社会を築いていくための、重要な一歩とすべきではないでしょうか。