2025年10月7日、お茶の間に常に明るい笑いを届けてきたお笑い芸人、そして多くの著名人からも信頼を寄せられる整体師でもある楽しんごさんが、自身のSNSを通じて発信した一つのメッセージが、日本中に大きな波紋を広げました。それは、彼のパブリックイメージとはかけ離れた、深刻な苦悩を吐露する悲痛な叫びでした。「助けて」「もうダメだ」という言葉から始まったその告白は、「ストレスが15分溜まると足を掻きむしってしまう」という、衝動的でコントロール不能な症状に苦しんでいるという衝撃的な内容だったのです。さらに、その行為が長年にわたって繰り返された結果、彼の足は「ケロイド状態」という深刻なダメージを負っていることも明かされました。この投稿は瞬く間に大手ニュースメディアに取り上げられ、SNSのタイムラインは彼を心配する声、同じ悩みを抱える人々からの共感の声、そして様々な憶測で埋め尽くされることとなりました。

一体、常に陽気でエネルギッシュな姿を見せてきた楽しんごさんの身に何が起きているのでしょうか。彼が語る「やばい病気」の正体とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。そして、なぜ彼は、極めてパーソナルな悩みを、全世界に公開されているSNSという場で告白するに至ったのでしょうか。この記事では、楽しんごさんの告白内容を一つひとつ丁寧に読み解き、その症状から医学的に推察される病名の可能性を深く掘り下げていきます。さらに、皮膚むしり症や心因性掻痒症といった専門的な疾患の解説から、具体的な治療法や日常生活で実践できる対策、そしてこの告白が社会に与えた影響やネット上の多様な反応まで、現時点で得られる情報を網羅的かつ多角的に分析・解説していきます。

この記事を通じて、読者の皆様に提供したいのは、単なる芸能ニュースの深掘りではありません。楽しんごさんの勇気ある告白をきっかけとして、現代社会に生きる私たち誰もが抱えうるストレスやメンタルヘルスの問題、そして心と体が密接に結びついているという事実について、改めて考える機会を提供することです。彼のSOSは、もしかしたらあなた自身や、あなたの身近な大切な人が発しているサインを見過ごさないための、重要なメッセージなのかもしれません。

- 楽しんごさんが発したSOSの全容:彼がXで「何を言ったのか」を詳細に分析し、その言葉に込められた切迫した心理状態を読み解きます。

- 「やばい病気」の正体に迫る:「足を掻きむしる」という行為から、医学的根拠に基づき推察される「皮膚むしり症」などの病名の可能性を徹底解説します。

- 「ケロイド状態」とは何か:単なる掻き傷ではない、皮膚に残された深刻なダメージの実態とその意味について詳しく説明します。

- 回復へのロードマップ:専門医による治療法(認知行動療法、薬物療法)から、今日から始められるセルフケアまで、具体的な対策を網羅的に紹介します。

- 社会は彼の告白をどう受け止めたか:ネット上に溢れた共感、心配、アドバイス、そして批判的な声まで、多様な反応を分析し、その背景にある社会心理を考察します。

それでは、楽しんごさんが直面している困難の全体像を、共に紐解いていきましょう。彼の苦しみの先に、私たち全員が学ぶべき大切な何かが見えてくるはずです。

1. 楽しんごがやばい病気について衝撃の告白!一体何を語ったのか?

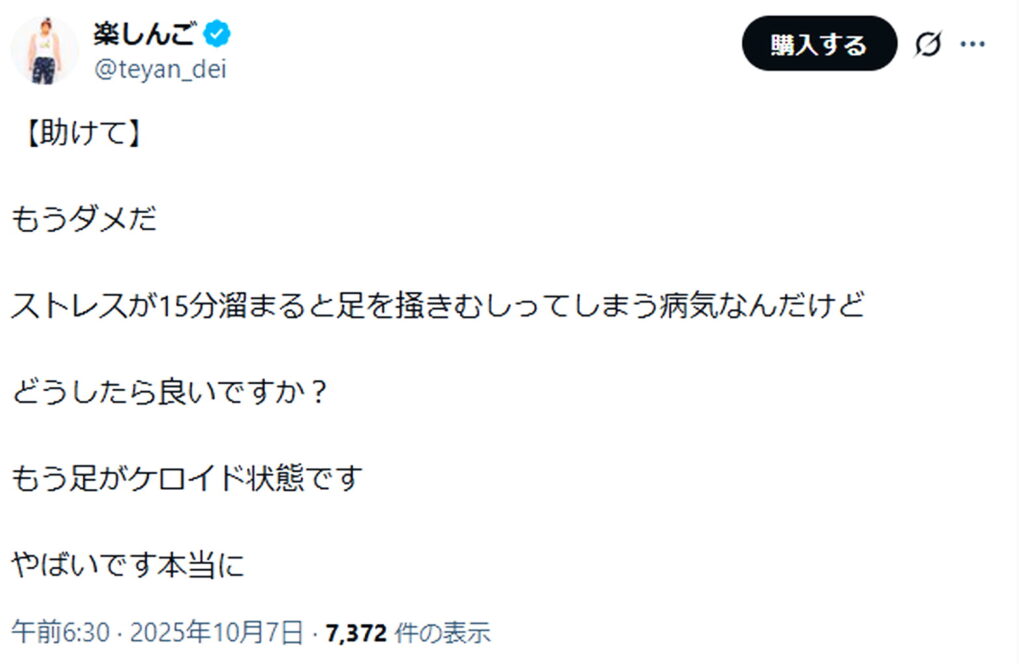

今回の議論の出発点となったのは、楽しんごさん自身が2025年10月7日に発信した、極めて短いながらも強烈なインパクトを持つX(旧ツイッター)の投稿です。そこには、彼の精神的な限界と身体的な苦痛が、飾り気のない言葉で綴られていました。このセクションでは、彼が具体的にどのような言葉で自身の状況を訴えたのかを再確認し、その一言一句に込められた意味と、告白に至ったであろう背景について深く掘り下げていきます。

1-1. Xで発信されたSOS「助けて もうダメだ」の全文とその衝撃

楽しんごさんが投稿したメッセージは、非常にシンプルでありながら、読む者の胸を強く打つものでした。その全文を改めて見てみましょう。

「【助けて】もうダメだ」

この冒頭の一文は、単なる注意喚起ではありません。「助けて」という言葉を墨付き括弧で強調する表現は、これが単なる愚痴や弱音ではなく、差し迫った危機感を伴う本気のSOSであることを物語っています。続く「もうダメだ」という言葉は、あらゆる手段を尽くした上での絶望感や、精神的なエネルギーが枯渇してしまったかのような状態を強く印象付けます。

「ストレスが15分溜まると足を掻きむしってしまう病気なんだけど どうしたら良いですか?」

次に彼は、自身の症状を具体的に説明します。ここで重要なのは、「ストレス」が明確な引き金(トリガー)であること、そして「15分」という極めて短い時間が示されている点です。これは、彼のストレス耐性が著しく低下しており、わずかな精神的負荷によって、即座にコントロール不能な衝動的行動が引き起こされてしまうという、症状の深刻さを物語っています。そして「どうしたら良いですか?」という問いかけは、自己の力だけではもはや解決策を見出せないという、深い苦悩と他者からの助言を渇望する心理状態の表れでしょう。

「もう足がケロイド状態です やばいです本当に」

最後に、その行為がもたらした物理的な結果が語られます。「ケロイド状態」という医学的な示唆を含む言葉は、この問題が長期間にわたって慢性化していることをうかがわせます。最後の「やばいです本当に」という念押しは、どこか子供のような無邪気ささえ感じさせる一方で、他に表現のしようがないほどの深刻な状況に置かれている彼の現実を浮き彫りにしています。

1-2. 「足がケロイド状態」が意味する、単なる掻き傷ではない深刻さ

楽しんごさんが使用した「ケロイド状態」という言葉は、医学的な厳密さはさておき、彼の皮膚が尋常ではない状態にあることを伝える上で極めて効果的です。一般的に「掻き傷」と聞くと、一時的な赤い線や、かさぶたを想像する人が多いかもしれません。しかし、「ケロイド」は全く次元の異なる現象です。

医学的にケロイドとは、皮膚が損傷を受けた後、その修復過程でコラーゲン線維が異常に増殖し続け、元の傷の範囲を大きく超えて盛り上がってしまう状態を指します。色は赤みを帯び、表面はツルツルとして引きつれ感を伴うことが多く、何よりも強いかゆみや痛みを断続的に引き起こすという特徴があります。つまり、傷が治った後も、新たな苦痛を生み出し続けるのです。

楽しんごさんの足が、医学的に見て厳密なケロイドなのか、あるいはそれに近い「肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)」なのかは専門医の診断を待たなければなりませんが、いずれにせよ、彼の告白が示唆しているのは以下の点です。

- 症状の慢性化:このような瘢痕が形成されるには、長期間にわたって同じ部位を掻き続けるという行為が必要です。彼の苦しみが一朝一夕のものではないことが分かります。

- 悪循環の形成:瘢痕自体がかゆみや痛みを引き起こすため、「かゆいから掻く」→「皮膚が傷つき、瘢痕が悪化する」→「瘢痕がさらにかゆくなる」という、抜け出すことの困難な負のスパイラルに陥っている可能性が非常に高いと考えられます。

- 心理的苦痛の増大:身体的な苦痛に加え、見た目の変化は大きなコンプレックスとなり、自己肯定感の低下や、足を他人に見られることへの恐怖心につながることもあります。

この「ケロイド状態」という一言は、彼の問題が単なる衝動的な行動に留まらず、深刻な身体的・心理的後遺症を伴う段階にまで進行していることを物語っているのです。

1-3. 告白の背景にある深い精神的苦悩とは

彼が「ストレスが溜まると」と明言している通り、この一連の行為の根源には、深刻な精神的苦悩が存在することは間違いありません。楽しんごさんのこれまでの人生は、決して平坦なものではありませんでした。お笑い芸人としての華々しいブレイクと、「ラブ注入♡」という流行語を生み出すほどの成功を収める一方で、過去には知人への暴行容疑で書類送検されるといったトラブルも経験しています。また、人気絶頂期には想像を絶するプレッシャーや多忙な日々があったことでしょう。

整体師として多くのクライアントの心身を癒す立場にある彼が、自身の心を癒す術を見失ってしまったのでしょうか。あるいは、人を癒す仕事であるがゆえに、自身の弱さを他人に打ち明けることが人一倍難しかったのかもしれません。掻きむしるという行為は、心理学的には内側に溜め込んだ怒り、不安、悲しみといった言葉にできない感情を、自分自身の身体に向ける「転換行為」や「自傷行為」の一種と捉えることができます。外部に発散できない精神的なエネルギーが、皮膚を傷つけるという形で現れていると考えられるのです。

SNSという公の場で、これほどまでに無防備なSOSを発信したという事実は、彼がプライベートな人間関係の中では解決できないほどの孤立感や、わらにもすがる思いでいたことの証左と言えるかもしれません。彼の告白は、単なる症状報告ではなく、その背後にある計り知れない心の痛みと孤独を私たちに突きつけているのです。

2. 楽しんごを襲う「やばい病気」の正体は?考えられる病名を徹底考察

楽しんごさん自身が具体的な病名を公表していない現在、彼の苦しみの正体を断定することはできません。しかし、彼が語った「ストレスで足を掻きむしってしまう」「ケロイド状態」という具体的な症状は、医学的な観点からいくつかの可能性を指し示しています。このセクションでは、専門的な知見や公的な診断基準を基に、彼の症状に合致する可能性のある病名について、一つひとつ深く掘り下げて考察していきます。これらの情報は、彼の状況を理解するための一助であり、同様の悩みを抱える方々が医療機関へ相談するきっかけとなることを目的としています。くれぐれも自己診断に用いるのではなく、必ず専門医の診察を受けるようにしてください。

2-1. 最も有力な候補「皮膚むしり症(身体集中反復行動症)」の全貌

楽しんごさんの告白内容から、最も可能性が高いと考えられるのが「皮膚むしり症(Excoriation Disorder)」です。これは、かつては単なる「悪い癖」や「神経質な性格」の問題として片付けられがちでしたが、現在ではアメリカ精神医学会の診断基準「DSM-5」において、「強迫症および関連症群」に正式に分類されている精神疾患の一つです。その特徴は、楽しんごさんの状況と驚くほど一致しています。

【皮膚むしり症の診断基準(DSM-5)の要約】

- A. 皮膚をむしる行為の反復:結果として皮膚の損傷(病変)が生じている。

- B. 行為をやめようとする試みの反復:何度もやめよう、または減らそうと試みるが、成功しない。

- C. 臨床的に意味のある苦痛または機能の障害:この行為によって、社会的、職業的、または他の重要な領域で、著しい苦痛を感じたり、機能が損なわれたりしている。

- D. 他の医学的疾患によるものではない:例えば、疥癬(かいせん)やアトピー性皮膚炎のような、かゆみを引き起こす皮膚疾患が直接の原因ではない。

- E. 他の精神疾患では説明されない:例えば、身体醜形障害における外見上の欠陥を治そうとする試みや、統合失調症における妄想への反応ではない。

楽しんごさんの「ストレスが溜まると掻きむしる」という告白は、まさにこの疾患の核心部分を捉えています。皮膚むしり症の患者は、特定の感情(不安、緊張、退屈、ストレスなど)が高まったときに、その不快な感情を和らげるために無意識的、あるいは意識的に皮膚をむしる行為に及びます。行為中は一種の解放感や満足感を得られることさえありますが、その直後には「またやってしまった」という強烈な自己嫌悪、罪悪感、羞恥心に襲われることが少なくありません。この「緊張の高まり→行為による解放→自己嫌悪」というサイクルが、疾患をさらに強化し、抜け出しにくくさせるのです。

有病率は一般人口の1~2%程度とされ、決して珍しい病気ではありません。特に青年期に発症することが多く、女性に多いと報告されています。彼の告白は、このまだ社会的な認知度が低い疾患の存在を多くの人に知らせるきっかけとなったとも言えるでしょう。

2-2. 精神的な要因が引き起こす「心因性掻痒症」との関連性

もう一つの重要な可能性として、「心因性掻痒症(しんいんせいそうようしょう)」が挙げられます。これは、皮膚そのものにはアトピー性皮膚炎のような明らかな病変がないにもかかわらず、心理的なストレスや精神的な葛藤が原因で、耐えがたい「かゆみ」が生じる状態を指します。皮膚は「心を映す鏡」とも言われ、精神的な負担が皮膚感覚に異常をきたすことは医学的にもよく知られています。

【皮膚むしり症と心因性掻痒症の比較】

| 項目 | 皮膚むしり症 | 心因性掻痒症 |

|---|---|---|

| 中心となる衝動 | 皮膚を「むしりたい」「ひっかきたい」という行為そのものへの衝動が主。かゆみは伴う場合と伴わない場合がある。 | 耐えがたい「かゆみ」の感覚が主であり、その結果として掻破行動に至る。 |

| 行為の目的 | 不安や緊張からの解放、満足感を得るため。 | かゆみという不快な感覚の除去のため。 |

| 診断の分類 | 精神疾患(強迫症関連症群) | 皮膚疾患(皮膚瘙痒症の一分類) |

楽しんごさんの場合、この二つは明確に分けられるものではなく、両方の要素が複雑に絡み合っている可能性も十分に考えられます。つまり、ストレスによって生じた「かゆみ」(心因性掻痒症の要素)を掻きむしる行為が、次第にそれ自体が目的化し、やめられない「衝動行動」(皮膚むしり症の要素)へと発展していった、というシナリオです。

特に、掻くことによって皮膚の神経線維が刺激され、さらにかゆみを増強させる物質が放出される「イッチ・スクラッチ・サイクル」という悪循環は、心因性掻痒症の病態を悪化させる主要なメカニズムです。このサイクルが長期化することで、皮膚は肥厚し、色素沈着を起こし、最終的には楽しんごさんが言う「ケロイド状態」のような深刻な瘢痕形成に至ることもあるのです。

2-3. ネットで指摘される他の疾患の可能性を徹底検証

楽しんごさんの告白を受けて、ネット上のコメント欄では様々な病名の可能性が指摘されました。ここでは、代表的なものをいくつか取り上げ、その妥当性を医学的観点から検証します。

- レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群):脚、特にふくらはぎなどに「むずむずする」「虫が這うよう」といった言葉では表現しがたい不快感が生じ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。この不快感は、掻くことで和らぐものではなく、主に脚を動かすことで軽減します。楽しんごさんの「掻きむしる」という行為が中心であることから、典型的なレストレスレッグス症候群とは症状が異なると考えられます。

- 膠原病などの自己免疫疾患:膠原病は、免疫系が自身の体を攻撃してしまう疾患群の総称で、皮膚症状を伴うものも多くあります。例えば、皮膚筋炎や全身性エリテマトーデスなどでは、かゆみを伴う発疹が出ることがあります。これらの病気を完全に否定するには血液検査などの全身的な精査が必要ですが、楽しんごさんが症状の引き金を「ストレス」と明確に認識している点からは、精神的な要因が主である可能性の方が高いと考えるのが自然でしょう。

- アトピー性皮膚炎のストレスによる悪化:もともとアトピー性皮膚炎の素因を持つ人が、強いストレスをきっかけに症状を急激に悪化させることは非常によくあります。アトピー性皮膚炎の強いかゆみが、二次的に掻破行動をエスカレートさせた可能性も否定はできません。この場合、皮膚科的な治療がまず優先されることになります。

これらの可能性を考慮しても、やはり楽しんごさん自身の言葉である「ストレスが溜まると掻きむしってしまう」という記述は、精神的な要因が深く関与する「皮膚むしり症」や「心因性掻痒症」の存在を強く示唆していると言えるでしょう。

2-4. 「ケロイド」と「肥厚性瘢痕」の違いとは?皮膚に残る傷跡の深刻度

最後に、楽しんごさんが用いた「ケロイド状態」という言葉について、もう少し詳しく掘り下げます。掻きむしりによってできる傷跡は、主に「ケロイド」と「肥厚性瘢痕」の二つに大別されますが、両者には明確な違いがあります。

- 肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん):傷跡が赤く盛り上がる点はケロイドと似ていますが、その盛り上がりは元の傷の範囲を超えることはありません。通常、時間の経過(数ヶ月〜数年)とともに、少しずつ白く平坦になっていく傾向があります。掻きむしりによってできる傷跡の多くはこちらに分類されることが多いです。

- ケロイド:線維組織の増殖が非常に強く、元の傷の範囲を大きく超えて、周囲の正常な皮膚にまで染み出すように広がっていくのが特徴です。自然に治ることはほとんどなく、むしろ時間ととも増大する傾向があります。また、かゆみや痛みが肥厚性瘢痕よりも強いことが多いとされています。ケロイドになりやすいかどうかは、遺伝的な体質(ケロイド体質)が大きく関わっています。

どちらのタイプの傷跡であったとしても、一度形成されてしまうと、元のきれいな皮膚に戻すことは極めて困難です。治療には、ステロイドの注射やテープ、圧迫療法、レーザー治療、場合によっては外科的な手術など、専門的かつ根気強いアプローチが必要となります。楽しんごさんの足に刻まれた「ケロイド状態」の傷跡は、彼が長年にわたって、どれほど深く、そして繰り返し自分自身の皮膚を傷つけ続けてきたかの痛々しい記録であり、その苦しみの深刻さを何よりも雄弁に物語っているのです。

3. 楽しんごを苦しめる病気の対策は?回復への具体的なロードマップ

楽しんごさんが告白したような、ストレスが引き金となり、心と体が複雑に絡み合った症状から回復するためには、どのような道のりを歩めば良いのでしょうか。この問題は、市販の塗り薬を塗るといった単純な対処では決して解決しません。皮膚の症状をコントロールし、根本原因である衝動的な行動を克服するためには、専門家の指導のもとで、多角的なアプローチを根気強く続けることが不可欠です。ここでは、医療機関での専門的な治療法から、日常生活の中で今日からでも始められるセルフケアまで、回復への具体的なロードマップを詳しく解説していきます。

3-1. 治療への第一歩:専門医の選び方と受診の流れ

この症状に直面したとき、多くの人が「何科に行けばいいのか?」と迷うことでしょう。結論から言えば、「皮膚科」と「心療内科・精神科」の両方、あるいは連携して治療にあたってくれる医療機関を探すことが最も理想的です。

【ステップ1:まずは皮膚科へ】

- 役割:最初のステップとして、まずは現在の皮膚の状態を正確に診断してもらうことが重要です。楽しんごさんの言う「ケロイド状態」が本当にケロイドなのか、肥厚性瘢痕なのか、あるいは湿疹化しているのかを専門医に見極めてもらいましょう。また、掻き壊しによる細菌感染(二次感染)を起こしている場合は、抗生物質による治療が必要になります。

- 主な治療:炎症を抑えるためのステロイド外用薬、かゆみを軽減するための抗ヒスタミン薬の内服、皮膚の乾燥を防ぐための保湿剤などが処方されます。これらの治療は、苦痛な症状を和らげ、これ以上皮膚の状態を悪化させないために不可欠です。

- 受診のポイント:医師に症状を伝える際は、「いつから、どんな時に、どのくらいの頻度で掻いてしまうのか」「ストレスを感じた時に特にひどくなる」など、心理的な要因についても正直に話すことが大切です。そうすることで、医師も心療内科など他科との連携の必要性を判断しやすくなります。

【ステップ2:心療内科・精神科での根本治療】

- 役割:「掻きむしる」という行為そのものをやめるためには、心のケアが治療の中心となります。皮膚むしり症や心因性掻痒症は精神科領域の疾患であり、専門的な治療法が確立されています。

- 受診のハードル:精神科への受診に抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、これは「意志の弱さ」の問題ではなく、脳の機能が関わる「病気」です。風邪をひいたら内科に行くのと同じように、心の不調を感じたら専門医に相談するのはごく自然なことです。近年は、プライバシーに配慮したクリニックも増えています。

- 初診で話すこと:皮膚科で話した内容に加え、どのようなストレスを感じているか、日常生活で困っていること、この行動をやめたいとどれほど強く願っているかなどを、ありのままに話しましょう。うまく話せなくても、医師が丁寧に聞き出してくれます。

3-2. 心にアプローチする「認知行動療法(習慣逆転法)」のステップ詳解

心療内科や精神科で行われる治療の中で、皮膚むしり症に対して特に有効性が高いとされているのが「認知行動療法(CBT)」、その中でも「習慣逆転法(Habit Reversal Training: HRT)」と呼ばれる技法です。これは、薬に頼るだけでなく、自分の行動パターンを理解し、それをより良い習慣に置き換えていくトレーニングです。

【習慣逆転法の具体的な4ステップ】

- 気づきの訓練(Awareness Training):

まず、自分が「いつ、どこで、どんな気持ちの時に」掻きむしっているのかを徹底的に自己観察します。例えば、「夜、一人でテレビを見ていると不安になって掻き始める」「仕事で失敗した日の夜に集中して掻いてしまう」など、具体的なパターンをノートに記録します。これにより、これまで無意識に行っていた行動を「意識化」することが最初の目標です。

- 拮抗反応の特定(Competing Response Training):

次に、「掻きむしる」という行動と物理的に両立しない、別の行動を決めます。これを「拮抗反応」と呼びます。例えば、「掻きたくなったら、両手を強くグーの形に握りしめて1分間耐える」「ペンやストレスボールを握る」「編み物やスマホゲームを始める」など、自分にとってやりやすい行動を選びます。ポイントは、掻いてしまう手を使わせないことです。

- 動機づけとリラックス法(Motivation and Relaxation):

なぜこの行動をやめたいのか、その理由を明確にします。「きれいな足を取り戻して、好きなファッションを楽しみたい」「掻くことに時間とエネルギーを費やすのをやめたい」など、具体的な目標を設定することで、治療へのモチベーションを維持します。また、ストレスが引き金になることが多いため、深呼吸や漸進的筋弛緩法といったリラクゼーション技法を学び、ストレスを感じた時に実践できるようにします。

- 般化の訓練(Generalization Training):

治療室で学んだスキルを、実際の日常生活の様々な場面で使えるように練習していきます。最初はうまくいかなくても、繰り返し練習するうちに、掻きたいという衝動が起きても、拮抗反応で乗り越えられる成功体験が増えていきます。これにより、新たな行動パターンが脳に定着していくのです。

このトレーニングは、専門のカウンセラーや医師の指導のもとで進めるのが最も効果的です。

3-3. 体にアプローチする薬物療法の種類と効果・注意点

認知行動療法と並行して、あるいは症状が非常に強い場合には、薬物療法も有効な選択肢となります。

- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬):一般的に抗うつ薬として知られていますが、強迫性障害や衝動制御障害にも効果が認められています。脳内の神経伝達物質であるセロトニンの濃度を調整することで、不安感や強迫観念、衝動性を和らげる働きがあります。効果を実感できるまでには数週間から数ヶ月かかることが多く、自己判断で中断せず、医師の指示通りに服用を続けることが重要です。

- N-アセチルシステイン(NAC):もともとは去痰薬として使われてきた成分ですが、近年、脳内のグルタミン酸神経系に作用することで、抜毛症や皮膚むしり症などの衝動的な行動を抑制する効果があるという研究報告が注目されています。サプリメントとしても入手可能ですが、治療目的で使用する場合は必ず医師に相談してください。

- 抗ヒスタミン薬:皮膚科で処方されることが多い、かゆみを抑える薬です。特に夜間の無意識の掻きむしりを防ぐために、眠気を伴うタイプのものが処方されることもあります。

これらの薬は、あくまで衝動や症状をコントロールしやすくするための補助的な役割です。薬物療法だけに頼るのではなく、認知行動療法やセルフケアと組み合わせることが、根本的な解決への鍵となります。

3-4. 今日から始められるセルフケア大全:心・体・環境からのアプローチ

専門的な治療を受けながら、日常生活の中で自分自身でできる工夫も、回復を大きく後押しします。

【心へのアプローチ】

- ストレスの可視化:何にストレスを感じているのかを紙に書き出す「ジャーナリング」は、漠然とした不安を整理し、客観的に見つめ直すのに役立ちます。

- マインドフルネス瞑想:「今、ここ」の感覚に意識を集中させる瞑想は、衝動的な感情に振り回されにくくする訓練になります。スマートフォンのアプリなどを活用して、毎日5分からでも始めてみましょう。

- ポジティブな自己対話:掻いてしまった時に「またダメだった」と自分を責めるのではなく、「今回は5分我慢できた」「次はもう少し頑張ろう」と、できたことに目を向け、自分を励ます習慣をつけましょう。

【体へのアプローチ】

- 睡眠の質の向上:寝る前のスマートフォン操作を控える、毎日同じ時間に起きるなど、睡眠環境を整えることは、精神安定の基本です。

- バランスの取れた食事:特定の食品に頼るのではなく、野菜、タンパク質、ミネラルなどをバランス良く摂ることが、心身の健康を支えます。

- 適度な運動:ウォーキングやジョギングなどのリズミカルな有酸素運動は、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌を促し、気分を安定させる効果があります。

【環境からのアプローチ】

- 物理的な障壁を作る:爪を常に短く、滑らかに整えておく。掻いてしまう部分に保湿剤を塗った後、ガーゼや包帯で保護する。家では手袋や指サックを着用する。といった物理的な工夫は、衝動を行動に移させないために非常に有効です。

- トリガーを遠ざける:もし、毛抜きなどの道具を使ってしまう場合は、それを目の届かない場所に片付けましょう。鏡を見て皮膚の欠点を探してしまう癖があるなら、鏡を見る時間を減らす工夫も必要です。

これらのセルフケアは、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで大きな力となります。自分を大切にする行動を積み重ねることが、回復への自信につながっていくのです。

4. 楽しんごの病気告白は社会にどう響いた?ネット上の多様な反応を深掘り分析

楽しんごさんが投じた「助けて」という一石は、SNSという広大な海に、実に様々な大きさや形の波紋を広げました。その反応は、彼の身を案じる温かいものから、自らの体験を重ね合わせる共感、専門的な知見からのアドバイス、そして彼の行動を疑問視する厳しいものまで、まさに千差万別でした。このセクションでは、ネット上に現れたこれらの多様な声を丹念に拾い上げ、分析することで、彼の告白が現代社会にどのように受け止められたのか、そしてその背景にどのような社会心理が隠されているのかを深く考察していきます。

4-1. 【共感と応援】「私も同じです」同じ悩みを抱える人々からの声が示すもの

楽しんごさんの投稿に対して、最も大きなボリュームを占めたのは、彼の健康状態を純粋に心配し、回復を願う応援のメッセージでした。「しんごちゃん、無理しないで」「ゆっくり休んでくださいね」といった言葉は、彼のこれまでの活動を知るファンや、一人の人間として彼の苦しみに心を寄せた人々からの温かいエールでした。

そして、それと同じくらい力強かったのが、同じ悩みを抱える当事者からの共感の声です。これまで誰にも言えずに一人で抱え込んできたであろう苦しみを、楽しんごさんの告白をきっかけに、初めて言葉にする人々が数多く現れました。

- 「私もストレスが限界になると、腕を血が出るまで掻きむしってしまいます。病気だったんですね。楽しんごさんの告白で、自分だけじゃないんだと知れて、涙が出ました。」

- 「『皮膚むしり症』という名前を初めて知りました。ずっと自分の意志が弱いせいだ、悪い癖だと思い込んで自分を責めてきました。少しだけ、心が軽くなった気がします。」

- 「私の場合は髪の毛を抜くこと(抜毛症)がやめられません。衝動が来た時の苦しさ、やってしまった後の絶望感、本当に痛いほどわかります。」

これらの声は、非常に重要な二つのことを示しています。一つは、この問題が決して特殊なものではなく、水面下で多くの人々が苦しんでいる普遍的な悩みであるという事実です。そしてもう一つは、楽しんごさんのような影響力のある人物が自らの脆弱性を開示(カミングアウト)することの社会的意義です。彼の勇気ある行動が、これまで「恥ずかしいこと」「隠すべきこと」とされてきた症状に「皮膚むしり症」という名前を与え、同じ苦しみを持つ人々に「あなたは一人ではない」という強烈なメッセージを届けたのです。これは、メンタルヘルスに関する社会的な偏見(スティグマ)を払拭し、人々が助けを求めやすくなる社会へと向かうための、大きな一歩と言えるでしょう。

4-2. 【善意のアドバイス】玉石混交の情報との賢い向き合い方

心配や共感の声と共に、彼の症状を改善させようとする善意からのアドバイスも数多く寄せられました。その内容は、自身の治療経験に基づく具体的なものから、医学的な知識を披露するもの、あるいは民間療法的なものまで、まさに玉石混交でした。

- 医療機関への受診を促す建設的な意見:「皮膚科と精神科が連携している病院がいいですよ」「私の場合は認知行動療法がとても効果がありました」といった、当事者や医療関係者と思われる人々からの情報は、非常に有益なものでした。

- 具体的な病名を指摘する声:「それは典型的な皮膚むしり症の症状です」「鉄分不足からくる、むずむず脚症候群の可能性も調べてみては?」など、様々な角度からの診断推論が展開されました。

- 生活習慣に関するアドバイス:「カルシウムやマグネシウムを意識して摂るといいと聞きました」「お風呂の温度をぬるめにすると、かゆみが和らぎますよ」といった、日常生活で試せるセルフケアのアイデアも共有されました。

これらの情報の中には、医学的根拠の乏しいものや、万人に当てはまるとは限らない個人的な体験談も含まれており、受け取る側には情報リテラシーが求められます。しかし、その多くは「何とかして彼の助けになりたい」という純粋な善意から発せられたものであり、ネットコミュニティが持つポジティブな相互扶助の側面を垣間見ることができました。重要なのは、これらのアドバイスを鵜呑みにするのではなく、あくまで参考情報として受け止め、最終的な判断は専門医に委ねるという賢明な姿勢です。

4-3. 【批判と疑問】なぜ「SNSで言うな」という意見が出るのか?その深層心理

温かい声援の一方で、楽しんごさんの行動に対して、冷ややかで批判的な意見も一定数存在しました。これらの意見の背景にある心理を理解することは、現代社会とSNSの関係性を考える上で非常に重要です。

- 「SNSではなく病院へ行け」という正論の裏側:これは一見すると正論ですが、その裏には「自分の問題は、公の場ではなく、適切な場所で、自己責任で解決すべきだ」という価値観が隠されています。また、他人の弱さや苦悩に直面することへの戸惑いや不快感が、「見たくないものを見せるな」という形で表出している可能性もあります。

- 「かまってちゃん」「注目されたいだけ」という揶揄:これは、特に著名人がSNSで弱さを見せた際に頻繁に現れる反応です。成功しているように見える人物が助けを求めることへの嫉妬や、「弱さを見せることさえも、人気を得るための計算されたパフォーマンスではないか」という穿った見方が根底にあると考えられます。

- 「助けてと言われても何もできない」という無力感:これは批判とは少し異なりますが、「無責任に同情や心配の声をかけるべきではない」という考えや、「自分には何もできない」という無力感が、結果として突き放したような冷たい態度として現れることがあります。

これらの批判的な声は、精神的な苦痛を抱えた人が助けを求めることの難しさを如実に示しています。医療機関へのアクセスには、時間的、経済的、そして心理的なハードルが存在します。誰にも相談できず孤立した人にとって、SNSが唯一、外部に助けを求められる命綱であるケースも少なくありません。「助けて」と声を上げること自体に、多大な勇気が必要な社会であるという現実を、これらの批判的な意見は逆説的に浮き彫りにしているのです。

4-4. 楽しんごの過去と現在:告白の受け止められ方に与える影響

今回の告白に対する反応が複雑化した一因として、楽しんごさん自身のこれまでのキャラクターや経歴が影響していることは否定できません。常にハイテンションで、時には常識外れな行動も見せる彼のパブリックイメージは、「ラブ注入♡」で一世を風靡した華やかな成功と、過去に報じられた不祥事という光と影の両面を持っています。

このため、彼の告白を「あの楽しんごが、よほど追い詰められているんだ」と深刻に受け止める人々がいる一方で、「また何か注目を集めようとしているのでは」と彼の真意を疑う人々も現れました。また、「過去の行いの結果、ストレスが溜まっているのではないか」という自己責任論に結びつける意見も、彼の経歴を知る人々の中から出てきました。

しかし、ここで重要なのは、その人物の過去の評価や現在の好悪の感情と、その人物が発しているSOSを切り離して考えることです。どのような人間であれ、苦しんでいる時に「助けて」と声を上げる権利があります。そして、その声にどう応えるかは、私たち社会全体の成熟度が問われる問題でもあります。楽しんごさんの告白が、これほどまでに多様な反応を呼び起こしたこと自体が、彼が日本社会において、良くも悪くも無視できない特異な存在であることを証明していると言えるでしょう。

5. まとめ:楽しんごの病気から見える現代社会の課題

本記事を通じて、お笑い芸人であり整体師でもある楽しんごさんが、2025年10月7日にSNSで発信した衝撃的な告白の全貌に迫ってきました。彼の「ストレスで足を掻きむしってしまう」「足がケロイド状態」という悲痛な叫びを起点に、その症状から医学的に推察される病名の正体、回復へ向けた具体的な対策、そしてこの告白が社会に投げかけた多様な波紋について、多角的に深く掘り下げてきました。最後に、この記事全体の要点を整理し、楽しんごさん個人の問題を超えて、私たち現代社会が抱える普遍的な課題について考察します。

【本記事の総括ポイント】

- 楽しんごの衝撃告白:2025年10月7日、自身のX(旧ツイッター)にて、「ストレスが15分溜まると足を掻きむしってしまう」という深刻な症状を告白。「助けて」「もうダメだ」と、精神的に極めて切迫した状況にあることを示唆しました。その行為の結果、足は「ケロイド状態」という深刻な身体的ダメージを負っていることも明かしています。

- 推察される病名の正体:彼の症状は、精神疾患の一種である「皮膚むしり症(身体集中反復行動症)」や、心理的ストレスが引き金となる「心因性掻痒症」の典型例と酷似しています。これらは単なる「癖」や「意志の弱さ」ではなく、専門的な治療を必要とするコントロール困難な「病気」です。

- 回復への具体的な道筋:治療の鍵は、「皮膚科」での対症療法(炎症やかゆみを抑える)と、「心療内科・精神科」での原因療法(衝動行動そのものを対象とする)を並行して行うことです。特に、認知行動療法の一種である「習慣逆転法」は、薬物療法と並行して高い効果が期待される専門的なアプローチです。

- セルフケアの重要性:専門的な治療を補完し、再発を防ぐためには、ストレス管理、良質な睡眠、物理的に掻けない環境作りといった、日常生活における地道なセルフケアの積み重ねが不可欠となります。

- 社会が示した多様な反応:彼の告白に対し、ネット上では心からの心配や同じ悩みを持つ人々からの強い共感が大多数を占めました。これは、彼の勇気ある行動が、これまで可視化されにくかったメンタルヘルスの問題を社会に提示し、当事者間の連帯を生んだことを示しています。一方で、「SNSで言うべきではない」といった批判的な意見も存在し、助けを求めることの難しさや、社会の寛容性についての課題を浮き彫りにしました。

楽しんごさんの告白は、単なる一人の芸能人の健康問題に留まりません。それは、ストレス社会と呼ばれる現代において、誰の身にも起こりうる心と体の悲鳴の表出です。心の不調が、時に私たちの想像を絶する形で身体を蝕むという事実。そして、苦しみの淵にいる人が「助けて」と声を上げたとき、私たち社会はどのようにその手を取ることができるのか。彼のSOSは、私たち一人ひとりに対して、重い問いを投げかけています。

この記事を読んでくださったあなたが、もし今、同様の苦しみを抱えているのなら、どうか一人で抱え込まないでください。楽しんごさんの告白が示したように、あなたは決して一人ではありません。信頼できる家族や友人、そして専門の医療機関に相談する勇気を持ってください。また、もしあなたの周りに苦しんでいる人がいるのなら、そのサインを見過ごさず、温かい理解と適切なサポートへの橋渡しを考えてみてください。

楽しんごさんの一日も早い回復を心から願うとともに、この一件が、日本社会全体としてメンタルヘルスへの理解を深め、誰もがためらうことなく「助けて」と言える、より寛容で優しい社会を築いていくための、価値ある一歩となることを切に願います。

-

【炎上】洲崎綾の旦那は誰?結婚相手の放送作家・伊福部崇とは何者?子供と離婚の可能性は

-

児童ポルノで逮捕の影山雅永とは誰で何者?学歴・経歴・プロフィールから妻・子供などの家族構成とは?見ていた10歳少女の画像とは