2025年9月、日本の次期リーダーを決める自民党総裁選が激震に見舞われました。最有力候補と目されていた小泉進次郎農林水産大臣の陣営が、インターネット動画サイトで好意的なコメントを組織的に投稿するよう指示していた、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」疑惑が週刊文春の報道によって発覚したのです。

この前代未聞の事態の中心人物として名前が挙がったのが、陣営の広報班長を務めていた牧島かれん元デジタル大臣でした。一体、何があったのでしょうか?そして、この牧島かれん氏とはどのような人物なのでしょうか。この一件は、単なる選挙戦術の失敗では済まされない、日本の政治倫理の根幹を揺るがす重大な問題を提起しています。

この記事では、今回のステマ騒動の経緯から、キーパーソンである牧島かれん氏の人物像、問題となったメールの具体的な内容、そして小泉進次郎氏の今後の総裁選への影響まで、あらゆる情報を網羅し、独自の視点で深く掘り下げていきます。なぜこのような事態が起きたのか、その背景にある構造的な問題にも迫ります。

この記事でわかること

- 小泉進次郎陣営の「ステマ指示」問題、一体何があったのか、発覚から謝罪までの全時系列を詳細に解説

- 指示メールを送ったとされる牧島かれん氏とは誰で何者なのか?その華麗な学歴・経歴、そして小泉家との深い関係性を徹底調査

- 問題となった「24パターンの例文」メールの驚くべき内容と、高市早苗氏への中傷疑惑の真相を原文レベルで分析

- このステマ行為に違法性はないのか?景品表示法や党のルールに抵触する可能性を専門家の視点から多角的に分析

- 炎上はこれだけじゃない?同時期に噴出した「シャインマスカット問題」の根深い問題点とは何か

- 小泉進次郎氏は総裁選を辞退するのか?今後の政局への影響と、ネットや著名人たちの厳しい反応を徹底解説

- 1. 1. 何があった?小泉進次郎陣営の動画ステマ疑惑、その発端から謝罪まで

- 2. 2. 衝撃のステマ依頼メール、その具体的な内容とは?

- 3. 3. 小泉陣営はステマを認めたのか?それぞれの立場と発言を深掘り

- 4. 4. ステマ行為に違法性や罪状はあるのか?法律と倫理の境界線

- 5. 5. 高市早苗氏をビジネスエセ保守呼ばわり?誹謗中傷の深刻度

- 6. 6. 牧島かれんはその後どうなった?辞任と殺害予告の波紋

- 7. 7. 小泉進次郎は今後どうなる?総裁選辞退の可能性と政治的影響

- 8. 8. シャインマスカット問題が加熱!もう一つの「炎上」とは何か?

- 9. 9. 指示役・牧島かれんとは誰で何者?その華麗なる学歴と経歴

- 10. 10. 牧島かれんの派閥はどこか?その政治的立ち位置

- 11. 11. 牧島かれんは結婚してる?夫や子供、プライベートな一面

- 12. 12. 牧島かれんの実家・生い立ちと家族構成を深掘り

- 13. 13. 牧島かれんは若い頃、何をしていた?政界入り前の活動

- 14. 14. 小泉進次郎と牧島かれんのただならぬ関係性とは?

- 15. 15. 小泉進次郎と小林史明の関係性、改革派タッグの実態

- 16. 16. 小林史明とは誰で何者?その学歴と経歴を徹底解剖

- 17. 17. 小林史明と統一教会の噂は本当か?本人の説明を検証

- 18. 18. 小泉進次郎の推薦人一覧、その顔ぶれから見える陣営の戦略

- 19. 19. 小泉進次郎とジャーナリスト石田健の関係性とは?

- 20. 20. 小泉進次郎のステマ報道に対するネット上の反応とは?

- 21. 21. 結論:問われる政治の信頼と透明性、民主主義の根幹

1. 何があった?小泉進次郎陣営の動画ステマ疑惑、その発端から謝罪まで

今回の騒動は、まさに青天の霹靂でした。「自民党再生」を掲げ、クリーンなイメージで支持を集めていたはずの小泉進次郎氏の陣営から、なぜこのような問題が浮上したのでしょうか。その背景には、現代の選挙戦におけるSNS戦略の過熱と、陣営の倫理観の欠如があったと考えられます。まずは、事態がどのように発覚し、展開していったのかを時系列で詳細に整理してみましょう。

1-1. 発端は週刊文春のスクープ報道:永田町を揺るがした第一報

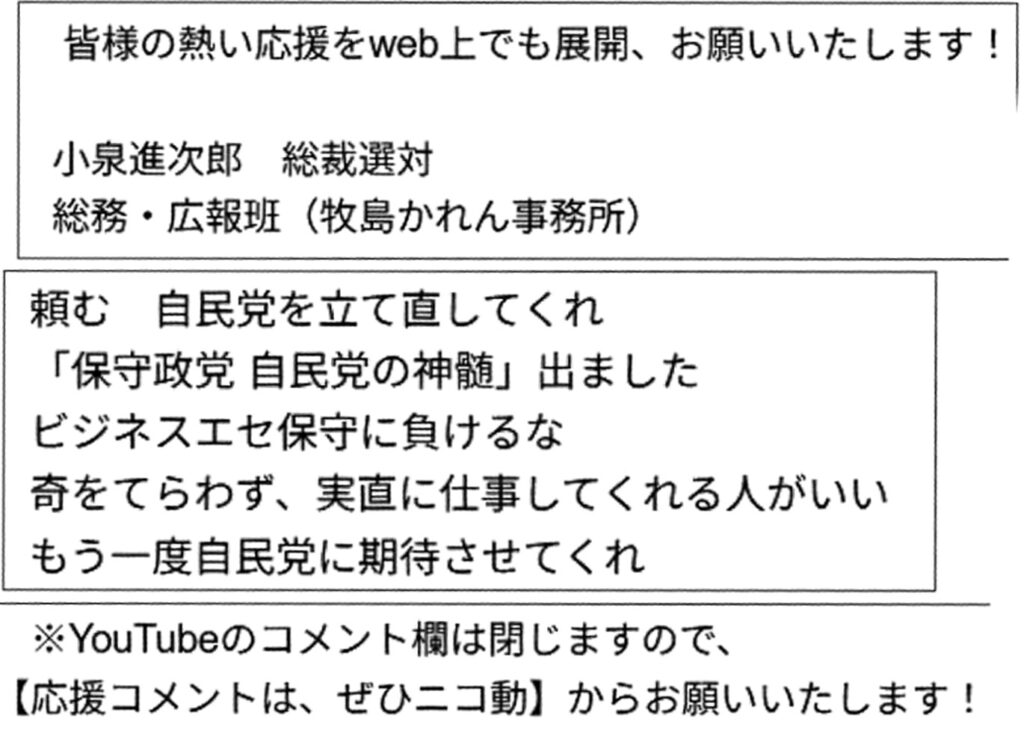

事の発端は、2025年9月24日に配信された「週刊文春 電子版」に掲載された一本の記事でした。この記事は、9月22日に告示された自民党総裁選の最有力候補と目されていた小泉進次郎氏の陣営が、動画配信サイト「ニコニコ動画」において、組織的な“ステマ”コメント、すなわち「やらせ」の応援コメントを投稿するよう指示する内部メールを送っていたと報じたのです。証拠として、そのメールの存在も示唆されていました。

報道によれば、この指示は小泉氏の出馬会見が行われた9月20日に向けて、陣営関係者に対し、小泉氏に有利な世論を形成する目的で、好意的なコメントを計画的に書き込むよう要請する内容だったとされています。この衝撃的なニュースは、総裁選の政策論争に水を差す形で、瞬く間に永田町を駆け巡り、各メディアが後追いを始める緊迫した状況を生み出しました。特に、「クリーン」や「改革」を掲げてきた小泉氏のイメージとは真逆の、極めて旧態依然とした手法であったことが、驚きを増幅させる要因となったのです。

1-2. 陣営幹部・小林史明氏が事実関係を認める:疑惑が確信に変わった瞬間

報道の翌日である9月25日、事態は決定的に動きます。小泉陣営で事務局長代理という要職を務める小林史明衆議院議員が、国会内で記者団の取材に応じました。そして、週刊文春が報じた「ステマ指示」について問われると、その事実関係を大筋で認めたのです。

現職の陣営幹部が、報道からわずか1日でその内容を認めるという異例の展開に、メディアや国民の驚きは広がりました。これにより、単なる週刊誌のスクープというレベルを超え、総裁候補の陣営による公式な不正行為として、この問題が確定づけられることになったのです。この時点で、小泉陣営が極めて厳しい立場に立たされたことは言うまでもありませんでした。陣営内部の動揺や、情報管理の甘さを露呈する結果ともなりました。

1-3. 小泉進次郎氏本人が会見で謝罪:問われたトップの責任

そして9月26日、渦中の人物である小泉進次郎氏本人が、閣議後の記者会見でこの問題に直接言及しました。多くの報道陣が詰めかける中、小泉氏は、陣営が不適切なメールを送付した事実を認め、「私自身は知らなかったこととはいえ、総裁選に関わることで、申し訳なく思う」と、深く頭を下げて謝罪の意を表明しました。

しかしながら、自身の直接的な関与については「知らなかった」と明確に否定。あくまで陣営の一部が独自に判断して行ったことであるという立場を強調しました。その上で、「最終的に起こってしまったことの責任は私にあるので、批判はしっかりと私が受けたい」と述べ、候補者としての監督責任を認める姿勢を示しました。この「知らなかった」という釈明が、国民にどう受け止められるのか、彼のリーダーとしての資質が厳しく問われる場面となりました。

1-4. 指示の主・牧島かれん氏が広報班長を辞任:責任の所在と幕引き

一連の騒動を受け、指示メールの送り主と報じられた牧島かれん元デジタル大臣は、同日26日に陣営の「総務・広報班」班長を辞任する意向を表明しました。牧島氏は「私自身の確認不足で一部いきすぎた表現が含まれてしまった。申し訳なく思っている」とのコメントを発表し、問題の直接的な責任を取る形となりました。

陣営としては、責任者が辞任することで、この問題の早期の幕引きを図りたいという思惑があったと考えられます。しかし、この辞任劇によって事態が収束することはなく、国民の関心はむしろ「一体どんなメールだったのか」「牧島かれんとは何者なのか」「なぜ元デジタル大臣がこのような行為を?」という、より本質的な疑問へと集中していくことになります。

2. 衝撃のステマ依頼メール、その具体的な内容とは?

陣営が事実関係を認めたことで、次に日本中の注目が集まったのは、問題となったメールの具体的な内容です。報道によると、メールには「専門家の知恵を借りて作った」とされ、周到に準備された24パターンものコメント例が記載されていたといいます。その内容は、小泉氏を称賛しイメージアップを図るものから、ライバル候補を巧妙に貶めるものまで、極めて具体的かつ戦略的なものであり、公正であるべき選挙の裏で行われた情報操作の実態を赤裸々に示していました。

2-1. 小泉氏を過剰に称賛する例文の数々:作られた「理想のリーダー像」

メールに記載されていたとされる称賛コメントの例は、小泉氏をいかにして有権者に魅力的に見せるか、その意図が透けて見えるものでした。報道で明らかになったその一部を見てみましょう。

- 「ようやく真打ち登場!」

- 「総裁まちがいなし」

- 「これは本命候補でしょ!」

- 「去年より渋みが増したか」

- 「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」

- 「なんか顔つき変わった!?」

- 「期待感しかないでしょ」

これらのコメントは、小泉氏を「待望久しい本命のリーダー」として演出し、政治家としての人間的な成長を印象付けようとする狙いが明確です。特に「泥臭い仕事」「一皮むけた」といった表現は、しばしば「エリート」「世間知らず」と評されることのある小泉氏のイメージを払拭し、経験を積んだ頼れる政治家というパブリックイメージを構築するための、計算された言葉選びであったと考えられます。

さらに、党内政治を意識した、より巧妙なコメント例も存在しました。

- 「あの石破さんを説得できたのスゴい」

- 「谷垣総理ママみたいに『みんなでやろうぜ!』」

- 「やっぱり仲間がいないと政策は進まないよ」

党内で独自の地位を築く重鎮・石破茂氏の名前を出すことで、対立候補ではなく味方につけたかのような「調整能力の高さ」をアピール。また、温厚な人柄で知られる谷垣禎一元総裁の名前を出すことで、「党内融和」を象徴するリーダーであるかのような印象操作を狙った可能性が見て取れます。これらは単なる応援コメントではなく、陣営が描く選挙戦略そのものが凝縮された、プロパガンダに近いものだったと言えるでしょう。

2-2. 高市早苗氏を「ビジネスエセ保守」と揶揄する中傷的な内容:卑劣なネガティブキャンペーン

今回のステマ指示で最も深刻かつ悪質と指摘されているのが、他の候補者への誹謗中傷とも取れるコメント例が含まれていたことです。特に問題視されているのが、以下の2つの文言です。

- 「ビジネスエセ保守に負けるな」

- 「奇をてらわず、実直に仕事してくれる人がいい」

「ビジネスエセ保守」という強烈な表現は、総裁選の最大のライバルであり、保守層から強い支持を受ける高市早苗前経済安全保障担当大臣を明らかに標的にしたものと見られています。「仕事(ビジネス)のために保守のフリをしているだけのニセ者だ」というニュアンスは、人格攻撃に等しい悪意のあるレッテル貼りと言わざるを得ません。これは健全な政策論争から著しく逸脱するものです。

また、「奇をてらわず、実直に」という表現も、独自の強い主張を掲げる高市氏を「奇をてらう」存在だと暗に批判し、相対的に小泉氏を「実直」に見せようとする比較戦術です。クリーンな政策論争を掲げるべき総裁選の裏で、このような卑劣なネガティブキャンペーンが計画されていたという事実は、多くの国民に政治そのものへの不信感を抱かせるに十分な衝撃を与えました。

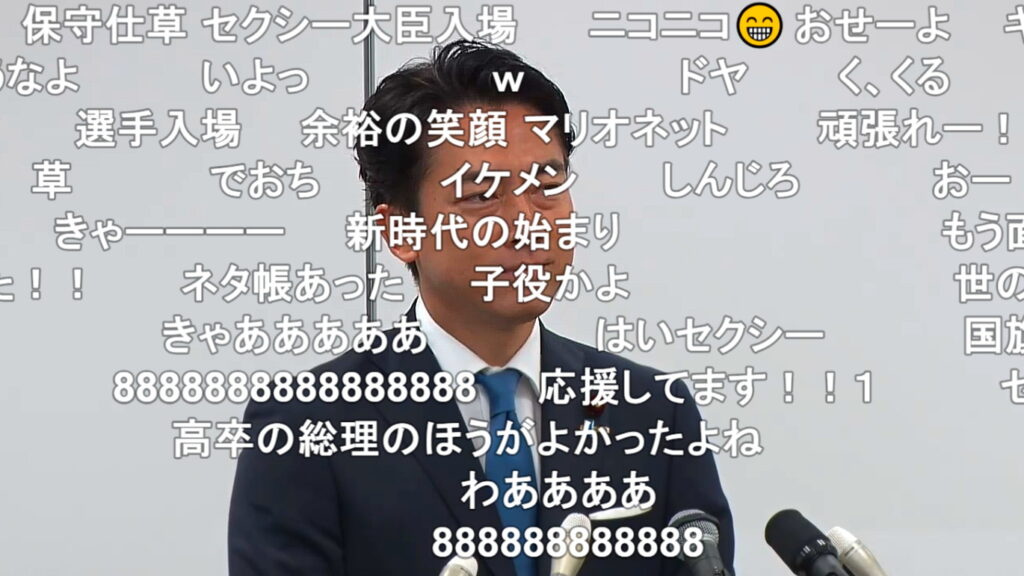

2-3. ニコニコ動画では実際に同様の投稿も:実行された情報操作

「絵に描いた餅」であればまだしも、この計画は実際に実行に移された形跡が確認されています。報道を受け、問題とされた9月20日の小泉氏の出馬会見が配信されたニコニコ動画のコメント欄を多くのメディアやネットユーザーが検証。すると、驚くべきことに、陣営が例示したコメントと酷似した、あるいは全く同じ文言の投稿が複数発見されたのです。

産経新聞の分析によると、「あの石破さんを説得できたのすごい」「ビジネスえせ保守に負けるな」など、例文と一致する投稿が確認されたIDが存在したといいます。さらに、ある特定のIDは、会見中に「お米ありがとう」「進次郎なら出来る」「小泉決まり」といった極めて単純な応援コメントを、わずかな時間のうちに500件以上も連投。質疑応答で記者から厳しい質問が飛ぶ場面では「出た変な記者」などと報道陣を攻撃するコメントも見られたとされています。

また、別のIDが「石川からも応援しています!」と投稿したわずか数秒後に「福島浜通りから見ています」と書き込むなど、明らかに不自然で、組織的な書き込み部隊の存在を疑わせる動きも次々と明らかになりました。これらの事実は、メールによる指示が、実際に一部で実行に移され、世論を特定の方向に誘導しようとする情報操作が行われていた可能性を強く示唆しています。

3. 小泉陣営はステマを認めたのか?それぞれの立場と発言を深掘り

疑惑が次々と事実として確定していく中で、小泉陣営の関係者はどのような説明を行い、どう対応したのでしょうか。それぞれの立場からの発言や対応を詳しく見ていくと、陣営内の混乱や、デジタル時代の政治倫理に対する認識の甘さが、痛いほどに浮かび上がってきます。

3-1. 小泉進次郎氏の釈明「知らなかった」:トップのガバナンス不全

渦中の小泉進次郎氏は、9月26日の会見で「私自身は知らなかった」と、このステマ指示への直接の関与を繰り返し否定しました。そして、次のように述べました。「私のことを思って思いを巡らせていただいた結果。私がもっと強ければ、しっかりしていれば心配をかけることもなく、こうしたことも起こらないであろうと申し訳なく思う」。この発言は、自身の力不足が原因で、熱心な支援者が行き過ぎた応援行動に走ってしまった、とでも言いたげな、どこか他人事のような弁明にも聞こえました。

しかし、総裁選という国のトップリーダーを決める重要な選挙において、陣営のトップでありながら、広報戦略の根幹に関わるこれほど不適切で計画的な行為を「知らなかった」の一言で済ませることには、多くの批判の声が上がっています。これは単なる部下の失態ではなく、陣営全体のガバナンスが機能していなかったことの証左です。リーダーとしての監督責任、そして予測されるリスクを管理する危機管理能力の欠如を問う声は、日を追うごとに高まっています。

3-2. 牧島かれん氏の謝罪コメントと辞任:トカゲの尻尾切りか?

メール送付の張本人とされた牧島かれん氏は、当初、文書で極めて限定的な説明に終始しました。「ご指摘の件は、支援者からの問い合わせに対し、選対本部が正式に発足する前ではありましたが、私の事務所より参考例をお送りしたものです」と、あくまで支援者からの問い合わせに応じた受動的な対応であったかのように説明。さらに「特定の候補者を意識したものではありませんが、そのような受け止めがあるとしたら、チェックが不十分であった」と、歯切れの悪いコメントを発表しました。

しかし、批判の高まりは収まらず、最終的に広報班長を辞任。関係者によると、事務所には殺害予告や爆破予告を含む脅迫メールが殺到したといい、その責任と自身の安全確保の両面から辞任に至ったと見られています。しかし、元デジタル大臣という、誰よりもネット倫理に精通しているべき立場でありながら、このような旧態依然とした情報操作を主導したことへの本質的な説明責任は、いまだ十分に果たされたとは言えない状況です。

3-3. 小林史明氏による事実認定の説明:矮小化への試み

最初にメディアの前で事実関係を認めるという重要な役割を担った小林史明氏は、陣営内の会議後に記者団に対し、「(高市氏を批判したという意味では)全くあのコメントはないと本人(牧島氏)も言っている」「事務所のほうで、あれを独断でお送りした」と、あくまで牧島氏の事務所が単独で行ったことであり、組織的なものではないと説明しました。

この説明には、組織としての関与を否定し、問題を個人の事務所の「勇み足」「暴走」として矮小化しようとする意図が見え隠れします。しかし、これほど具体的で戦略的な24パターンもの例文が、陣営幹部の承認や共有もなしに、一事務所の独断で作成され、配布されるとは常識的に考えにくいでしょう。この説明に納得せず、陣営全体の組織的な関与を疑う国民が多いのが現状です。

4. ステマ行為に違法性や罪状はあるのか?法律と倫理の境界線

今回の「やらせコメント」指示は、道義的に許されない行為であることは多くの人が感じるところですが、法的に罪に問われることはあるのでしょうか。この問題を「法律」「党内ルール」「倫理」という三つの異なるレイヤーから、多角的に整理・分析してみましょう。

4-1. 景品表示法のステマ規制は適用されるのか?法律の壁

2023年10月1日から、日本でも消費者保護の観点からステルスマーケティングを規制する景品表示法の新しい運用が開始されました。これは、事業者が広告であることを隠して、あたかも第三者の公正な感想であるかのように見せかけて商品やサービスを宣伝する行為を「不当表示」として禁じるものです。違反した事業者には、措置命令や課徴金が課される可能性があります。

では、今回の小泉陣営のケースにこの法律は適用されるのでしょうか。結論から言うと、現行法上、直接の適用は極めて難しいと考えられます。景品表示法は、その目的を「消費者の利益保護」に置いており、規制の対象はあくまで「商品・サービス」の取引に関する広告に限られています。政治活動や選挙運動は、この「商品・サービス」には該当しないため、法律違反として直ちに罪に問うことはできないのです。つまり、法律には「抜け穴」が存在する形となっています。

しかし、これは「政治の世界ならステマが許される」という意味では決してありません。法律の網にかからないだけであり、より重い政治的、倫理的な責任が問われることになるのは当然のことです。むしろ、法規制がないからこそ、政治家には高い自己規律が求められるのです。

4-2. 自民党総裁公選規程に違反する可能性:内部ルールの鉄槌

国の法律違反にはならなくとも、自民党が自ら定めるルールには明確に抵触する可能性があります。自民党の「総裁公選規程」第12条には、「何人も、選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない」と、選挙運動における公正さを保つための基本原則がはっきりと定められています。

今回の組織的なやらせコメントの指示や、他候補への中傷を含む誹謗的な例文の配布は、まさにこの「選挙の公正を害する行為」に該当する可能性が極めて高いと言えるでしょう。政策ではなく、印象操作によって選挙の結果を捻じ曲げようとする試みは、「清潔・明朗」という理念とは正反対のものです。この規程に基づき、党の総裁選挙管理委員会は、小泉陣営に対して注意や警告、さらには何らかの処分を科すことも理論上は可能であり、その判断が注目されます。

4-3. 最も重いのは政治倫理上の問題:信頼の失墜

結局のところ、この問題の核心は法的な罪状の有無や党内ルールの違反以上に、政治家、そして政党としての倫理観の欠如にあります。「国民の声を聞く」「自民党を再生する」と公言しながら、その実、裏ではSNSのコメントを組織的に操作し、自分たちに都合の良い世論を演出しようとしていたという事実は、有権者に対する重大な裏切り行為に他なりません。

民主主義の根幹は、有権者が自由な意思で代表者を選ぶというプロセスにあります。その判断材料となるべき情報が、候補者自身の手によって汚染され、歪められるのであれば、民主主義そのものが成り立ちません。たとえ法律で裁かれなくとも、政治家としての資質、そして総理・総裁としての資格を根本から問われるべき、極めて深刻な問題なのです。この一件で失われた政治への信頼を回復するのは、容易なことではありません。

5. 高市早苗氏をビジネスエセ保守呼ばわり?誹謗中傷の深刻度

今回のステマ指示メールの中で、単なる「やり過ぎた応援」とは一線を画し、極めて悪質であると問題視されているのが、ライバル候補である高市早苗氏に向けられたと思われる中傷的な表現です。これは、総裁選全体の品位を貶めるだけでなく、党内に深刻な亀裂を生みかねない危険な行為でした。

5-1. 「ビジネスエセ保守」という言葉の意図

メールに記載された「ビジネスエセ保守に負けるな」という一文は、誰の目にも明らかに対立候補である高市早苗氏を指していると受け止められました。高市氏は、かねてより一貫して保守的な政治信条を掲げ、その支持基盤も保守層にあります。その彼女に対して「ビジネス(金儲けや人気取り)のために保守を装っている偽物だ」と断じるこの言葉は、彼女の政治家としてのアイデンティティそのものを否定する、極めて侮辱的な表現です。

これは、政策的な批判ではなく、人格や信条に対するレッテル貼りであり、健全な討論の範疇を完全に逸脱しています。陣営側は「高市さん自身を批判したという意味では全くない」と釈明していますが、この言葉以外に誰を指すのかという説明はなく、その弁明は苦しいと言わざるを得ません。

5-2. 健全な政策論争からの逸脱

自民党総裁選は、与党第一党のリーダー、ひいては日本の総理大臣を決めるための重要な政策論争の場であるはずです。候補者たちは、日本の未来像や具体的な政策について々堂々と議論を戦わせ、党員や国民の信を問うべきです。しかし、小泉陣営が水面下で準備していたのは、そうした政策論争とは真逆の、相手を貶めることによる相対的な浮上を狙ったネガティブキャンペーンでした。

このような手法がまかり通れば、総裁選は単なる誹謗中傷合戦となり果て、国民はまともな政策判断の機会を失ってしまいます。小泉氏が掲げる「党内融和」や「自民党の再生」というスローガンが、この一件によって極めて空虚に響いてしまう結果となりました。

6. 牧島かれんはその後どうなった?辞任と殺害予告の波紋

一連の騒動の実行役として矢面に立たされた牧島かれん氏。彼女は広報班長を辞任しましたが、事態はそれで収束しませんでした。むしろ、彼女個人に向けられる批判はエスカレートし、危険な領域にまで達していたことが報じられています。

6-1. 広報班長辞任という「引責」

前述の通り、牧島氏は9月26日に「総務・広報班」の班長を辞任しました。これは、問題の責任を一身に背負う形で、小泉氏本人へのダメージを最小限に食い止めようとする、陣営としての危機管理対応の一環であったと見られます。牧島氏は辞任に際し、「総裁選では自民再生に向けた議論が行われるべきだと思い、班長から降りることにした」と語り、騒動が政策論争の妨げになることを避けたかったという趣旨の説明をしています。

6-2. 事務所への殺害予告と脅迫メール

しかし、辞任後も彼女に対する風当たりは弱まるどころか、過激化の一途をたどります。関係者への取材や報道によると、牧島氏の事務所には、今回の件を理由とした殺害予告や爆破予告を含む脅迫メールが多数寄せられていたといいます。これは断じて許されることではない犯罪行為であり、言論の自由を脅かす深刻な事態です。

小泉氏自身も会見で、牧島氏が厳しい誹謗中傷を受けていることに憂慮を示しました。ステマ指示という行為は厳しく批判されるべきですが、それに対する暴力的な脅迫は、問題を別の次元にエスカレートさせるだけであり、決して正当化されるものではありません。この事実は、現代のネット社会が抱える負の側面をも浮き彫りにしました。

7. 小泉進次郎は今後どうなる?総裁選辞退の可能性と政治的影響

一連の騒動は、関係者のキャリア、そして自民党総裁選の行方にどのような影響を与えるのでしょうか。現時点での状況と今後の見通しについて、深く考察します。

7-1. 総裁選辞退はせず「いばらの道」を進む選択

この騒動における最大の焦点は、陣営のトップである小泉進次郎氏が総裁選から撤退(辞退)するかどうかでした。SNSでは「#総裁選辞退」がトレンド入りするなど、国民からは辞任を求める声が渦巻きました。しかし、小泉氏本人は9月26日の会見で「再発防止を徹底し、引き続き緊張感をもって総裁選に臨んでいく」と述べ、辞退しない意向を明確にしました。

自身の直接の関与を否定し、あくまで陣営の一部の問題として、この難局を乗り切りたいという考えのようです。しかし、トップとしての監督責任から逃れることはできず、選挙戦の残り期間、「ステマ候補」という重い十字架を背負い続けることになります。これは、クリーンなイメージを最大の武器としてきた彼にとって、致命的なダメージとなりかねません。まさに、いばらの道を進む覚悟が問われています。

7-2. 総裁選レースへの甚大な影響

このステマ騒動は、当初「小泉氏優位」と見られていた総裁選のレース展開を根底から覆す、巨大なゲームチェンジャーとなりました。政治ジャーナリストの青山和弘氏は、「失点しないように慎重にやってきたのに、身内からこうした問題が突然出てきてしまった。総裁選の流れっていうのが変わるきっかけを与えてしまった可能性がある。これぐらい大きな問題だ」と指摘しています。

これまで小泉氏に流れると見られていた議員票や党員票が、その行き先を見失う可能性があります。特に、政治の信頼回復を重視する議員や党員は、今回の件を重く見て、高市早苗氏をはじめとする他の候補に支持を切り替える動きが加速することも十分に考えられます。一気に本命不在の様相を呈し、決選投票までもつれ込む可能性も高まりました。日本の次のリーダー選びは、一気に混沌としてきたのです。

8. シャインマスカット問題が加熱!もう一つの「炎上」とは何か?

ステマ騒動という逆風の真っ只中にあった小泉氏ですが、まさに泣きっ面に蜂とでも言うべきか、時を同じくして、彼が務める農林水産大臣としての資質を問われる別の問題も大きく燃え上がっていました。それが、国民的人気を誇る高級ブドウ「シャインマスカット」を巡る問題です。

8-1. なぜ問題に?シャインマスカットの海外ライセンス供与計画

日本の農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が30年以上の歳月をかけて開発した、まさに日本の農業技術の結晶とも言える高級ブドウ「シャインマスカット」。その人気の高さから、残念ながら苗木が中国や韓国に不正に流出し、現地で無断栽培される問題が長年深刻化していました。これにより、日本の農家が本来得られるはずだった利益が失われ、その損失額は年間100億円以上にも上ると試算されています。

この海賊版のような無断栽培への対策として、農林水産省は、いっそのこと正規のライセンス契約を結んで海外での生産を公式に許可し、その代わりにライセンス料を徴収するという「ライセンス展開」を検討していました。その最初の相手国として、ニュージーランドが候補に挙がっていたのです。政府としては、非正規品の流通を抑え、得られたライセンス料を新たな品種開発に充てるという狙いがありました。

8-2. 産地からの猛反発と小泉農水相の対応

この農水省の方針が報じられると、シャインマスカットの主要産地である山梨県などから、猛烈な反発の声が上がりました。山梨県の長崎幸太郎知事は「到底容認できない」「日本の産地ファーストでやってほしい」と、自ら国会に赴き、小泉農水相に直接抗議するという異例の事態に発展しました。

産地側の主張は、至極もっともなものでした。「そもそも、日本から海外への輸出環境すら十分に整っておらず、植物検疫の問題などで輸出が制限されている。それなのに、なぜ日本の農家を差し置いて海外での生産を先に許可するのか」という怒りの声です。安易なライセンス供与は、さらなる技術流出を招き、長年かけて築き上げてきた「日本産」のブランド価値を著しく低下させるのではないか、という強い懸念が示されたのです。

この産地からの強い反発を受け、小泉氏は「産地のみなさんの理解がないまま進めることは全くない」と述べ、事実上の方針転換を余儀なくされました。しかし、この一件は、ステマ問題と合わせて、小泉氏の「国民の声を聞く」という政治姿勢そのものへの信頼を、根底から大きく揺るがす結果となってしまいました。

9. 指示役・牧島かれんとは誰で何者?その華麗なる学歴と経歴

今回の騒動で一躍、その名が全国に知れ渡ることになった牧島かれん氏。元デジタル大臣という要職にありながら、なぜこのようなアナログとも言える情報操作に手を染めたのか。彼女は一体どのような経歴を持ち、なぜ小泉陣営で重要な役割を担っていたのでしょうか。その人物像に深く迫ります。

9-1. 華麗なる学歴と経歴:才媛の表の顔

牧島かれん氏は、1976年11月1日、神奈川県横須賀市に生まれました。その公表されている経歴は、まさに「エリート」という言葉がふさわしい、輝かしいものです。

| 区分 | 経歴 |

|---|---|

| 学歴(高校まで) | カトリック系の名門女子校である横浜雙葉小学校、中学校、高等学校を卒業。12年間を一貫して同校で過ごす。 |

| 学歴(大学) | リベラルアーツ教育で知られる国際基督教大学(ICU)教養学部社会科学科を卒業。 |

| 学歴(大学院修士) | 政治学の本場アメリカへ留学。ジョージ・ワシントン大学ポリティカル・マネージメント大学院を修了し、修士号を取得。 |

| 学歴(大学院博士) | 帰国後、再び国際基督教大学(ICU)大学院行政学研究科博士後期課程に進学し、見事に修了。博士(学術)の学位を取得している。 |

| 政界入り前の職歴 | 横浜薬科大学客員教授や、桐蔭横浜大学、東京純心女子大学などで教鞭をとる。また、テレビ神奈川(tvk)の教育番組や、FMブルー湘南でパーソナリティを務めるなど、メディアでの活動経験も持つ。 |

| 政界でのキャリア | 2012年の第46回衆議院議員総選挙で神奈川17区から出馬し、初当選。以降、5回の当選を重ねる。内閣府大臣政務官、自民党青年局長(女性として初)、そして2021年10月には岸田内閣で第2代・第3代デジタル大臣という要職を歴任。 |

国内外のトップレベルの大学で学び、博士号まで取得しているという、アカデミックな背景を持つ才媛です。特に、デジタル社会の司令塔であるデジタル大臣という要職を務めた経験がありながら、今回のネットの匿名性を悪用したとも言える騒動を引き起こしたことには、多くの人がその経歴とのギャップに驚きと深い失望を感じています。

10. 牧島かれんの派閥はどこか?その政治的立ち位置

政治家の行動を理解する上で、所属する派閥は重要な要素です。牧島かれん氏は、自由民主党内では麻生太郎副総裁が率いる大派閥「麻生派(志公会)」に所属しているとされています。しかし、今回の行動は派閥の論理だけでは説明できません。

今回の総裁選では、麻生派は特定の候補者を派閥として支持せず、各議員が自主投票的にそれぞれの陣営に分かれていました。牧島氏が小泉陣営の中核を担っていたのは、この派閥の論理とは別に、あくまで小泉家との個人的な、そして歴史的な繋がりからであったと考えられます。彼女の政治的行動は、派閥力学と個人的な関係性の両方から影響を受けていると見ることができます。

11. 牧島かれんは結婚してる?夫や子供、プライベートな一面

これほどのキャリアを持つ牧島かれん氏ですが、そのプライベートについては、公にされている情報が非常に少ないのが特徴です。2025年現在、結婚しているという公式な発表はなく、独身であると見られています。当然、夫や子供に関する公的な情報もありません。自身の公式サイトやSNSなどでも、家族については父や祖母との思い出が語られるに留まっており、私生活は徹底してベールに包まれています。政治家としての公的な顔と、私的な顔を厳格に分けている人物像がうかがえます。

12. 牧島かれんの実家・生い立ちと家族構成を深掘り

牧島氏が政治の道を志した背景には、その家庭環境が大きく影響しています。彼女の父親は、元神奈川県議会議員の故・牧島功氏です。功氏は、横須賀市議会議員を3期、神奈川県議会議員を9期という長きにわたって務め上げた地元の名士であり、まさに政治家一家に育ったと言えます。政治的なDNAは、父から娘へと受け継がれたのです。

さらに重要なのは、父・功氏が小泉純也氏(小泉純一郎元首相の父で元防衛庁長官)と、純一郎氏自身の秘書を務めていたという事実です。この点から、牧島家と小泉家には単なる地元の有力者という関係を超えた、二代、三代にわたる非常に深い主従に近い繋がりがあることがわかります。

13. 牧島かれんは若い頃、何をしていた?政界入り前の活動

牧島氏の経歴は学術的なものが中心ですが、政界入り前には多様な活動を行っていました。大学で教鞭をとる傍ら、テレビ神奈川(tvk)の教育情報番組「教育はてな?」や、地元横須賀のコミュニティFM「FMブルー湘南」で情報番組のパーソナリティを務めるなど、メディアでの発信経験も豊富です。この経験が、今回の総裁選で広報班長という役割を担う素地になったのかもしれません。しかし、皮肉にもそのメディアに関する知識が、今回は裏目に出てしまった形となりました。

14. 小泉進次郎と牧島かれんのただならぬ関係性とは?

今回の事件を理解する上で、小泉進次郎氏と牧島かれん氏の関係性を抜きには語れません。二人の繋がりは、単なる同じ政党の同僚というレベルを遥かに超えた、歴史的で深いものです。

14-1. 父の代から続く小泉家への「忠誠」

前述の通り、牧島氏の父・功氏は小泉純一郎元首相の父・純也氏の代から秘書として小泉家に仕えてきました。これは、封建時代の主君と家臣の関係にも似た、極めて強い結びつきです。その「忠誠」は娘であるかれん氏にも受け継がれ、彼女が小泉進次郎氏を支えるのは、ある意味で自然な流れでした。

今回の総裁選で、彼女が進次郎氏のために広報という汚れ役とも言える仕事を引き受け、結果的に行き過ぎた行動に出てしまった背景には、この「小泉家のために」という強い思いがあったのではないかと推測されます。しかし、その忠誠心が、現代の政治倫理やコンプライアンス意識を超えることを許容するものではありません。

14-2. 総裁選における「腹心」としての役割

牧島氏は、今回の総裁選で小泉陣営の推薦人20名のうちの一人にも名を連ねています。そして、陣営の顔であり頭脳でもある「総務・広報班」の班長を務めていました。これは、彼女が単なる支援者ではなく、選挙戦略の中枢を担う「腹心」であったことを意味します。それだけに、彼女の暴走を止められなかった、あるいは組織として容認してしまった陣営全体の責任、そして最終監督者である小泉氏本人の責任は、極めて重いと言わざるを得ません。

15. 小泉進次郎と小林史明の関係性、改革派タッグの実態

今回の騒動で、陣営を代表して最初にメディア対応を行ったのが小林史明衆議院議員でした。彼もまた、小泉陣営のキーパーソンの一人です。その経歴と、ささやかれる噂について見ていきましょう。

15-1. デジタルと改革で共鳴する若手盟友

小林氏は、小泉進次郎氏と同じく、自民党内で世襲議員でありながらも「改革派」として期待される存在です。年齢も近く、規制改革やデジタル化の推進といった政策分野で共通点が多いことから、以前から政治的盟友として近い関係にあると見られていました。

今回の総裁選で、陣営の実務を取り仕切る重要なポジションである事務局長代理を任されたことからも、小泉氏からの信頼の厚さがうかがえます。いわば、政策面でのブレインであり、選挙戦略を共に練るパートナーという関係性であったと考えられます。それだけに、ステマという前時代的な手法が陣営内でまかり通ってしまったことについて、デジタルに精通する彼がどのような役割を果たしたのか、あるいは果たせなかったのか、その点にも注目が集まります。

16. 小林史明とは誰で何者?その学歴と経歴を徹底解剖

小林史明氏は、1983年4月8日生まれ、広島県福山市の出身。彼の祖父は元参議院議員で福山商工会議所会頭も務めた小林政夫氏という、こちらも政治家一家に育ちました。しかし、彼のキャリアは少しユニークです。

上智大学理工学部化学科を卒業後、2007年に株式会社NTTドコモに入社。民間企業で法人営業や人事採用を担当するなど、サラリーマンとしての経験を積んでいます。この民間での経験が、彼の政治信条である「テクノロジーの社会実装」という視点に繋がっているのかもしれません。

2012年の衆議院議員総選挙で初当選(広島7区)して政界入りしてからは、その経歴を活かし、特にデジタル分野で頭角を現します。総務大臣政務官やデジタル副大臣、内閣府副大臣といった要職を歴任。自民党のデジタル社会推進本部で事務総長を務めるなど、党内のデジタル政策を牽引する中心人物の一人と見なされています。

17. 小林史明と統一教会の噂は本当か?本人の説明を検証

近年の政界で大きな問題となっている、政治家と旧統一教会(世界平和統一家庭連合)との関係。この問題において、ジャーナリストの鈴木エイト氏が作成した関連議員リストに小林氏の名前が記載されたことで、その関係性を問う声が上がりました。具体的には、2019年に教団系の団体が広島県で開催した反LGBTセミナーに祝電を送っていたとされています。

この点について、小林氏本人は自身の公式ブログで「関係はありません」と明確に否定しています。献金や推薦状への署名などはないと説明。祝電などについても、地域の様々な団体や支援者からの依頼に個別に判断して対応しているという趣旨の説明をしており、特定の団体の主義主張に賛同したものではないとの立場を明らかにしています。この説明を有権者がどう判断するのか、政治家の透明性が問われ続けています。

18. 小泉進次郎の推薦人一覧、その顔ぶれから見える陣営の戦略

総裁選に出馬するためには、20名の国会議員の推薦人が必要です。その顔ぶれは、候補者の党内における支持基盤や政策的な方向性を示す重要な指標となります。小泉進次郎氏の推薦人一覧を見ると、彼の陣営の戦略が透けて見えます。

18-1. 推薦人20名の全リスト

報道によると、小泉氏の推薦人は以下の通りです。

- 【衆議院議員(15名)】加藤勝信、伊東良孝、遠藤利明、大串正樹、神田潤一、島尻安伊子、田所嘉徳、田中和徳、辻清人、中西健治、西銘恒三郎、根本拓、野田聖子、牧島かれん、宮路拓馬

- 【参議院議員(5名)】阿達雅志、梶原大介、上月良祐、福山守、三原じゅん子

18-2. 派閥横断的な構成と「党内融和」のアピール

このリストを見ると、特定の派閥に偏ることなく、旧茂木派、麻生派、旧岸田派、旧二階派、無派閥など、実に多彩な顔ぶれが揃っていることがわかります。これは、小泉氏が派閥の論理を超えて、党内全体から幅広く支持を集めている「党内融和」の象徴であるとアピールする狙いがあったことは明らかです。しかし、その推薦人の一人である牧島氏が引き起こした今回の中傷問題は、その「融和」というメッセージに大きな傷をつける皮肉な結果となりました。

19. 小泉進次郎とジャーナリスト石田健の関係性とは?

今回のステマ騒動を報じた週刊文春の記事では、もう一人、意外な人物の名前が挙げられています。若手ジャーナリスト・コメンテーターとして知られる石田健氏です。記事によると、メディアをシャットアウトして行われたはずの小泉陣営の選対本部発足式に、なぜか石田氏が出席していたとされています。

これに対し、石田氏本人は取材に対し、発足式への出席は認めたものの、それは小泉氏への取材依頼のために同じビルを訪れた際の「ついで」であり、会議に参加したわけではないと説明しています。また、翌日のテレビ番組で小泉氏を持ち上げるような発言をしたことについても、批判的なコメントもしており、ヤラセではないと反論しています。

この一件は、政治家とメディアの距離感の難しさを示す一例と言えるかもしれません。特定の候補者と近すぎる関係は、報道の中立性・公平性に対する疑念を招きかねず、双方にとって慎重な対応が求められます。

20. 小泉進次郎のステマ報道に対するネット上の反応とは?

今回のステマ騒動に対しては、SNSを中心に国民から怒りや失望、そして呆れの声が数多く寄せられています。その声は、単なる感情的な批判に留まらず、日本の政治のあり方そのものを問う鋭い指摘を含んでいます。

20-1. X(旧Twitter)での批判殺到と「総裁選辞退」トレンド入り

報道直後から、X(旧Twitter)では「#小泉進次郎のステマに抗議します」「#総裁選辞退」といったハッシュタグが瞬く間に拡散され、日本のトレンドワードの上位を独占しました。そこに綴られたのは、有権者の生々しい声でした。

- 「国民を裏切る最低な行為。これだけのことをしておいて、恥ずかしくないんですか?」

- 「ステマという不正な手段を使わないと勝てないと、自分で認めているようなもの。情けない」

- 「『国民の声を聞く』と言いながら、やっていることは世論操作。言行不一致も甚だしい」

- 「やらせコメントを認めたくせに、まだ日本の総理大臣になろうとしてるんですか?その神経が信じられない」

- 「結局、応援コメントを捏造するなんて、自分が一番、小泉進次郎という政治家を信用していない証拠じゃないか」

など、陣営の不正な手法はもちろんのこと、それに対する小泉氏の当事者意識の欠如や、リーダーとしての資質を根本から問う厳しいコメントが殺到し、まさに「大炎上」状態となりました。

20-2. 著名人・有識者からの厳しい意見

この問題には、党派や立場を超えて、多くの著名人も声を上げています。

- 小沢一郎氏(立憲民主党・衆院議員): 「今回の総裁選で、ネット上での自作自演・誹謗中傷を指揮したとされる議員は、元デジタル大臣で、現在は自民党ネットメディア局長とのこと。こうなると自民党そのものが選挙で他党に対してこういうことをやっているのではないかという疑念を生む。深刻かつ重大な事案」と、党ぐるみの体質ではないかと厳しく指摘。

- 三崎優太氏(元青汁王子・実業家): 「ニコニコ動画で『やらせコメント』を仕込んでたのが発覚しても総裁選に出続けるのか?こんなの一般企業なら即トップ解任レベルの不祥事です。不正な印象操作で票を集めようとしたのに、平然としてるなんて責任感の欠如どころか舐めすぎだろ」と、民間企業の感覚からその甘さを痛烈に批判。

- – つるの剛士氏(俳優・タレント): 「”偽情報を許さない”SNSを規制する”…とか言ってましたが、ステマ、自演、やらせは偽情報にあたらないのでしょうか」と、自民党が掲げる偽情報対策とのダブルスタンダードを皮肉を込めて指摘。

これらの意見は、この問題が単なる自民党内の出来事ではなく、社会全体で考えるべきテーマであることを示しています。

21. 結論:問われる政治の信頼と透明性、民主主義の根幹

今回の小泉進次郎氏陣営によるステマ指示問題は、単なる一候補の選挙戦略の失敗という次元を遥かに超えて、日本の政治が抱える根深い病理を白日の下に晒しました。その核心を改めて整理し、私たち有権者が何を考えるべきかを示したいと思います。

- 事件の概要: 自民党総裁選の最中、小泉進次郎氏陣営の広報責任者である牧島かれん氏の事務所が、動画サイト「ニコニコ動画」に小泉氏を称賛するコメントを投稿するよう、24パターンもの具体的な例文付きで組織的に指示していました。

- 問題の核心: 最も悪質だったのは、ライバル候補である高市早苗氏を「ビジネスエセ保守」と中傷する内容が含まれていた点です。これは公正であるべき選挙を歪める、極めて悪質なネガティブキャンペーンであり、民主主義への挑戦とも言える行為でした。

- 関係者の対応: 小泉氏は自身の関与を否定しつつ監督責任を認め謝罪。実行役とされた牧島氏は広報班長を辞任しましたが、陣営の組織的関与については曖昧な説明に終始し、国民が納得する説明責任は果たされていません。

- 法的・倫理的問題: 現行の景品表示法違反に直ちに問うことは難しいものの、自民党が定める「総裁公選規程」には明確に抵触する可能性が高いです。しかし、それ以上に、政治家として最も重要な倫理観と信頼を著しく損なう行為であったことが最大の問題です。

- 今後の影響: 小泉氏は総裁選を辞退しない意向を示しましたが、「ステマ候補」という拭い去れないレッテルを貼られ、政治家としてのイメージダウンは避けられません。総裁選の行方は一気に混沌とし、日本の政治全体への不信感を増大させる結果となりました。

SNSが情報伝達の主戦場となった現代において、政治家やその陣営には、かつてないほど高いレベルの透明性と倫理観が求められます。「国民の声」を真摯に聞くのではなく、自分たちに都合の良いように操作しようとする行為は、有権者を愚弄し、民主主義の土台そのものを腐敗させる危険な兆候です。私たち有権者は、この事件を決して一過性のスキャンダルとして終わらせることなく、政治家の言動、そしてその裏にある姿勢を、これまで以上に厳しく監視していく責務があるのではないでしょうか。