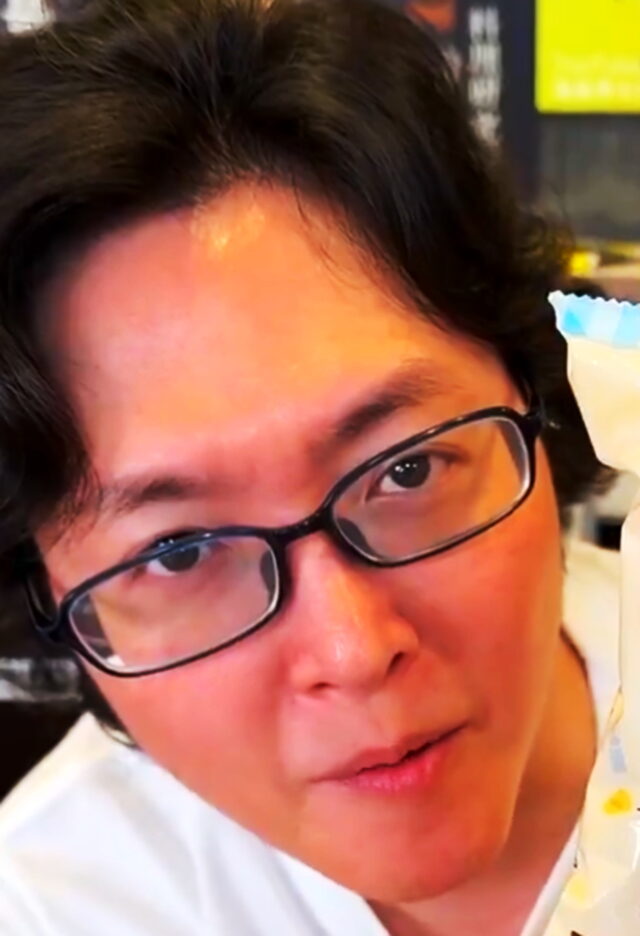

2025年10月4日、日本の政治史に新たな、そして極めて衝撃的な一ページが刻まれました。石破茂首相の後任を選出する自由民主党総裁選挙において、大方のメディア予測を根底から覆し、高市早苗前経済安全保障担当相が新総裁の座に就いたのです。この歴史的な選挙結果は、多くの国民に驚きをもたらしましたが、それと同時に、ある一人のベテランジャーナリストの言動に、かつてないほどの注目が集まることになりました。その人物こそ、テレビの報道番組でお馴染みの政治ジャーナリスト、田崎史郎さんです。

長年にわたり永田町の潮目を読み解き、数々の政局を解説してきた田崎さんは、今回の総裁選において一貫して小泉進次郎氏の優勢を説いていました。しかし、開票の結果、その見立ては無残にも外れることになります。なぜ、政界の機微を知り尽くしたはずの田崎さんの羅針盤は狂ってしまったのでしょうか。そして、次代のリーダーと目された小泉進次郎氏はなぜ敗北し、高市早苗氏はどのようにして劇的な勝利を手繰り寄せることができたのでしょうか。

本記事では、2025年自民党総裁選で起きた地殻変動の真相を、あらゆる角度から徹底的に解き明かしていきます。田崎さんの予想が外れた根本的な理由の深掘りはもちろんのこと、選挙の裏で繰り広げられた壮絶なパワーゲーム、各候補者の戦略の巧拙、そして田崎さん自身のジャーナリストとしての人物像や、この結果を受けた世間のリアルな反応まで、現時点で入手可能な全ての情報を網羅し、多角的に分析・考察します。

- 田崎史郎さんの総裁選予想がなぜ、そしてどのように外れたのか、その核心に迫る3つの決定的理由

- 大本命とされながら涙を飲んだ小泉進次郎さん。その落選の背景にある致命的な要因の全貌

- 高市早苗さんが地滑り的な大逆転勝利を収めることができた、緻密な戦略と3つの勝因

- 田崎さんがテレビ生放送で見せた「謝罪」の一部始終と、その言葉に込められた本当の意味

- 「スシロー」の異名を持つ田崎さんの独特な取材スタイルから、知られざる経歴、家族構成に至るまで、その人物像を完全解剖

この選挙の結末は、単なる一人の専門家の予想の当否というミクロな話に留まりません。それは、現代日本の政治が抱える構造的な問題、永田町の論理と国民感情の乖離、そして情報化社会におけるメディアの役割といった、より大きなテーマを私たちに突きつけています。この記事を最後までお読みいただければ、新聞やテレビの表面的な報道だけでは決して見えてこない、永田町で渦巻くリアルな力学と、この国の未来を左右する人々の声のうねりを、手に取るようにご理解いただけることでしょう。

- 1. 1. 衝撃の結末!田崎史郎氏の総裁選予想はなぜ覆されたのか?

- 2. 2. 【徹底分析】田崎史郎氏の予想が外れた3つの決定的理由とは?

- 3. 3. なぜ本命は敗れた?小泉進次郎氏が総裁の座を逃した致命的な要因

- 4. 4. 大逆転劇の真相!高市早苗氏が勝利を手繰り寄せた3つの勝因

- 5. 5. 「取材が甘かった」田崎史郎氏が番組で見せた謝罪の全容とその真意

- 6. 6. 「スシロー」の異名も…田崎史郎氏の取材スタイルと情報源の正体

- 7. 7. 田崎史郎氏とは一体何者?華麗なる経歴と知られざる学歴プロフを完全網羅

- 8. 8. 謎に包まれたプライベート!田崎史郎氏の結婚相手の妻や子供・孫など家族構成を調査

- 9. 9. なぜ嫌われる?田崎史郎氏に「テレビ出るな」の声が上がる理由と政権との関係

- 10. 10. 賛否両論!田崎史郎氏の“予想ハズレ”に対するネット上のリアルな反応まとめ

- 11. 11. まとめ:田崎氏の予想ハズレが浮き彫りにした日本政治の新たな局面

1. 衝撃の結末!田崎史郎氏の総裁選予想はなぜ覆されたのか?

今回の総裁選は、まさに「予測不能」という言葉がふさわしい展開を辿りました。多くのメディアや政治評論家が、それぞれの情報網を駆使して情勢分析を行っていましたが、その中でも特に大きな影響力を持っていたのが、政治ジャーナリストとして半世紀近いキャリアを誇る田崎史郎さんの解説でした。しかし、厳然たる開票結果は、その緻密なはずの見立てを根底から覆す、驚くべきものとなったのです。

1-1. 一貫していた「小泉優勢」の解説とその影響力

総裁選の火蓋が切られてからというもの、田崎さんは出演する複数のテレビ番組、特にTBS系「ひるおび!」やテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」といった高視聴率番組において、「小泉進次郎氏が優勢である」との見方を一貫して示し続けていました。彼の解説は、単なる憶測ではなく、「複数の議員から得た情報」や「派閥幹部の感触」といった、具体的な取材に基づいていることを強調するものでした。

特に象徴的だったのが、2025年9月30日に放送された「ひるおび!」での発言です。田崎さんは「決選投票にはなります」と前置きした上で、「僕の見立てでは進次郎さんが1位で決選投票進出なら、当選確実だろうと思います。2位になった人が覆す、去年は石破さんと高市さんで石破さんが逆転したが、逆転はないと思う」と、かなり踏み込んだ、断定的な予測を披露しました。この発言は、長年、永田町の権力闘争の裏側をつぶさに見てきた田崎さんならではの自信の表れと受け止められ、多くの視聴者やメディア関係者に「選挙の大勢は決した」という印象を強く植え付けたのです。

田崎さんの言葉が持つ重みは、彼のキャリアそのものに裏打ちされています。時事通信社の記者として田中角栄元首相の番記者を務めて以来、日本の政治の中枢を取材し続けてきた人物の発言だけに、その分析は単なる一コメンテーターの意見を超え、一種の「権威」として扱われる傾向がありました。そのため、彼の「小泉優勢」論は、世の中の空気を形成する上で、決して小さくない役割を果たしていたと言えるでしょう。

1-2. 開票結果と予測の乖離が示したもの

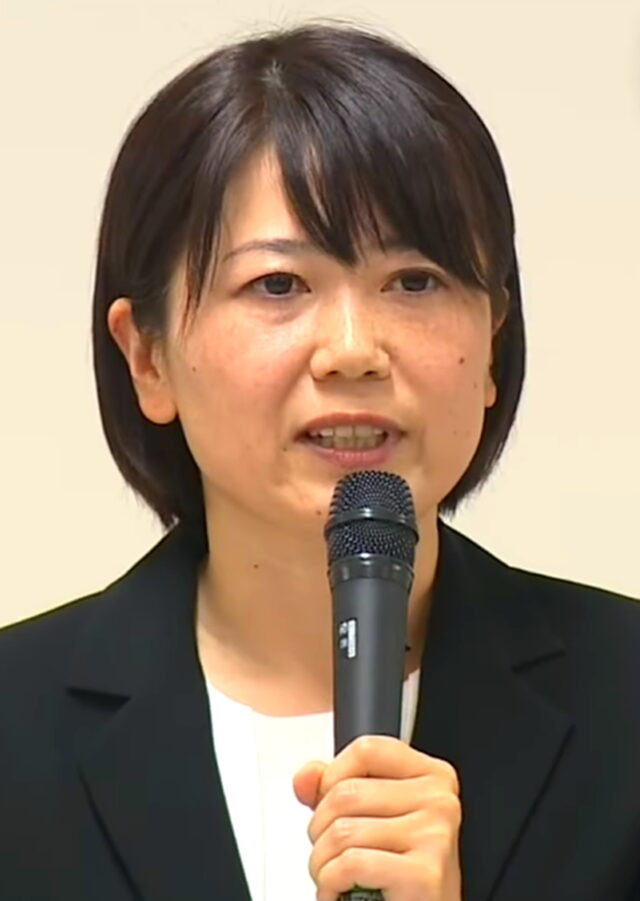

しかし、迎えた2025年10月4日の投開票日。永田町に集まった多くの関係者やメディアが見守る中、発表された開票結果は、田崎さんが描き出したシナリオとは全く異なるものでした。まず、1回目の投票で、高市早苗氏が党員票で小泉氏を大きく上回り、予想外のトップに躍り出ます。この時点で、会場の空気は明らかに一変し、「何かが起きるかもしれない」という緊張感が走り始めました。

そして、高市氏と小泉氏の上位2名による決選投票。最終的に示された数字は、高市氏185票、小泉氏156票。誰もが予想しなかった大逆転劇の末、高市早苗氏の勝利が確定したのです。

| 投票ラウンド | 高市早苗氏 | 小泉進次郎氏 | 勝者 |

|---|---|---|---|

| 1回目投票 (議員票+党員票) | 183票 (議員64+党員119) | 164票 (議員80+党員84) | – (過半数未達) |

| 決選投票 (議員票+都道府県票) | 185票 (議員149+都道府県36) | 156票 (議員145+都道府県11) | 高市早苗氏 |

テレビの生中継でこの歴史的瞬間を見守っていた田崎さんも、厳しい表情で自身の見立てが完全に外れたことを認めざるを得ない状況に追い込まれました。この劇的な結末は、単に一人のジャーナリストの予測が外れたという事実以上に、日本の政治の潮目が、専門家たちの想像を超える速度と規模で変化しているという現実を、鮮烈に映し出すものとなったのです。この瞬間、多くの視聴者の頭には、素朴かつ本質的な疑問が浮かび上がりました。「なぜ、あの田崎さんの予想は外れたのか?」と。

2. 【徹底分析】田崎史郎氏の予想が外れた3つの決定的理由とは?

なぜ、あれほどまでの自信を持って「小泉優勢」を語っていた田崎史郎さんの予想は、現実の前に脆くも崩れ去ってしまったのでしょうか。その背景を深く探ると、従来の永田町の常識や力学だけでは到底測りきれない、いくつかの複合的かつ構造的な要因が浮かび上がってきます。ここでは、彼の予想が外れた決定的な理由を、3つの重要な視点から徹底的に分析していきます。

2-1. 理由①:深刻だった党員票の読み違えという「地殻変動」

田崎氏の予測が外れた最大の、そして最も本質的な理由は、自民党の根幹を支える党員・党友票の動向、その巨大なエネルギーの奔流を完全に見誤っていた点にあると言えるでしょう。1回目の投票結果を詳細に分析すると、その差は誰の目にも明らかでした。

高市氏は、全国の党員・党友から119票もの票を獲得しました。これは、対抗の本命と目された小泉氏の84票を実に35票も上回る、圧倒的な数字です。この結果は、多くの専門家やメディアが「小泉氏は若さや知名度で党員票に強いはずだ」と分析していた従来の常識を、木っ端微塵に打ち砕くものでした。この背景には、石破政権下で明確な保守路線が後退したことへの不満や、経済・安全保障政策においてより強いリーダーシップを求める声が、草の根の党員レベルで想像以上に強く渦巻いていたという現実があります。

田崎さんの取材スタイルは、これまで見てきたように、主に永田町の国会議員や官邸中枢といった「 insiders 」との密な人間関係構築に重きを置いています。そのため、派閥の力学や議員たちの「表向きの空気」を敏感に察知することには長けていたかもしれません。しかし、その手法が、全国各地に散らばる数十万人の一般党員一人ひとりが抱く「熱量」や、メディアには決して現れない「声なき声」を正確に吸い上げる上では、かえって障壁となってしまった可能性があります。今回の党員票の結果は、政治の中枢である永田町の論理と、党を支える地方の党員感情との間に、看過できないほどの大きな「断層」が存在していることを、何よりも雄弁に物語っていました。

2-2. 理由②:キングメーカー・麻生太郎氏の動向の見誤り

決選投票の行方を最終的に決定づけた「Xファクター」は、疑いようもなく、麻生太郎最高顧問が率いる麻生派(志公会)の動向でした。田崎さんも当然、この党内最大派閥のキーマンの動きを最重要の変数として注視していましたが、その最終的な決断のタイミングと、それがもたらす破壊的なインパクトを、完全には読み切れていなかったように見受けられます。

複数の報道を総合すると、麻生氏は投票日直前の10月3日夜から4日の投票開始直前にかけて、派内の情勢を極秘裏に徹底的に精査。その結果、「高市氏に勝ち筋あり」と最終判断を下したとされています。そして、投票先を決めかねていた派内の議員に対し、「党員(票)に合わせるのが筋だ。高市で行くから、他言は無用だ」と、いわば「ラストミニッツ」の号令を発したと言われています。この土壇場での重鎮の決断が、単に麻生派の票を固めただけでなく、他派閥の議員たちの心理にも大きな影響を与え、決選投票での劇的な「高市雪崩」を引き起こす直接的な引き金となったのです。

田崎さんは選挙後の10月6日放送の「モーニングショー」で、麻生氏が小泉氏を支援しなかった理由として、小泉陣営を揺るがしたステマ問題への不信感や、党員票が思ったほど伸びなかったことへの失望感を挙げて推察していました。それは的確な分析の一部ではあったでしょう。しかし、麻生氏が単に小泉氏を見限るという消極的な判断に留まらず、最終的に高市氏を勝たせるために積極的に動くという、よりダイナミックなアクションに出ることまでは、彼の予測の範囲を超えていたのではないでしょうか。この百戦錬磨のキングメーカーの最終決断の見誤りが、田崎さんの予測を覆す、もう一つの大きな要因となったことは間違いありません。

2-3. 理由③:決選投票での「高市雪崩」という政治力学の予測失敗

田崎さんは、自身の経験則から「決選投票での逆転は考えにくい」と繰り返し解説していましたが、現実には、彼の予測を嘲笑うかのような大規模な地滑り的逆転劇が発生しました。その実態は、議員票の動きを詳細に比較することで、より鮮明になります。

1回目の投票において、議員票では「小泉氏80票 vs 高市氏64票」と、小泉氏が16票の明確なリードを奪っていました。この時点では、田崎さんの予測通り、小泉氏が優位に立っているように見えました。しかし、決選投票ではその構図が完全に逆転します。「高市氏149票 vs 小泉氏145票」と、高市氏が4票差で上回ったのです。驚くべきは、その票の上積み数です。高市氏は1回目から実に85票もの議員票を上積みしたのに対し、小泉氏の上積みは65票に留まりました。この差こそが、勝敗を分けたのです。

この「高市雪崩」は、1回目の投票で3位以下だった林芳正氏、茂木敏充氏、小林鷹之氏の陣営に投じられた票の多くが、決選で高市氏に流れたことを意味します。その背景には、「党員投票でトップだった候補者を支持するのが本筋だ」という大義名分、キングメーカー麻生氏の号令による影響、そして「勝馬に乗る」ことで新政権での処遇を有利にしたいという、極めて人間的な議員心理が複雑に絡み合っていたと考えられます。田崎さんの「決選での逆転はない」という見立ては、過去の数多くの総裁選のデータに基づいた、一見すると合理的な予測でした。しかし、今回の選挙が内包していた特有のダイナミズム、すなわち「反石破・保守回帰」というマグマのようなエネルギーと、終盤にかけて刻一刻と変化する永田町の空気の潮目を、残念ながら捉えきれなかったと言わざるを得ないでしょう。

3. なぜ本命は敗れた?小泉進次郎氏が総裁の座を逃した致命的な要因

一時は次期総理の座に最も近い男と目され、メディアの寵児でもあった小泉進次郎氏は、なぜこの絶好の機会を逃してしまったのでしょうか。その敗因を深く探ると、単なる運不運ではなく、選挙戦略の根本的なミスや、選挙期間中に次々と噴出した不祥事など、敗れるべくして敗れたと言える、いくつかの致命的な要因の存在が浮かび上がってきます。

3-1. 要因①:クリーンなイメージを根底から覆したステルスマーケティング(ステマ)問題

選挙戦全体の流れを決定的に変え、小泉陣営に深刻なダメージを与えたのが、2025年9月24日に週刊文春によってスクープされた「ステマ指示問題」でした。この報道は、小泉陣営の中核を担う広報班長、牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者に対して、インターネット番組「ニコニコ動画」の配信中に、小泉氏を不自然に称賛するコメントを組織的に投稿するよう、具体的な文例まで添えて指示していたという衝撃的な内容でした。

この問題が極めて深刻だったのは、その指示内容の悪質さです。メールに記載されていたとされるコメントの参考例には、「総裁まちがいなし」や「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」といった単純な応援メッセージに混じって、「ビジネスエセ保守に負けるな」という、明らかにライバルである高市氏を誹謗中傷するような、極めて攻撃的な表現が含まれていました。この事実は、小泉氏がこれまで築き上げてきた「クリーン」「公正」「新しい世代のリーダー」というパブリックイメージを根底から覆し、国民や党員に「目的のためには手段を選ばない、旧来型の政治と何ら変わりないではないか」という強い不信感を植え付ける結果となってしまったのです。

小泉氏自身はすぐさま事実関係を認め、国民に対して謝罪し、牧島氏は広報班長の職を辞任する事態となりました。しかし、一度失われた信頼を取り戻すことは容易ではありませんでした。SNS上では「#総裁選辞退」というハッシュタグがトレンド入りし、彼のInstagramアカウントには批判的なコメントが殺到。この一件は、彼に投票を考えていた無党派層や浮動票層の支持離れを加速させただけでなく、党内の良識派議員や地方の党員にも、「このような陣営のトップを総裁にいただくわけにはいかない」という疑念を抱かせるには十分すぎるほどのインパクトがありました。

3-2. 要因②:「改革派」の鋭さを失った戦略ミスとメッセージの不在

かつての小泉進次郎氏の最大の魅力は、タブーを恐れずに党内の既得権益にも切り込む「改革派」としての鋭さにありました。農業改革や厚生労働省の再編など、党内で賛否が大きく分かれるテーマにも臆することなく持論を展開する姿は、多くの国民に期待を抱かせました。しかし、今回の総裁選において、その姿は完全に影を潜めてしまいました。

石破政権打倒後の党内融和を最優先するあまり、彼は「慎重居士」と揶揄されるほど、極めて安全運転な選挙戦に徹したのです。本来の「進次郎らしさ」とも言える歯切れの良いメッセージは封印され、どの派閥にも配慮したかのような、当たり障りのない総花的な発言に終始しました。その結果、有権者や党員に「結局、この人は総理になって何がしたいのかが全く伝わってこない」「以前のような刷新感が完全に薄れてしまった」という失望感を与えてしまいました。ベテランジャーナリストの田崎さんですら、「『#変われ自民党』というスローガンだったが、何か変わるような話はありましたかね?」と番組で疑問を呈したほど、その戦略ミスは誰の目にも明らかでした。

結果として、明確な国家観や政策の対立軸を打ち出すことができず、一貫してブレないメッセージを発信し続けた高市氏の前に、完全に埋没してしまう形となったのです。改革を期待していた若手や中堅層の支持を固めきれず、かといって保守層の心に響く言葉を持っているわけでもない。このような、どっちつかずの中途半端な立ち位置に自らを追い込んでしまったことが、票が伸び悩んだ最大の要因の一つと言えるでしょう。

3-3. 要因③:リーダーシップに疑問符をつけた足元の揺らぎ

ステマ問題で陣営の体質が問われる中、さらに追い打ちをかけるように噴出したのが、足元の組織固めの甘さを露呈する問題でした。週刊文春は9月30日、小泉氏が会長という最高責任者を務める自民党神奈川県連において、彼の側近とされる議員が、主に高市派を支持すると見られていた党員826人を組織的に離党させていた疑いがあると報じました。この報道は、自らの牙城であるはずの地元組織ですら完全に掌握できていないという、リーダーシップの欠如を強く印象づけるものとなりました。

政治家にとって、地元組織の求心力は活動の生命線です。その足元が揺らいでいるという報道は、党内力学に敏感な国会議員たちに「彼に党全体をまとめる力があるのだろうか」という深刻な疑念を抱かせました。選挙戦の最終盤で、ステマ問題に加えてこうしたネガティブな情報が次々と噴出したことが、最後まで小泉氏の足を引っ張り続け、浮動票や他陣営からの支持の広がりを阻む、見えない壁となって立ちはだかったのです。

4. 大逆転劇の真相!高市早苗氏が勝利を手繰り寄せた3つの勝因

一方で、挑戦者と見られていた高市早苗氏は、どのようにしてこの歴史的な大逆転劇を成し遂げることができたのでしょうか。その勝利は決して偶然の産物ではありませんでした。そこには、時代の風を的確に捉え、自らの強みを最大限に活かした、周到かつ大胆な戦略の存在がありました。

4-1. 勝因①:保守層の心を鷲掴みにした党員票での地滑り的圧勝

高市氏の勝利の全ての始まり、そして最大の原動力となったのは、全国の党員・党友からの熱狂的な支持を背景にした、党員票での地滑り的な圧勝でした。1回目の投票で、彼女は党員票全体の約4割にも相当する119票という驚異的な数字を叩き出しました。これは、彼女が掲げたメッセージが、自民党の岩盤支持層である草の根の保守層の心にいかに強く、深く響いたかを何よりも雄弁に物語っています。

彼女は選挙戦を通じて、「財政出動による経済成長(積極財政)」「サプライチェーンの強靭化や技術流出防止(経済安全保障の強化)」「憲法改正による国防力の増強」といった、明確で一貫した保守的な政策ビジョンを訴え続けました。これらの主張は、近年のリベラルな風潮や、石破政権下での穏健路線に物足りなさや危機感を覚えていた党員たちの琴線に、ダイレクトに触れたのです。特に、旧安倍派系の党員を中心に、「安倍元総理の遺志を継ぐのは彼女しかいない」という強い思いが、大きな支持のうねりを生み出しました。

この党員票での圧勝は、単に票数で大きなアドバンテージを得たという戦術的な意味に留まりません。それは、「党員の総意は高市氏にあり」という、国会議員たちが決して無視できない強力な「民意」を突きつけるという、極めて戦略的な効果をもたらしました。これが後の決選投票において、日和見的な議員たちの背中を押し、「高市雪崩」を誘発する、最も重要な布石となったのです。

4-2. 勝因②:キングメーカー麻生太郎氏の全面支援という「最終兵器」

もし党員票の勢いだけだったならば、議員票で上回る小泉氏の壁を打ち破ることはできなかったかもしれません。高市氏の勝利を最終的に確定的なものにした「決定打」、それは決選投票における党内最大の実力者、麻生太郎最高顧問による全面支援という、いわば「最終兵器」の投入でした。2024年の総裁選でも高市氏を支援しながら、決選投票で石破氏に敗北を喫した麻生氏にとって、今回の選挙はまさに一年越しのリベンジを果たすための絶好の舞台でした。

党内唯一の派閥として強固な結束力を誇る麻生派(志公会)のトップが、「高市で行く」と明確な号令をかけたことの政治的インパクトは絶大でした。これにより、約43人とされる派内の票がほぼ高市氏に固まっただけでなく、投票先に迷っていた他派閥の議員や無派閥の議員に対して、「もはや勝負は決した」「勝ち馬に乗るならこちらだ」という、抗いがたい強力なメッセージを送ることになりました。永田町の権力闘争の機微を知り尽くした百戦錬磨の重鎮が、最も効果的なタイミングで的確な判断を下したことが、選挙戦の流れを完全に引き寄せ、勝利を決定づけたと言えるでしょう。

4-3. 勝因③:「不屈のリベンジ」の物語性とブレない姿勢がもたらした信頼感

前年の総裁選で、1回目の投票でトップに立ちながらも決選投票で石破氏に逆転負けを喫した高市氏にとって、今回の選挙は「不屈のリベンジ」という、有権者の心に訴えかける非常に分かりやすい物語性がありました。一度は敗れ、非主流派として苦しい立場に置かれながらも、決して自らの信念を曲げることなく再挑戦するその姿は、多くの支持者の共感を呼び、選挙戦全体の熱量を高める大きな一因となりました。

また、対立候補である小泉氏が、党内融和を意識するあまり安全運転に終始し、メッセージが曖昧になったのとは極めて対照的に、高市氏は選挙戦の最初から最後まで、経済政策から安全保障、国家観に至るまで、一貫して明確なビジョンを提示し続けました。その一切ブレない姿勢が、「この人ならば、困難な課題が山積する日本のかじ取りを任せられるかもしれない」という、ある種の信頼感を醸成することに成功したのです。特に、国の将来に対して強い危機感を抱き、強いリーダーシップを求める層からの強固な支持を獲得したことが、彼女の勝利の盤石な基盤を築き上げました。

5. 「取材が甘かった」田崎史郎氏が番組で見せた謝罪の全容とその真意

日本の政治史に残る大波乱となった総裁選から一夜が明けた、2025年10月6日の朝。テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演した田崎史郎さんは、番組の冒頭、自らの見通しが大きく誤っていたことを率直に認め、視聴者に対して謝罪の言葉を述べました。その一連の言動からは、半世紀近くにわたり政治の最前線を取材してきたベテランジャーナリストとしての、複雑な矜持と深い苦悩がにじみ出ていました。

5-1. 番組冒頭での異例かつ真摯な謝罪

番組が始まり、司会を務める羽鳥慎一アナウンサーから総裁選の劇的な結果について見解を求められた田崎さんは、まず険しい表情で口を開きました。そして、一言目に発したのは、解説や分析ではなく、「まず、おわびします」という、あまりにもストレートな謝罪の言葉でした。彼はそう言うと、カメラに向かって深々と頭を下げたのです。

続けて、「自分は、(小泉)進次郎さんが勝つだろうという前提で話をしてきてしまいました。私の取材では、そういう感触だったんですけど、結果として、自分の取材が甘かったですね」と、予想が外れた原因が自身の取材不足にあったことを、極めて率直に認めました。テレビの生放送、しかも高視聴率番組の冒頭で、これほど明確に自らの非を認めるコメンテーターの姿は、極めて異例と言えるでしょう。

この真摯な態度に対し、羽鳥アナが「いや、でも田崎さん、取材をしていればしている人ほど、みんな小泉さんだって言っていましたよ」と、気遣うようにフォローの言葉をかけました。しかし、田崎さんはその慰めを穏やかに、しかし毅然として遮ります。「いえ、それは、なぐさめにはならないんで。間違ったことは間違ったこととして、本当に申し訳なかったです」と、彼は繰り返し謝罪の言葉を口にしたのです。このやり取りからは、単なるポーズではなく、視聴者に対して誤った見通しを伝えてしまったことへの、彼のプロフェッショナルとしての強い責任感がうかがえました。

5-2. 謝罪の言葉に込められたジャーナリストとしての葛藤

田崎さんのこの謝罪は、単に「予想クイズに外れました」というレベルの、形式的なお詫びではなかったように思われます。その言葉の奥には、長年、政治ジャーナリズムの第一線に身を置いてきた人間としての、深い葛藤と自省の念が込められていたのではないでしょうか。

特に、彼が何度も口にした「自分の取材が甘かった」というフレーズは、非常に示唆に富んでいます。これは、具体的にどの取材が足りなかったのか、という問いを内包しています。永田町の有力議員たちの声、派閥幹部たちの腹の内、官邸中枢の意向――彼がこれまで最も得意としてきたはずの、そうしたインサイダー情報へのアクセスだけでは、もはや政治の大きなうねりを正確に捉えきれなくなっている。その厳しい現実を、今回の選挙を通じて、彼自身が誰よりも痛感したということの表れだったのかもしれません。

党員の声、世論の大きな流れ、SNSで増幅される国民感情。そうした、従来の永田町的取材手法では掬い取ることが難しい要素が、時に政局を根底から揺るがしてしまう。今回の衝撃的な結果は、田崎さん自身のジャーナリズムのあり方そのものが、時代の変化によって大きな挑戦を突きつけられているという事実を、白日の下に晒したのです。彼の謝罪は、変わりゆく政治とメディアの関係性の中で、一人のベテランジャーナリストが抱える苦悩の吐露でもあったのです。

6. 「スシロー」の異名も…田崎史郎氏の取材スタイルと情報源の正体

今回の総裁選をきっかけに、改めてその存在に大きな注目が集まった田崎史郎さんですが、彼は一体どのようなジャーナリストなのでしょうか。彼の評価を大きく左右しているのが、その極めて独特な取材スタイルです。それは時に、他の追随を許さないインサイド情報を生み出す源泉となり、また時には、厳しい批判の的となってきました。

6-1. 権力者との会食を重視する伝統的・密着型取材

田崎さんの取材手法の最大の根幹をなすのが、政治家、特に時の権力者と極めて密接な人間関係を構築することです。これは、彼が時事通信社の若手政治部記者としてキャリアをスタートさせた時代から、一貫して変わらないスタイルです。彼は、公式な記者会見や囲み取材といった場だけでなく、料亭やレストランでの会食、ゴルフといったプライベートな付き合いの場を極めて重視します。そうした場で相手の懐に深く飛び込み、信頼関係を築くことで、メディアの前では決して語られることのない本音や、水面下で進む政局の裏側に関するインサイド情報を引き出すのです。

この手法が特に顕著だったのが、安倍晋三元首相との関係です。二人は頻繁に会食の席を共にしていたことが知られており、その親密すぎる関係性から、インターネット上では、大手回転寿司チェーンの名前と彼の名前をかけて「スシロー」と揶揄されることも少なくありません。しかし、本人はそうした批判を意に介する様子はなく、「政権べったりと批判されても悪いとは思わない」「総理大臣が何を考えているのか、その本音を知ることは、国民にとって重要な情報だ」と公言しています。権力の中枢に深く食い込み、その内部情報にアクセスすることこそが、政治ジャーナリストの最も重要な使命であるという、強い信念を持っているのです。これは、かつての田中角栄全盛時代の番記者制度に象徴されるような、日本の伝統的な政治ジャーナリズムのあり方を、現代においても頑なに守り続けている姿とも言えるでしょう。

6-2. 「政権の代弁者」という批判とジャーナリストとしての矜持

しかし、言うまでもなく、この権力との近すぎる距離を保つ取材スタイルは、「権力と癒着しているのではないか」「客観性を欠いた、単なる政権の代弁者に過ぎない」といった、極めて厳しい批判を招く最大の原因にもなっています。実際に、彼のテレビでの解説は、政権にとって不都合なスキャンダルや政策の失敗が起きた際に、政府の立場を代弁、あるいは擁護するかのような論調に偏りがちだと感じる視聴者が少なくないのは事実です。これが、彼に対するパブリックイメージを「御用ジャーナリスト」という方向へと決定づけています。

一方で、田崎さん自身は、そうした批判に対して、独自のジャーナリズム観をもって反論しています。彼は過去のインタビューで、「たとえ今、権力者にうまく利用されていると感じたとしても、取材した事実はすべて頭の中に蓄積している。『いずれ書くぞ』という思いで常に接している。それがジャーナリストとしての最後の良心であり、プライドだ」という趣旨の発言をしています。つまり、今は権力者の考えを伝えることに徹していても、歴史的な評価が定まる時が来れば、全ての真相を明らかにする、という気概を持っているというのです。この権力との絶妙な距離感をめぐる評価の対立、そして彼自身の内なる矜持こそが、田崎史郎というジャーナリストの複雑さと多面性を形作っていると言えるでしょう。

7. 田崎史郎氏とは一体何者?華麗なる経歴と知られざる学歴プロフを完全網羅

今や日本の政治解説の第一人者として、その顔と名前を知らない人はいないほどの存在となった田崎史郎さん。彼の発言は常に注目を集め、時に大きな議論を巻き起こします。その長きにわたるキャリアは、まさに戦後日本の政治史そのものと共に歩んできたと言っても過言ではありません。彼の人物像を深く理解するために、その華麗かつユニークな経歴を詳しく見ていきましょう。

7-1. 田崎史郎氏の基本プロフィール

| 氏名 | 田﨑 史郎(たざき しろう) |

| 生年月日 | 1950年6月22日 |

| 年齢 | 75歳(2025年10月時点) |

| 出身地 | 福井県坂井郡三国町(現在の坂井市) |

| 現住所 | 埼玉県坂戸市 |

| 最終学歴 | 中央大学法学部 法律学科 卒業(1973年) |

| 現職 | 政治ジャーナリスト、駿河台大学客員教授 |

7-2. 学歴:トップ進学校から法学部へ、そして意外な逮捕歴

田崎さんの知性の基盤は、その輝かしい学歴にあります。出身高校は、福井県内でトップクラスの進学校として名高い福井県立藤島高等学校です。多くの優れた人材を輩出しているこの高校で、彼は多感な青春時代を過ごしました。その後、法律家を志し、名門・中央大学法学部に進学します。当時は学生運動が最も激しかった時代。田崎さんもその時代の空気に影響を受けた一人でした。大学在学中には、新東京国際空港(現・成田国際空港)の建設に反対する三里塚闘争に参加し、凶器準備集合罪で逮捕され、13日間拘留されたという、現在の穏やかな姿からは想像もつかないような、極めて意外な過去を持っています。この経験が、結果的に彼の法律家への道を断念させ、ジャーナリズムの世界へと向かわせる一つの大きな転機になったとも言われています。

7-3. 職歴:時事通信社で政治部のエースへ、そしてフリーランスへの道

1973年に大学を卒業した田崎さんは、大手通信社である時事通信社に入社します。しかし、そのキャリアのスタートは決して順風満帆ではありませんでした。入社2年目には、労働組合活動を理由とした不当な地方支局への異動に反発し、会社を提訴するという異例の行動に出ます。最終的には会社と和解し、政治部への異動を勝ち取るという、若き日からその反骨精神と意志の強さを示していました。

1979年に念願の政治部に配属されると、その才能を一気に開花させます。大平正芳首相の番記者を皮切りに、政治記者としてのキャリアを本格的にスタート。彼のジャーナリストとしての礎が築かれたのが、1982年から約3年間にわたって担当した、田中角栄元首相が率いる田中派(木曜クラブ)の取材でした。ロッキード事件後も絶大な影響力を誇った田中派の内部で、金権政治の裏側から、ドロドロとした派閥力学の機微まで、政治の光と影をその肌で感じながら、取材経験を重ねていったのです。

その後は、政治部次長、解説委員長、特別解説委員といった要職を歴任し、名実ともに時事通信社の「政治のエース」として、長きにわたり日本の政治報道をリードしてきました。そして2018年、45年間にわたって勤めた時事通信社を退社。以降はフリーランスの政治ジャーナリストとして、特定の組織に縛られない、より自由な立場で活動を開始します。現在は、テレビのコメンテーターとしての活動を中心に、講演や執筆など、幅広くその知見を社会に発信し続けています。その豊富な経験と、政界中枢にまで張り巡らされた独自の人脈に裏打ちされた解説は、良くも悪くも、現代日本の政治報道において欠くことのできない大きな影響力を持ち続けているのです。

8. 謎に包まれたプライベート!田崎史郎氏の結婚相手の妻や子供・孫など家族構成を調査

公の場では常に厳しい表情で、日本の政治を鋭く論じる田崎史郎さんですが、ひとたびカメラの前を離れた彼のプライベートな姿は、厚いベールに包まれており、あまり知られていません。しかし、公表されている数少ない情報や、過去の発言の断片を丁寧に拾い集めていくと、仕事場とはまた違う、彼の意外な一面が垣間見えてきます。

8-1. 結婚相手の聡明な妻とのエピソード

田崎さんは結婚されており、長年連れ添った奥様がいらっしゃいます。一部の報道やインタビュー記事によると、奥様の名前は眞由美(まゆみ)さんといい、田崎さんと同じ福井県の出身であるという情報がありますが、確定的なものではありません。非常に興味深いのは、2024年に配信された番組関連の記事の中で、田崎さん自身が「弁護士の妻」という表現に自ら触れたことがある点です。これが事実であれば、彼の公私にわたるパートナーが、法曹界に身を置く極めて聡明な女性であることがうかがえます。

また、田崎さんは自身のファッションにも気を配っているようですが、その日に着用するネクタイは、毎朝奥様に選んでもらっているという微笑ましいエピソードも伝えられています。長年の政治記者生活で培われた厳しい勝負師の顔の裏で、家庭では奥様の意見を尊重する、良き夫としての一面も持っているようです。多忙を極める仕事の合間を縫って、夫婦でよく旅行に出かけるなど、その仲は非常に良好であると伝えられています。

8-2. 子供や孫の存在について本人が語ったこと

田崎さんに子供がいることは、ほぼ間違いないとされていますが、その人数や性別、現在の職業といった詳細な情報は、プライバシー保護の観点から一切公にされていません。おそらく、著名な政治ジャーナリストである父親を持つことで、家族が余計な注目を浴びることを避けるための配慮なのでしょう。

一方で、孫の存在については、過去に田崎さん自身の口から語られたことがあります。2023年に放送された「モーニングショー」の中で、当時の給与明細のデジタル化に関する話題に触れた際、彼は「実は、今春に社会人になった孫娘がいるんですが、その子の給与明細を見せてもらったんですよ」と発言しています。この一言から、彼に少なくとも社会人のお孫さんがいること、そして孫の初任給を気にかける、ごく普通の優しいおじいちゃんとしての一面を持っていることが分かります。日本の政治という大きなテーマを扱う厳しい論客の顔とはまた別に、家庭では家族の成長を温かく見守る、ごくありふれた幸せを大切にしているのかもしれませんね。

9. なぜ嫌われる?田崎史郎氏に「テレビ出るな」の声が上がる理由と政権との関係

豊富な知識と半世紀近いキャリアに裏打ちされた解説は、多くの視聴者にとって政局を理解する上での一つの指標となっています。しかしその一方で、田崎史郎さんには「偏っている」「もうテレビに出るな」といった、極めて厳しい批判の声が常に付きまといます。なぜ彼は、一部の視聴者からこれほどまでに強い反発を買ってしまうのでしょうか。その理由を、彼の言動やメディアの構造から深掘りしていきます。

9-1. 理由①:客観性を問われる著しく政権に寄り添う解説姿勢

彼が批判される最大の理由は、その極端に政権寄りと受け取られがちな解説姿勢にあることは間違いないでしょう。特に、長期にわたった安倍政権時代には、森友・加計学園問題や「桜を見る会」問題など、政権にとって極めて不都合な疑惑が次々と浮上しましたが、そうした場面で田崎さんの解説は、常に政府の立場を代弁、あるいは擁護するかのような論調に終始することが多く見られました。これは多くの視聴者に、「彼は中立・公正であるべきジャーナリストではなく、単なる政権の御用学者、あるいはスポークスマンではないか」という強い不信感を抱かせる結果となりました。

例えば、過去には新型コロナウイルスの感染拡大初期に、日本の検査体制について実態とは異なる楽観的な解説を展開し、後に番組内で訂正を余儀なくされる場面もありました。また、政治家の多人数での会食が問題視された際には、「政治家は会食が仕事みたいなもの」と擁護し、国民感情との大きなズレを露呈して大炎上したこともあります。こうした言動の積み重ねが、「権力の監視」というジャーナリズムの本来あるべき姿からかけ離れていると感じる人々からの、根強い反発を招いているのです。

9-2. 理由②:「モーニングショー」における玉川徹氏との鮮明な対立構造

田崎さんの評価に大きな影響を与えているもう一つの要因が、彼が長年レギュラーコメンテーターとして出演しているテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」における、社員コメンテーターである玉川徹氏との鮮明な対立構造です。ご存知の通り、玉川氏は政権に対して極めて批判的なスタンスを取ることが多く、番組内では、田崎さんの政権擁護的な解説に対して、真正面から鋭く切り込み、二人の間で激しい論戦が繰り広げられることが少なくありません。

この対立構造は、番組の緊張感を高め、視聴者の注目を集める「名物」ともなっていますが、同時に視聴者の間でも支持が真っ二つに分かれる原因となっています。玉川氏の意見に賛同する視聴者から見れば、田崎さんは「論破されるべき既得権益の代弁者」として映り、格好の批判の対象になりやすいのです。この分かりやすい「リベラル vs 保守」「批判 vs 擁護」という対立の構図が、田崎さん個人へのネガティブなイメージを、実際の彼の意図以上に増幅させてしまっている側面は否定できません。

9-3. 理由③:嫌われるほど注目されるというメディアの構造的問題

これだけ多くの批判を受けながらも、なぜテレビ局は田崎さんを起用し続けるのでしょうか。そこには、「悪名は無名に勝る」ということわざに象徴される、現代のテレビ業界が抱える構造的な事情が透けて見えます。極論すれば、田崎さんが出演し、物議を醸すような発言をすれば、その発言はすぐにインターネットニュースとして拡散され、SNSでは賛否両論の大きな議論が巻き起こります。つまり、彼は良くも悪くも「数字(視聴率やPV)を持っている」極めてコストパフォーマンスの高いコンテンツなのです。

また、彼の存在が、政権に不満を持つ視聴者の「ガス抜き」の役割を果たしているという、よりシニカルな見方も存在します。番組内で田崎さんを批判し、論破することで、視聴者は日頃の政治への不満や怒りの溜飲を下げることができる。メディアは、そうした大衆の心理をも巧みに計算に入れた上で、あえて彼を「ヒール(悪役)」として起用し続けているのかもしれません。田崎史郎という一人のジャーナリストをめぐる現象は、現代日本のメディアと大衆の関係性を映し出す、非常に興味深いケーススタディと言えるでしょう。

10. 賛否両論!田崎史郎氏の“予想ハズレ”に対するネット上のリアルな反応まとめ

田崎史郎さんの総裁選予想が大きく外れたこと、そしてそれを受けて彼がテレビ番組で見せた真摯な謝罪に対し、ソーシャルメディアを中心とするインターネット上では、瞬く間に膨大な数の意見が飛び交いました。その反応は、まさに賛否両論。普段から彼に向けられている毀誉褒貶が、この一件を触媒として一気に噴出したかのような様相を呈しました。ここでは、それらのリアルな声をいくつかのカテゴリーに分けて分析します。

10-1. 予想の失敗を厳しく問う批判的・揶揄する声

まず、最も多く見られたのは、やはり彼の専門家としての資質を問う、極めて厳しい意見や、これまでの言動を絡めた揶揄する声でした。これらの意見の根底には、「政権と一体化しすぎた結果、客観的な分析能力を失ったのではないか」という根強い不信感があります。

- 「田崎史郎の予想が外れるのは、もはや風物詩。驚きも何もない」

- 「『取材が甘かった』のではなく、『願望を語っていた』だけでしょう。官邸の話を鵜呑みにして、それを解説と称していただけでは?」

- 「あれだけ自信満々に語っていたのだから、専門家として責任を取って、しばらくテレビ出演は自粛すべきだ」

- 「スシロー、ついに永田町の空気すら読めなくなったのか。権力者に近いだけでは、もう政治は見えないという証明だ」

このように、単に予想が外れたという事実だけでなく、彼のジャーナリストとしてのスタンスそのものを根本から問うような、辛辣なコメントが数多く投稿され、多くの「いいね」やリツイートを集めていました。

10-2. 人間味を評価する同情的・擁護的な声

その一方で、今回の総裁選がいかに予測困難であったかを指摘し、田崎さんの立場に理解を示す同情的な見方や、彼の人間的な側面に言及する声も、決して少なくはありませんでした。特に、潔く自らの非を認めた謝罪の姿勢を評価する意見が目立ちました。

- 「今回の総裁選の結果を正確に予測できた専門家なんて、ほとんどいなかった。田崎さん一人を袋叩きにするのは、あまりにも酷だ」

- 「結果が出てすぐに、生放送で素直に『おわびします』と言えるのは、逆に立派だと思う。間違いを認めない評論家よりよっぽど誠実だ」

- 「麻生さんの土壇場での決断なんて、インサイダー中のインサイダーでなければ絶対に読めるわけがない。これは事故のようなものだ」

- 「党員票の動きなんて、どんなに優れたジャーナリストでも、その全てを正確に把握するのは不可能に近い。結果論で批判するのは簡単すぎる」

これらの意見は、田崎さん個人への好悪は別として、今回の選挙の特異性を冷静に分析した上での、客観的な評価と言えるかもしれません。

10-3. 選挙結果が示す大きな文脈を論じる声

さらに、田崎さん個人への評価というミクロな視点を超えて、今回の選挙結果が示すより大きな文脈、すなわち日本の政治や社会の変化について論じる意見も活発に交わされました。ネット上では「#自民党終わり」や「#初の女性総理」といったハッシュタグがトレンド入りし、高市新総裁の誕生がもたらすであろう今後の日本政治への期待と不安が入り混じった、極めて多様な議論が巻き起こりました。

こうした大きな議論の中で、田崎さんの「予想ハズレ」は、単なるゴシップとして消費されるだけでなく、「永田町の常識がいかに国民感情と乖離しているかを示す象徴的な出来事」として捉えられ、日本の民主主義のあり方を考える上での重要な論点の一つとして機能したのです。

11. まとめ:田崎氏の予想ハズレが浮き彫りにした日本政治の新たな局面

2025年の自民党総裁選は、一人のベテラン政治ジャーナリストの予測を鮮やかに覆す、まさに歴史的な大逆転劇となりました。今回の極めて示唆に富んだ出来事を振り返り、その本質的な意味と、それが今後の日本社会に投げかける課題について、最後に総括します。

- 田崎史郎氏の予想が外れた根源的理由:彼の失敗の根源には、「党員票」に象徴される草の根の保守層の巨大なエネルギーを完全に見誤ったという、致命的な分析ミスがありました。永田町のインサイダー情報に依存する伝統的な取材手法の限界が露呈し、キングメーカー麻生太郎氏の最終決断や、決選投票での劇的な「高市雪崩」といった政治力学のダイナミズムを読み切れませんでした。

- 小泉進次郎氏が敗北した必然:彼の落選は、選挙期間中に致命的なダメージとなった「ステマ問題」による深刻なイメージダウンが最大の要因です。それに加え、「改革派」の鋭さを失い、メッセージが曖昧になった安全運転戦略の完全な裏目が、自滅的な結果を招いたと言えます。

- 高市早苗氏が勝利を掴んだ方程式:彼女の勝利は、保守層の熱狂的な支持を背景にした「党員票での圧勝」が全ての起点でした。そこに、キングメーカー麻生太郎氏の全面支援という「政治的決定打」が加わり、さらに「不屈のリベンジ」という物語性が追い風となって、奇跡的な大逆転勝利の方程式が完成したのです。

- 田崎氏の謝罪が示したジャーナリズムの課題:番組冒頭での率直な謝罪は、彼のプロとしての矜持を示すものでした。しかし同時に、この一件は、権力との距離感、そして多様化・複雑化する世論をいかにして正確に捉えるかという、現代の政治ジャーナリズムが抱える根源的な課題を、改めて浮き彫りにしました。

今回の総裁選は、単なる自民党内の権力闘争という枠組みを遥かに超えて、日本の政治が新たな局面に突入したことを告げる号砲だったのかもしれません。永田町の論理や派閥の力学といった旧来の常識が、時に国民や党員の直接的な感情の奔流によって、いとも簡単に覆されてしまう。そして、その地殻変動を、長年政治を見続けてきた専門家でさえ正確に予測することが困難になっている。田崎史郎さんの「予想ハズレ」は、そうした予測不能な時代に私たちが生きているという事実を、何よりも雄弁に物語る、象徴的な出来事だったと言えるでしょう。この選挙がもたらした変化を、私たちはこれから固唾をのんで見守っていくことになります。