2025年9月、日本の政治が新たなリーダーを選出する自民党総裁選挙の熱気に包まれる中、永田町に激震が走りました。次期総理の最有力候補と目されていた小泉進次郎農林水産大臣の盤石と思われた地盤、神奈川県で、前代未聞の疑惑が噴出したのです。その内容は、実に826名もの自民党員が、自らのあずかり知らぬところで党を「離党した」ことにされていたという、にわかには信じがたいものでした。

この衝撃的なスクープを世に放ったのは、調査報道で知られる週刊文春です。報道によれば、この不可解な大量離党の裏には、小泉進次郎氏の「側近」と称される神奈川県議会議員・土井隆典氏の存在が浮かび上がります。そして、この巨大な疑惑に光を当て、実名での告発に踏み切ったのが、元衆議院議員の中山展宏氏でした。総裁選という、一票の重みが極限まで増すタイミングで、なぜこのような事態が起きたのでしょうか。

それは、県連が説明するような単なる「事務的なミス」で済まされる話なのでしょうか。それとも、特定の候補者を利するために、対立候補の支持者を組織的に投票から締め出すという、日本の政党政治の根幹を揺るがしかねない意図的な工作だったのでしょうか。直前に発覚した小泉陣営による「ステマ指示メール問題」も相まって、その選挙手法には国内外から厳しい目が向けられています。

この記事では、複雑怪奇なこの問題の全貌を解き明かすべく、あらゆる角度から徹底的に情報を網羅し、独自の分析を加えて深掘りしていきます。

- 疑惑の全貌:「投票用紙が届かない」という党員の訴えから始まった、事件の発生から発覚までの詳細なタイムラインを再構築します。

- 理由の深層:なぜ826人もの党員が離党させられたのか。「高市派の組織的排除」という疑惑の核心と、県連側が主張する「事務的ミス」説の矛盾点を徹底比較、考察します。

- 真相の行方:渦中の小泉進次郎氏本人は、この疑惑をどう説明し、どう否定しているのか。彼の公式コメントや会見での発言を詳細に分析します。

- 法的論点:もし意図的な行為だった場合、公職選挙法や刑法に触れる可能性はあるのか。党の内部規律はどうなっているのか。法的な側面から問題を検証します。

- 登場人物解説:鍵を握る最重要人物、土井隆典氏と中山展宏氏とは一体どのような人物なのか。その経歴、人物像、そして小泉氏との関係性を徹底的に解剖します。

- 世論の反応:この一連の騒動に対し、SNSやメディア、著名人はどのように反応したのか。ネット上に渦巻く批判や疑念の声を多角的に集め、分析します。

本記事を最後までお読みいただくことで、単なる事件の概要だけでなく、その背景にある日本の政治構造の問題点や、情報化社会における選挙のあり方まで、深く理解することができるはずです。それでは、日本の民主主義が問われるこの重大な疑惑の深層へと、共に迫っていきましょう。

- 1. 1. 小泉進次郎の側近が関与か?党員826人離党疑惑、その全貌を時系列で完全再現

- 2. 2. なぜ党員を離党させたのか?その理由に「高市派の組織的排除」という深刻な疑惑

- 3. 3. 疑惑への関与は本当か?小泉進次郎氏による全面否定の論理

- 4. 4. もし意図的なら罪になる?党員離党問題の法的・倫理的責任を徹底検証

- 5. 5. 土井隆典とは一体誰なのか?学歴・経歴からその人物像を徹底解剖

- 6. 6. 土井隆典と小泉進次郎の密接な関係性とは?単なる「側近」ではない深い絆

- 7. 7. 中山展宏とは一体誰なのか?疑惑を実名告発した元国会議員の経歴と信念

- 8. 8. 中山展宏と小泉進次郎の政治的関係性とは?同じ県連、異なる立場

- 9. 9. 小泉進次郎陣営の疑惑に対するネット上の反応とは?批判と疑念の嵐

- 10. 10. まとめ:小泉進次郎氏の党員離党疑惑の真相と今後の焦点

1. 小泉進次郎の側近が関与か?党員826人離党疑惑、その全貌を時系列で完全再現

今回の騒動は、一枚の投票用紙が届かなかったという、ささやかな異変から始まりました。しかし、その裏側では、党の根幹を揺るがすほどの大きな問題が進行していたのです。一体、何が、いつ、どのようにして起きたのか。情報が錯綜する中、発覚から問題が公になるまでの流れを、報道や関係者の証言を基に、分刻みで詳細に追っていきます。

1-1. 発端:2025年9月26日「投票用紙が届かない」党員からの悲痛な叫び

2025年9月22日、自民党総裁選が告示されました。党の未来、そして日本の針路を決めるこの重要な選挙に、全国約91万人の党員・党友は大きな期待を寄せていました。投票用紙は順次発送され、多くの党員が誰に一票を投じるか、熟考を重ねていたはずです。ところが、告示から4日が経過した9月26日、神奈川県内の一部党員の間で、不穏な空気が広がり始めます。

「うちにはまだ投票用紙が届かないんだが、どうなっているんだ?」

そんな不安の声が、前衆議院議員で自民党神奈川県第9選挙区支部長を務めていた中山展宏氏の元へ、複数寄せられ始めました。中山氏は、自らが党勢拡大のために情熱を注ぎ、一人ひとりに頭を下げて党員になってもらった支持者たちです。彼らが、最も重要な権利である投票権を行使できないかもしれない。この異常事態に、中山氏は強い危機感を抱きました。

1-2. 衝撃の事実が判明「あなたの党員資格は6月に削除されています」

党員からの悲痛な訴えを受け、中山展宏氏はすぐさま自民党神奈川県連の事務局へ問い合わせを行いました。そこで返ってきた答えは、中山氏の想像を絶するものでした。県連の担当者は、こう告げたのです。「確認しましたが、お問い合わせのあった方々は、今年の6月時点で離党されており、党員登録が削除されています」。

耳を疑った中山氏がさらに詳しく調査を進めると、事態の深刻さが明らかになります。なんと、中山氏が過去1年間で新たに入党を勧誘した約1000人の党員のうち、826人もの党員が、本人に何ら通知や確認もないまま、一方的に「離党扱い」にされていたことが判明したのです。もちろん、彼らが自ら離党届を提出した事実などありません。まさに「勝手に離党させられていた」状態でした。

総裁選のわずか3ヶ月前に、特定の支部長が獲得した党員が、これほど大規模に、そして秘密裏に党員資格を失っていた。これは単なる事務手続き上のミスで説明できる範囲を遥かに超えています。この事実は、後に週刊文春のスクープとして世に出ることになりますが、この時点ではまだ、ごく一部の関係者だけが知る、水面下の衝撃でした。

1-3. 奇妙な一致:自民党総裁選管が発表した「選挙人数の訂正」

この内部的な混乱が起きている最中の2025年9月27日、自民党総裁選挙管理委員会は、全国の報道機関に向けて一枚の文書を公表しました。「党員投票選挙人数の訂正について」と題されたその発表は、一見すると地味な事務連絡に過ぎません。しかし、その内容は、神奈川で起きていた異常事態と不気味にリンクしていました。

発表によると、神奈川県の選挙人数(党員・党友の数)が、当初の「57,344人」から「58,170人」に訂正されたというのです。その差は、プラス826人。これは、中山氏が把握した「勝手に離党させられていた」党員の数と、完全に一致する数字でした。

| 項目 | 訂正前の数値 | 訂正後の数値 | 増減数 | 訂正理由 |

|---|---|---|---|---|

| 神奈川県党員・党友数 | 57,344人 | 58,170人 | +826人 | 一部党員の継続に関し、齟齬があったため |

選管が示した訂正理由は、「一部党員の継続に関し、齟齬があったため」という、極めて曖昧で技術的な響きを持つものでした。しかし、その裏で党員の投票権が失われ、告発によって慌てて元に戻されたという背景を知れば、この「齟齬」という一言が、いかに重い意味を持つかが分かります。この異例の対応により、権利を奪われていた826人の党員のもとへは、大至急、速達で投票用紙が届けられるという、ドタバタ劇が繰り広げられたのです。

2. なぜ党員を離党させたのか?その理由に「高市派の組織的排除」という深刻な疑惑

前代未聞とも言える、826人もの党員が本人の知らぬ間に離党させられていた問題。神奈川県連は一貫して「事務的なミス」であると説明していますが、その言葉を額面通りに受け取る声は決して多くありません。なぜなら、その背景には、総裁選の行方を左右しかねない、極めて政治的な動機があったのではないかという強い疑惑が持たれているからです。一体、その理由とは何なのでしょうか。

2-1. 告発者が証言した衝撃の事実「離党させられた党員の9割超が高市派だった」

この疑惑が単なる憶測で終わらない決定的な根拠となっているのが、告発者である中山展宏氏による、週刊文春への実名での証言です。彼は、離党させられた党員の政治的スタンスについて、極めて具体的に言及しました。

「私は昨年の総裁選では高市早苗議員を支持し、離党させられた党員の9割超が高市議員に投票した。今年は小林鷹之議員に入れる党員が多いようです」

この証言は、千金の重みを持つと言えるでしょう。もしこれが事実であるならば、「離党させられた826人」は、無作為に選ばれたわけでは決してないことになります。そのうちの9割以上、つまり740人以上が、総裁選で小泉進次郎氏の最大のライバルの一人と目される高市早苗氏の熱心な支持者であった、という可能性が濃厚になるのです。

これは、統計的に見ても単なる偶然で片付けられる偏りではありません。特定の候補者を支持する党員グループを狙い撃ちにし、彼らの投票権を根こそぎ奪うことで、選挙結果を自陣に有利な方向へ導こうとしたのではないか。そのような、極めて計画的かつ組織的な選挙妨害行為であったという疑惑が、この証言によって一気に現実味を帯びてきたのです。

2-2. 県連側が主張する「事務的なミス」説の信憑性と数々の疑問点

これほど深刻な疑惑に対し、自民党神奈川県連は「継続する意思のある党員を誤って名簿から削除してしまった、事務的なミスであった」と説明しています。しかし、この説明には、常識的に考えて多くの疑問符が付きまといます。

- 疑問点①:なぜこれほど大規模なミスが起きるのか?

一人や二人の手続きミスならまだしも、826人という、一つの選挙区の党員の大部分に相当する規模のミスが、なぜ一括で発生したのでしょうか。通常の事務手続きでは考えにくい規模です。 - 疑問点②:なぜ支持層に極端な偏りが生じるのか?

仮にシステム上のエラーや人為的ミスであったとしても、その対象が「高市派が9割」という極端な偏りを見せることの説明がつきません。ミスであるならば、対象はもっとランダムになるはずです。 - 疑問点③:なぜ党員本人への確認が一切なかったのか?

党費の納入状況の確認など、党員資格の継続に関する手続きは慎重に行われるべきものです。826人もの党員を離党扱いにするのであれば、事前に本人への意思確認や通知があってしかるべきですが、今回はそれらが一切行われていませんでした。 - 疑問点④:なぜ支部長交代と連動しているのか?

報道によれば、土井隆典氏は「中山氏が支部長を交代したので、党員が宙に浮いてしまい、集金できなくなってしまう」という趣旨の説明をしたとされています。しかし、支部長が交代したからといって、党員本人の意思を確認せずに離党扱いにするというのは、あまりにも乱暴な論理です。

これらの数々の疑問点に対して、神奈川県連側からはいまだに合理的な説明はなされていません。「事務的ミス」という言葉は、まるで思考停止を促す魔法の言葉のように使われていますが、国民の多くがその説明に納得していないのが現状です。特に、直前に小泉陣営が起こした「ステマ指示メール問題」で、選挙の公正さに対する意識の低さが露呈した後だけに、この説明を信じるのは困難であると感じる人が多いのも無理からぬことでしょう。

3. 疑惑への関与は本当か?小泉進次郎氏による全面否定の論理

自身の地元・神奈川県連で巻き起こった、党員資格をめぐる前代未聞の不祥事。県連会長という最高責任者の立場にある小泉進次郎氏は、当然ながら厳しい追及の目に晒されることになりました。彼はこの深刻な疑惑に対し、どのように反論し、自らの潔白を主張したのでしょうか。その公式な発言と、そこに込められた意図を詳細に分析します。

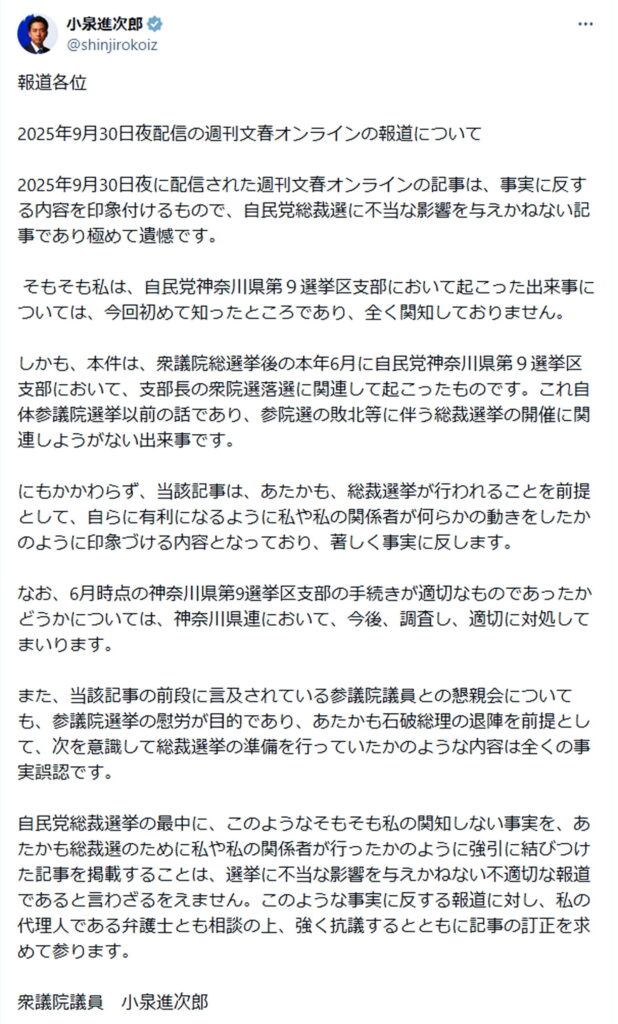

3-1. 小泉進次郎氏の公式声明「全く関知しておらず、極めて遺憾」

2025年10月1日、週刊文春による報道が世を駆け巡ると、小泉進次郎氏は自身のX(旧ツイッター)を通じて、迅速に公式コメントを発表しました。その内容は、疑惑への関与をきっぱりと、そして全面的に否定するものでした。

「そもそも私は、自民党神奈川県第9選挙区支部において起こった出来事については、今回初めて知ったところであり、全く関知しておりません」

この一文で、小泉氏は自らがこの問題の当事者ではなく、報道によってはじめて事態を認識したという立場を明確にしました。さらに、この問題が総裁選とは無関係である点を、時期的な側面から強く主張しています。

「しかも、本件は、衆議院総選挙後の本年6月に自民党神奈川県第9選挙区支部において、支部長の衆院選落選に関連して起こったものです。これ自体参議院選挙以前の話であり、参院選の敗北等に伴う総裁選挙の開催に関連しようがない出来事です」

つまり、問題の処理が行われたとされる「6月」の時点では、まだ総裁選の具体的な日程が決まっていなかったため、総裁選の票を操作する目的で行われたという見方は成り立たない、というのが小泉氏の論理です。この主張をもって、彼は報道が「あり得ない話」であると断じ、強い困惑と遺憾の意を表明しました。

3-2. メディアへの強い抗議と記事訂正要求という対決姿勢

小泉進次郎氏の対応は、単なる関与の否定に留まりませんでした。彼は、この疑惑を報じた週刊文春に対し、極めて強い対決姿勢を示したのです。コメントの後半部分では、報道そのものが不当であり、選挙に悪影響を及ぼすものだと痛烈に批判しました。

「あたかも、総裁選挙が行われることを前提として、自らに有利になるように私や私の関係者が何らかの動きをしたかのように印象づける内容となっており、著しく事実に反します」

そして、法的措置も辞さない構えを見せます。

「このような事実に反する報道に対し、私の代理人である弁護士とも相談の上、強く抗議するとともに記事の訂正を求めて参ります」

この一連の対応からは、疑惑を徹底的に否定し、むしろ自らを「不当な報道の被害者」と位置づけることで、この危機的状況を乗り切ろうとする明確な戦略がうかがえます。県連会長としての監督責任を認めるよりも先に、メディアへの反論を前面に押し出したことは、彼の危機管理に対する姿勢を象徴していると言えるかもしれません。しかし、この強硬な態度が、世論の納得を得られるかどうかは、また別の問題です。

4. もし意図的なら罪になる?党員離党問題の法的・倫理的責任を徹底検証

今回の党員大量離党問題が、仮に「事務的ミス」ではなく、特定の意図を持って行われたものであった場合、どのような責任が問われるのでしょうか。多くの人が抱くこの根本的な疑問について、「公職選挙法」「刑法」「自民党の内部規律」という3つの異なるレイヤーから、その法的・倫理的な問題を専門的かつ多角的に掘り下げていきます。

4-1. 公職選挙法違反にはあたらないのか?その境界線とは

まず、有権者の投票行動に関わる問題として、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが「公職選挙法」でしょう。しかし、結論から言えば、今回のケースが直ちに公職選挙法違反に問われる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。その理由は、法律の適用範囲にあります。

公職選挙法は、その名の通り、衆議院議員や参議院議員、地方自治体の首長や議員といった「公職」に就く人物を選ぶための選挙手続きを定めた法律です。一方で、自民党総裁選挙は、自民党という一つの政党の内部で行われる代表者選挙に過ぎません。その結果として選出された人物が、国会での指名を受けて内閣総理大臣になる可能性が非常に高いという事実はありますが、選挙そのものの法的性質は、あくまで党のルール(党則や総裁公選規程)に基づいて行われる「私的な選挙」の範疇に留まります。したがって、公職選挙法が直接的に網をかける対象とはならないのです。

4-2. 刑法上の罪に問われる可能性は?立ちはだかる「立証の壁」

公職選挙法の適用が難しくとも、その行為の悪質性によっては、一般の刑法に触れる可能性が残されています。具体的には、以下のような罪状が理論的には考えられますが、いずれも実際に罪を立証するには非常に高いハードルが存在します。

- 私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条、第161条)

最も直接的に考えられるのがこの罪です。もし、党員の離党手続きを進めるために、第三者が本人になりすまして「離党届」に署名・捺印し、それを県連に提出した、という具体的な事実が明らかになれば、私文書偽造・行使の罪に問われる可能性があります。しかし、今回はそのような「偽造された離党届」の存在は確認されておらず、どのような手続きで名簿が書き換えられたのかが不明であるため、この罪の適用は現時点では困難です。 - 電磁的記録不正作出罪(刑法第161条の2)

現代の党員名簿は、多くが電子データで管理されています。もし、権限のない人物が党員管理システムにアクセスしたり、あるいは正規の権限を持つ人物がその権限を濫用したりして、党員データを不正に「離党」へと書き換えるという行為があれば、この罪が成立する余地があります。しかし、これも「誰が、どのような意図で、どのようにシステムを操作したのか」という具体的な操作ログなどの証拠が必要不可欠であり、立証の壁は極めて高いと言えるでしょう。

このように、刑事事件として立件し、有罪に持ち込むためには、疑惑の段階を超えた、客観的かつ具体的な証拠が求められます。現状では、その道のりは非常に険しいものと見られています。

4-3. 最も現実的な責任追及の場:自民党の党則に基づく処分の可能性

刑事罰に問うことが難しくとも、この問題が不問に付されるわけではありません。最も現実的な責任追及の場となるのが、自民党の内部規律、すなわち「党則」に基づく処分です。自民党党則には、党の品位を傷つけ、党の結束を乱すような行為を行った党員に対し、厳格な処分を下すことが明記されています。

処分には、最も重い「除名」から、「離党勧告」「党員資格の停止」「役職停止」など、複数の段階があります。党員の最も根源的な権利である選挙権を、不透明な手続きによって奪うという行為は、党の信頼と公正性を著しく損なうものであり、党則違反と見なされる可能性は極めて高いでしょう。今後、党内に設置されている党紀委員会などで正式な調査が行われ、特定の人物による意図的な関与が認定された場合には、党則に則った何らかの処分が下されることが予想されます。

5. 土井隆典とは一体誰なのか?学歴・経歴からその人物像を徹底解剖

今回の党員離党疑惑において、小泉進次郎氏の「側近」として、その名が一躍全国に知れ渡ることになった土井隆典(どい たかのり)氏。しかし、国政の場に頻繁に登場する人物ではないため、「一体何者なのか?」と感じた方も多いのではないでしょうか。彼の経歴を深く掘り下げることで、その人物像と、今回の事件における役割が見えてきます。※一部のウェブサイト等で「土居」という漢字が使われている例が見られますが、神奈川県議会の公式サイト等によれば、正しい表記は「土井」です。

5-1. 土井隆典のwiki風詳細プロフィール(学歴・経歴・役職)

土井隆典氏は、国政ではなく、地方政治、特に神奈川県の政界を長年にわたって支えてきた、まさに「地元の重鎮」と呼ぶべき存在です。

- 氏名:土井 隆典(どい たかのり)

- 通称:土井 りゅうすけ

- 生年月日:1959年(昭和34年)5月7日

- 出身地:神奈川県川崎市

- 出身大学:拓殖大学

- 現在の役職:神奈川県議会議員(川崎市多摩区選出、7期)

- 所属政党:自由民主党

- 主な経歴:

- 衆議院議員 小泉純一郎 秘書(12年間)

- 1999年 神奈川県議会議員 初当選

- 2015年 第109代 神奈川県議会議長

- 自民党神奈川県連 副会長、副幹事長、情報調査室長などを歴任

5-2. 政治家としてのキャリアの原点:小泉純一郎元首相の秘書として12年

土井隆典氏の政治家としてのキャリアを語る上で、絶対に外すことができないのが、小泉純一郎元内閣総理大臣の秘書として過ごした12年間です。大学を卒業後、彼は若き日の小泉純一郎氏に仕え、その政治活動を最も間近で支え続けました。この経験は、彼の政治信条や人脈形成の礎となっただけでなく、小泉家との極めて強固な信頼関係を築く上で決定的な意味を持ちました。

秘書として地元の隅々まで歩き、有権者の声に耳を傾け、国政のダイナミズムを肌で感じた12年間。この濃密な時間が、彼を地方政治の世界へと導きました。1999年に神奈川県議会議員選挙に打って出て見事初当選を果たすと、その後は連続当選を重ね、県政における自民党の重鎮としての地位を不動のものとしていきます。2015年には、県議会のトップである議長に就任するなど、その手腕と実績は高く評価されています。まさに、小泉純一郎氏という偉大な政治家のもとで帝王学を学び、それを地方政治の舞台で実践してきた人物と言えるでしょう。

6. 土井隆典と小泉進次郎の密接な関係性とは?単なる「側近」ではない深い絆

メディアで「側近」と一言で評される土井隆典氏と小泉進次郎氏の関係は、一般的な政治家同士の付き合いとは一線を画す、非常に深く、そして長年にわたるものです。その絆の背景を読み解くことで、今回の事件がなぜ起きたのか、その一端が見えてくるかもしれません。

6-1. 父・純一郎元首相の時代から続く、親子二代の信頼関係

二人の関係性の根底にあるのは、何と言っても「父の代からの付き合い」です。土井氏が小泉純一郎氏の秘書を務めていた12年間は、進次郎氏が多感な少年期から青年期へと成長していく時期と重なります。週刊文春の報道によれば、「進次郎氏とは幼い頃からキャッチボールをしていた間柄」というエピソードも紹介されており、進次郎氏にとって土井氏は、単なる父の部下ではなく、兄のような、あるいは親戚のおじのような、身近で頼れる存在であったことがうかがえます。

政治の世界は、今日の味方が明日の敵になる非情な世界です。そのような中で、父の時代から変わらず小泉家を支え続けてくれる土井氏の存在は、進次郎氏にとって計り知れない価値を持つはずです。この親子二代にわたる人間的な信頼関係こそが、彼を単なる「支援者」ではなく、「側近」と呼ばせる最大の理由なのです。

6-2. 神奈川県連における「会長」と「副会長」という強力な組織的タッグ

個人的な信頼関係に加え、組織運営の上でも二人は極めて重要なパートナーです。小泉進次郎氏が自民党神奈川県連の会長としてトップに立つ中、土井隆典氏は副会長や副幹事長といった執行部の要職を歴任してきました。これは、神奈川県における自民党の意思決定や選挙戦略において、二人が常に中心的な役割を担ってきたことを意味します。

特に、国政で多忙な進次郎氏に代わって、地元の複雑な人間関係や組織の隅々にまで目を光らせ、実務を取り仕切るのが、土井氏のような地元密着型のベテラン県議の役割です。まさに、進次郎氏が中央で描く大きな戦略を、地元で着実に実行に移すための「最強のパートナー」。この組織的な関係性が、彼らの絆をさらに強固なものにしていることは間違いありません。

7. 中山展宏とは一体誰なのか?疑惑を実名告発した元国会議員の経歴と信念

今回の巨大な疑惑に、敢然と立ち向かい、実名での告発という形で一石を投じた中山展宏(なかやま のりひろ)氏。彼もまた、神奈川県を地盤とし、国政の第一線で活躍してきた人物です。なぜ彼は、巨大な権力と対峙するリスクを冒してまで、告発に踏み切ったのでしょうか。その経歴と人物像から、彼の行動の背景にある信念を探ります。

7-1. 中山展宏のwiki風詳細プロフィール(学歴・経歴・役職)

中山展宏氏は、民間企業での経験を経て政界入りし、政府の要職も務めた、政策通として知られる元衆議院議員です。

- 氏名:中山 展宏(なかやま のりひろ)

- 生年月日:1968年(昭和43年)9月16日

- 出身地:香川県高松市

- 出身大学:青山学院大学 理工学部

- 最終学歴:早稲田大学大学院ファイナンス研究科専門職学位課程 中退

- 前職:衆議院議員(4期)

- 選挙区:神奈川県第9区(川崎市多摩区、麻生区)

- 所属政党:自由民主党

- 所属派閥:志公会(麻生派)

- 主な経歴:

- 勧角証券(現みずほ証券)勤務

- 衆議院議員 秘書

- 2012年 衆議院議員 初当選

- 外務大臣政務官

- 国土交通副大臣 兼 内閣府副大臣 兼 復興副大臣

7-2. 民間出身で政府要職も歴任した豊富な国政経験

中山氏のキャリアは、一般的な世襲政治家とは一線を画します。大学で理工学を学んだ後、証券会社で債券トレーダーとして経済の最前線を経験。その後、国会議員秘書を経て、2012年の衆議院議員総選挙で初当選を果たしました。いわば、民間の実社会と永田町の双方を知る人物です。

国会議員としては4期を務め上げ、その間、安倍内閣で外務大臣政務官、菅内閣では国土交通副大臣という政府の要職を歴任しました。外交・安全保障から、国土強靭化、インフラ整備といった内政の重要課題まで、幅広い分野で政策立案と実行に深く関わってきた実績を持っています。2024年の衆院選では小選挙区で敗れ、惜しくも議席を失いましたが、その後も自らが支部長を務める神奈川9区の党員たちのために、地域活動に奔走していました。今回の告発は、そうした地道な活動の中で、自らが守るべき党員たちの権利が不当に侵害されていることを知り、黙ってはいられなかった、という支部長としての強い責任感の表れと見ることができるでしょう。

8. 中山展宏と小泉進次郎の政治的関係性とは?同じ県連、異なる立場

告発者として表舞台に立った中山展宏氏と、疑惑の渦中にいる小泉進次郎氏。同じ自民党神奈川県連に所属する両者ですが、その政治的な立ち位置や関係性は、決して単純なものではありません。二人の関係性を理解することは、今回の問題の背景をより深く知る上で重要です。

8-1. 同じ神奈川県連に所属するが、直接のライバルではない

まず基本的な関係として、中山氏の選挙区は神奈川9区(川崎市)、小泉氏の選挙区は神奈川11区(横須賀市・三浦市)であり、有権者を奪い合う直接のライバル関係にはありません。二人とも、神奈川県全体の党勢拡大を目指す自民党神奈川県連という、同じ組織に属する仲間です。県連の会合などで顔を合わせる機会も多く、表向きは協力関係にあると言えます。

8-2. 所属派閥の違いが示す党内での立ち位置の差異

しかし、自民党という巨大組織の内部には、「派閥」という力学が存在します。中山展宏氏は、麻生太郎元総理が率いる「志公会(麻生派)」に所属しています。一方で、小泉進次郎氏は、特定の派閥には所属していないものの、菅義偉前首相に近い議員グループの一員と見なされています。総裁選は、まさにこうした派閥や議員グループが、それぞれの思惑を持って候補者を支持し、合従連衡を繰り広げる権力闘争の場です。

今回の総裁選において、麻生派がどの候補を支持するのかは流動的であり、必ずしも小泉氏を一致して支持する状況ではありませんでした。中山氏自身も、過去の総裁選では高市早苗氏を支持するなど、小泉氏とは異なる政治的選択をしてきました。このような党内での立ち位置の違いが、今回、彼が組織の論理に屈することなく、問題を公にするという決断を下す一因となった可能性は十分に考えられます。それは派閥の対立というよりも、政治家個人の信念に基づく行動であったと見るべきでしょう。

9. 小泉進次郎陣営の疑惑に対するネット上の反応とは?批判と疑念の嵐

この前代未聞の党員離党疑惑は、インターネット、特にSNSを通じて瞬く間に日本中に広まり、様々な議論を巻き起こしました。直前に発覚した「ステマ指示メール問題」の火種がくすぶる中、新たな燃料が投下された形となり、小泉進次郎氏の陣営に対する批判と疑念の声は、まさに嵐のように吹き荒れました。ネット上ではどのような声が上がったのか、その内容を多角的に分析します。

9-1. 「やり方が汚すぎる」「民主主義への冒涜だ」厳しい論調の批判が殺到

SNSや大手ニュースサイトのコメント欄を分析すると、今回の疑惑に対する最も支配的な反応は、その手法に対する強い嫌悪感と怒りでした。もし疑惑が事実であれば、それは単なる選挙戦術の行き過ぎではなく、民主主義の根幹を揺るがす行為であるという厳しい意見が多数を占めました。

- 公正さへの疑念:「ステマで世論を操作しようとした次は、反対派の投票権を奪うのか。正々堂々と戦えないのか」「事務的ミスで高市派だけ800人以上も消えるなんて、誰が信じるんだ。あまりにも不自然すぎる。」

- 民主主義への冒涜:「党員が自分の意思で代表を選ぶのが党内民主主義の基本。その権利を裏でこっそり奪うなんて、独裁国家と同じ発想だ。」「これは自民党だけの問題じゃない。日本の政治全体の信頼に関わる重大な事案だ。」

- 著名人からの苦言:立憲民主党の重鎮、小沢一郎氏はXで「こうなると自民党そのものが選挙で他党に対してこういうことをやっているのではないかという疑念を生む。深刻かつ重大な事案」と指摘。元「青汁王子」の実業家、三崎優太氏も「こんなの一般企業なら即トップ解任レベルの不祥事。舐めすぎだろ」と痛烈に批判しました。

このように、一般のネットユーザーから影響力のある著名人まで、幅広い層からその非倫理的な手法に対して厳しい非難の声が上がったのです。

9-2. 小泉進次郎氏の「知らなかった」では済まない、リーダーとしての説明責任を問う声

小泉氏自身は疑惑への直接関与をきっぱりと否定しましたが、多くの人々はその説明に納得していません。神奈川県連のトップである会長としての監督責任、そしてリーダーとしての説明責任を問う声が数多く見られました。

- 監督責任の欠如:「『知らなかった』で済ませるなら、組織のトップ失格だ。自分の足元で何が起きているかも把握できない人が、国のトップになれるはずがない。」「県連会長として、まずは徹底的に内部調査を行い、真実を明らかにして国民に報告するのが筋だろう。」

- 説明不足への不満:「なぜ疑惑を報じたメディアに抗議するのが先なのか。まず謝罪と説明を尽くすべきは、権利を奪われた党員と、不信感を抱いた国民に対してではないのか。」「『事務的ミス』や『齟齬』といった曖昧な言葉でごまかさず、なぜ826人ものデータが消えたのか、具体的なプロセスを包み隠さず説明してほしい。」

特に、ステマ問題でも見られた「自分は知らなかった」という姿勢が、責任逃れと受け取られ、リーダーとしての資質そのものへの疑念を深める結果となりました。危機に瀕した際に、いかに真摯に、そして透明性をもって対応できるか。その能力が厳しく問われています。

9-3. TBSの独自分析で可視化された「炎上」の実態

こうしたネット上の反応は、単なる印象論ではありません。TBS NEWS DIGがX(旧ツイッター)の投稿を独自に分析したところ、疑惑が表面化した後の小泉氏に関する投稿数が、他の候補者を圧倒して急増していたことが明らかになりました。特に、彼がステマ問題について謝罪した9月26日以降、その数は爆発的に増加しており、その多くが批判的な内容でした。これは、一連の疑惑がネット上でいかに大きな「炎上」を引き起こしたかを、客観的なデータで裏付けています。このネガティブな注目の高まりが、総裁選の行方にどのような影響を与えるのか、多くの人々が固唾を飲んで見守っています。

10. まとめ:小泉進次郎氏の党員離党疑惑の真相と今後の焦点

自民党総裁選という日本の政治における重要な局面で噴出した、小泉進次郎氏の地元・神奈川県における党員大量離党疑惑。最後に、この複雑で深刻な問題について、現時点で明らかになっている事実と、今後の行方を左右する重要なポイントを改めて整理します。

- 何があったのか:2025年9月、自民党総裁選の直前に、神奈川県で党員826名が本人の意思とは無関係に「離党扱い」にされ、投票権を失う寸前であったことが、前衆議院議員・中山展宏氏の告発により発覚しました。

- なぜ大問題になったのか:離党させられた党員の9割以上が、総裁選のライバル候補である高市早苗氏の支持者であったと報じられたため、単なる事務ミスではなく、特定の候補者を有利にするための意図的な選挙妨害ではないかという深刻な疑惑が浮上しています。

- 誰が関与したとされているのか:週刊文春は、小泉純一郎元首相の秘書を長年務め、進次郎氏の「側近」とされる神奈川県議・土井隆典氏が、この離党処理に関与した可能性を示唆しています。

- 小泉進次郎氏の対応は:小泉氏本人は、この問題への直接的な関与を「全く関知していない」と全面的に否定。報道は事実に反するとして、週刊文春に対し、法的措置も辞さない構えで抗議と記事の訂正を求めています。

- 法的な問題点:この行為が直ちに公職選挙法違反に問われる可能性は低いものの、もし文書偽造などの事実があれば刑法に触れる可能性があります。それ以上に、党の信頼を著しく損なう行為として、党則に基づく厳格な処分が下されるかが焦点となります。

- 今後の最大の焦点:神奈川県連および自民党本部が、この疑惑に対して第三者を含む徹底した調査を行い、真実を究明できるか。そして、その結果を国民が納得できる形で公表し、十分な説明責任を果たせるかどうかが、小泉氏個人のみならず、自民党全体の信頼回復の鍵を握っています。

「ステマ指示メール問題」に続き、立て続けに噴出した選挙の公正性に関わる疑惑。日本の次期リーダーを目指す政治家の足元で起きたこの事件は、現代における政党政治のあり方、そして情報化社会における民主主義の健全性そのものを、私たちに鋭く問いかけています。真相の完全な解明と、それに基づく厳正な対処がなされるのか。多くの国民が、その行方を厳しい目で見守っています。