2025年5月、静岡県伊東市に初の女性市長として颯爽と登場した田久保真紀氏。市民の期待を一身に受け、クリーンな市政運営が期待されていました。しかし、その船出からわずか1ヶ月後、彼女の経歴に重大な疑惑が浮上し、伊東市政は前代未聞の大混乱に陥ります。問題の中心にあるのは、「東洋大学法学部卒業」という最終学歴の真偽。そして、その疑惑を払拭するために市長が取った驚くべき行動、通称「卒業証書チラ見せ事件」です。

当初「怪文書」と一蹴された告発から始まり、議会での追及、二転三転する不可解な説明、そして法を盾にした証拠提出の拒否。事態は混迷を極め、今や単なる学歴詐称疑惑にとどまらず、公人としての資質そのものが問われる大問題へと発展しています。一体、あの「チラ見せ」された卒業証書は何だったのか。本物だったのか、それとも精巧に作られた偽物だったのでしょうか。

この記事では、謎が謎を呼ぶ田久保真紀市長の学歴問題を、発生当初から現在までの流れを追いながら、以下の点を徹底的に深掘りしていきます。

- 事件の全貌:「卒業証書チラ見せ事件」はいつ、どこで、どのようにして起きたのか?

- 提出拒否の深層:なぜ市長は卒業証書の提出を頑なに拒み続けるのか、その驚くべき理由とは?

- 偽物疑惑の核心:疑惑の卒業証書は偽物なのか?その正体に迫る複数の「告発文」の衝撃的な内容を徹底解剖。

- 今後の展開:法的な観点から、この問題が今後どのように進展していくのかを詳しく考察。

この記事を最後まで読めば、複雑に絡み合った田久保市長の学歴問題の全体像を、誰よりも詳しく理解できるはずです。それでは、疑惑の核心へと迫っていきましょう。

1. 田久保真紀市長に浮上した「卒業証書チラ見せ事件」の衝撃的な発端と経緯

「伊東のジャンヌ・ダルク」ともてはやされ、市政の刷新を期待された田久保真紀市長。しかし、その輝かしいスタートに、突如として暗い影が差し込みました。それは、彼女の公表された経歴の根幹を揺るがす、あまりにも具体的で、無視できない内容の告発でした。この一つの告発が、後に全国を騒がせる「卒業証書チラ見せ事件」へと発展するとは、この時まだ誰も予想していませんでした。

1-1. 全ての始まりは市議会議員に届けられた一通の告発文

2025年6月上旬、伊東市議会の議員19人全員のもとに、差出人不明の一通の郵便物が届きました。その中には、市の広報誌「広報いとう」7月号で紹介されたばかりの田久保市長のプロフィール、特に「平成4年 東洋大学法学部卒業」という記述に対して、真っ向から異議を唱える文章が記されていたのです。

「東洋大学卒ってなんだ!彼女は中退どころか、私は除籍であったと記憶している」

「中退」ですらなく、学費未納や重大な規則違反などによって大学側から一方的に学籍を抹消される「除籍」という、非常に重い言葉。このあまりに具体的でショッキングな内容に、議会は騒然となります。しかし、田久保市長の当初の対応は、この告発を真正面から受け止めるものではありませんでした。市長はこれを「出所不明の怪文書」と断じ、「このような卑怯な行為を行う人間の要求を満たすことは、さらなる行為を助長する」として、疑惑への明確な回答を拒否する姿勢を貫いたのです。この強気な態度が、かえって市民や議会の疑念を増幅させる結果となりました。

1-2. 議会での追及が生んだ「19.2秒のチラ見せ」という迷走

市長が「怪文書」と切り捨てた問題も、議会が黙って見過ごすことはありませんでした。2025年6月25日の市議会本会議。代表質問に立った杉本一彦市議は、この疑惑を壇上から厳しく追及します。杉本市議は、自身で入手したという同学年の卒業アルバムに田久保市長の名前も写真も確認できなかった事実を突きつけ、「あなたの言葉で聞きたい。東洋大学法学部を平成4年3月に卒業していますね?」と、市長に真偽を明らかにすべく詰め寄りました。

しかし、田久保市長の答えは「この件に関しましてはすべて代理人弁護士に任せている」という、事実上のゼロ回答。この煮え切らない態度に業を煮やした議会側は、強制力のある調査権限を持つ「百条委員会」の設置を本格的に検討し始めます。

この動きを察知したのか、田久保市長は市議会の正副議長に対し、疑惑を晴らすための「証拠」として、問題の卒業証書を提示します。しかし、その行動こそが、後に市長の信頼を失墜させる決定的な「事件」となるのです。後に「チラ見せ」と酷評されるこの行為について、中島弘道議長(当時)は「サッと出されて、サッと目を向けたら、スッと引かれてしまった」、青木敬博副議長(当時)も「時間は本当に1秒もなかった。0.何秒か」と証言。内容をじっくり確認させず、コピーを取ることも頑なに拒否したとされています。後に田久保市長自身は百条委員会で「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶している」と反論しますが、この不自然極まりない行動は、疑惑を払拭するどころか、「何か見られては困るものなのではないか」という新たな憶測を呼ぶ最悪の一手となってしまいました。

1-3. 「除籍でした」突然の告白と深まる謎

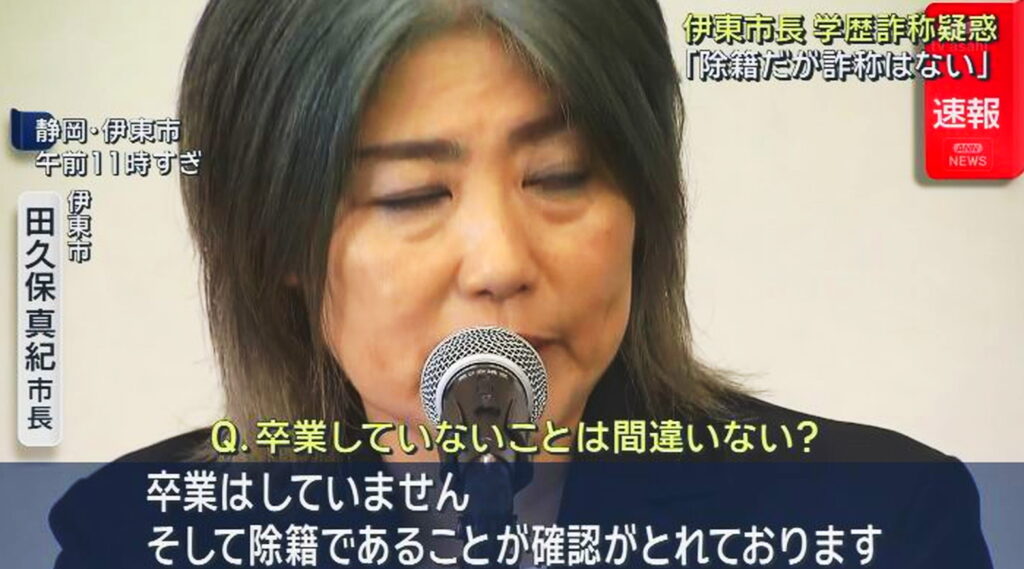

議会からのプレッシャーが高まる中、田久保市長はついに追い込まれます。2025年7月2日、突如として記者会見を開き、これまでの主張を覆す衝撃の事実を自らの口で認めたのです。

「卒業は確認できませんでした。除籍であることが判明しました」

6月28日に自ら大学の窓口へ赴き、卒業証明書の発行を申請したところ、卒業の事実はなく「除籍」扱いであることを知らされた、と説明しました。そして、これまでは「卒業したと勘違いしていた」と、あくまで意図的な詐称ではなかったと釈明したのです。しかし、この告白は一つの謎を解明すると同時に、さらに大きく、根深い謎を生み出すことになりました。

「卒業していないのに、なぜ卒業証書を持っているのか?」

「勘違いだったというが、大学を除籍されたことに本人が気づかないことがあり得るのか?」

市民やメディアが抱いた当然の疑問に対し、市長の歯切れは悪いままでした。この会見を境に、問題の焦点は「学歴を偽っていたか否か」から、「市長が提示したあの卒業証書は何だったのか」という、物証そのものの真偽を問う段階へと移行していくのです。

2. なぜ頑なに拒否?田久保真紀市長が卒業証書の提出をしない本当の理由

自ら「除籍」の事実を公表したにもかかわらず、田久保市長の態度は不可解さを増していきます。疑惑解明の最大のカギである「卒業証書」の現物公開を、驚くべき理屈を並べて拒否し続けたのです。当初は「検察に委ねる」としていた説明は二転三転し、最終的には法的な権利を盾に、議会と市民に対する説明責任を放棄するかのような姿勢を見せます。この頑な態度の裏には、一体どのような思惑が隠されているのでしょうか。

2-1. 「検察に提出」から「検察にも出さない」への不可解な変心

7月2日の会見で「卒業したと勘違いしていた」と釈明した田久保市長でしたが、世間の疑念は晴れませんでした。当然、焦点は市長が議長らに見せたという「卒業証書」そのものに移ります。これに対し、7月7日に再度開かれた会見で、市長は驚くべき方針を示しました。

「卒業証書については、卒業アルバム、在籍期間証明書、私の上申書とともに静岡地方検察庁へ提出し、検察の捜査にすべてお任せしたい」

そして、「地検への上申が済み次第、速やかに辞任し、出直し市長選挙に立候補したい」と、辞意まで表明したのです。市民や議会への直接的な説明や証拠開示を避け、いきなり司法の場に判断を委ねるという異例の対応。これには「時間稼ぎではないか」「なぜ議会や市民に説明しないのか」と批判が集中しました。

しかし、この方針すらも、わずか10日後にはあっさりと覆されます。百条委員会が7月18日を期限に卒業証書の提出を正式に要求すると、田久保市長は「検察にも提出しない」と前言を撤回。「事態が少し変わりまして、刑事告発された際の重要な証拠になるであろうということで弁護士が保管している」と、今度は「証拠保全」を理由に提出を拒否したのです。この二転三転する対応は、市長が何かを隠蔽しようとしているとの印象を決定づけ、信頼を完全に失墜させる結果を招きました。

2-2. 憲法と法律を盾にする市長側の論理とは

百条委員会からの提出要求に対し、田久保市長側が持ち出したのが、法律の専門家でなければ理解が難しい法的な理屈でした。市長が提出した「回答書」には、提出を拒否する「正当な理由」として、主に以下の2点が挙げられています。

- 自己負罪拒否特権(憲法第38条1項)

これは、何人も自分に不利益となるような供述を強要されないという、いわゆる「黙秘権」のことです。市長側は、自身が公職選挙法違反で刑事告発されており、卒業証書がその裁判で不利な証拠になる可能性があるため、提出を拒む権利があると主張しました。 - 押収拒絶権(刑事訴訟法第105条)

これは、弁護士などが業務上の秘密に関するもので押収を拒絶できる権利です。市長側は、問題の卒業証書は弁護士に預けてあり、弁護士のこの権利によって保護されているため、提出できないと主張したのです。

しかし、これらの主張は多くの専門家から疑問視されています。百条委員会は刑事裁判そのものではなく、あくまで行政調査の場です。そこで証拠提出を拒否することが、憲法で保障された権利の行使として妥当なのか。また、卒業証書が弁護士の守るべき「秘密」に当たるのか。法的な解釈が分かれる点を盾に、市長は説明責任から逃れようとしているのではないか、という厳しい目が向けられています。

2-3. 強まる「偽物隠し」の疑惑と市長の焦り

一連の不可解な対応を通じて、世間の見方はほぼ一つに固まりつつありました。それは、「市長が提示した卒業証書は、やはり偽物なのではないか」という疑惑です。

もし本物の卒業証書なのであれば、速やかに公開すれば済む話です。大学側の手違いで誤って発行されたというのであれば、それこそ大学の責任問題にもなり、市長が隠す必要はありません。それを頑なに拒み、法的な理屈を並べてまで公開を避けるのは、それが公の場で検証されることに耐えられない、つまり偽物であることの裏返しではないか、と多くの人が考えたのです。

実際に、百条委員会は後に東洋大学から取り寄せた正式な記録に基づき、「正規の卒業証書が授与された事実はない」と結論付けています。市長の「勘違い」という主張も、「卒業できる見込みがなかったことが裏付けられ、明らかに無理が生じる」と断定。市長が「6月28日以前から自身が除籍であったことを知っていたものと断定できる」とまで踏み込みました。

こうした状況を鑑みれば、市長の一連の行動は、偽造の事実が露見することを恐れた「時間稼ぎ」と「隠蔽工作」だったと見られても致し方ないでしょう。市長の焦りが、さらなる疑惑を呼び、自らを窮地へと追い込んでいったのです。

3. 暴かれた無理筋な言い訳!田久保真紀市長が会見で語ったこと

疑惑が深まる中、田久保市長は複数回にわたり記者会見を開きましたが、その内容は市民や議会の不信感を払拭するどころか、火に油を注ぐ結果となりました。「勘違いだった」という釈明に始まり、矛盾に満ちた発言の数々。ここでは、市長が会見で展開した「無理があり過ぎる言い訳」の数々を検証し、その言葉の裏に隠された意図を読み解いていきます。

3-1. 「卒業したと勘違い」発言の無理がありすぎる点

2025年7月2日の会見で、田久保市長が「除籍」の事実を認めると同時に口にしたのが、「卒業したと勘違いしていた」という釈明でした。しかし、この「勘違い」という言葉には、多くの人が首を傾げました。大学の卒業という人生の大きな節目を、何十年もの間「勘違い」し続けることなど、果たしてあり得るのでしょうか。

- 卒業証書の不所持:通常、卒業すれば大学から卒業証書・学位記が授与されます。これを受け取っていないにもかかわらず、卒業したと思い込むのは極めて不自然です。

- 卒業式の不参加:市長自身も「卒業式には出ていない」と認めています。卒業式に出席せず、証書も受け取っていない状況で、なぜ卒業したと認識できたのか、説明がつきません。

- 除籍の通知:大学が学生を「除籍」処分にする場合、本人および保証人(多くは親)に必ず通知が送られます。東洋大学も「保証人様宛てに除籍通知書を送付します」と回答しており、市長や家族がその事実を知らなかったとは考えにくい状況です。

これらの点を踏まえると、「勘違い」という一言で片付けるにはあまりにも無理があります。百条委員会が後に「勘違いしていたとの主張は明らかに無理が生じる」と断定したのも当然と言えるでしょう。

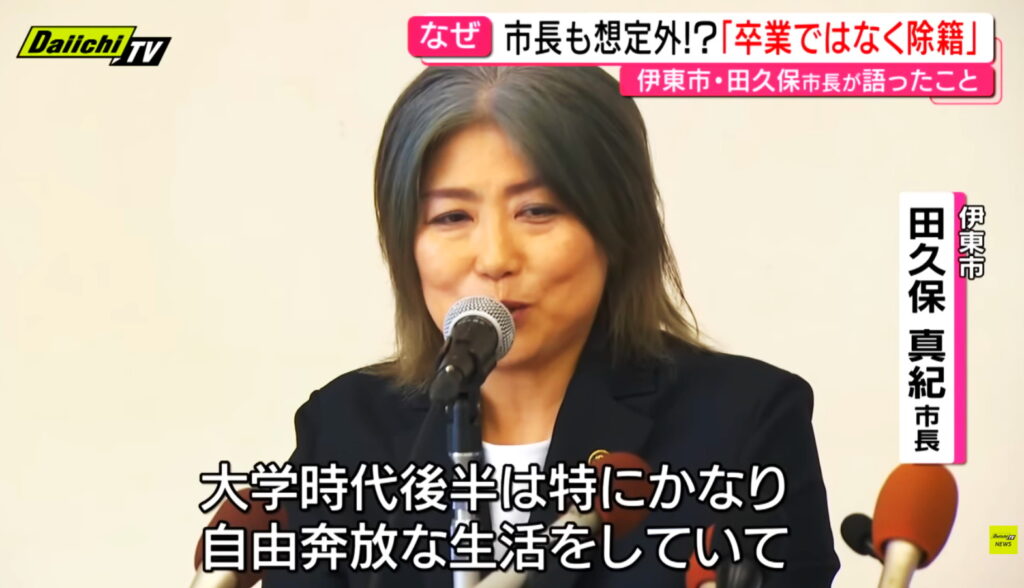

3-2. 「自由奔放な学生生活」は免罪符になるのか

「勘違い」の理由を補強するかのように、田久保市長が繰り返し語ったのが、自身の大学時代の過ごし方でした。

「大学時代後半は特にかなり自由奔放な生活をしていた」「バイクに乗っていろいろなところに行ってしまって、住所不定のような状態になっていたり…」

このように、自身が「不真面目な学生」であったことを告白し、大学からの連絡を受け取れる状況になかったことを示唆しました。しかし、これもまた、学歴を偽っていたことの免罪符にはなりません。むしろ、自ら卒業に必要な単位を取得できていなかった可能性を認めているようなものです。事実、百条委員会が東洋大学から入手した資料によれば、田久保市長が4年間で取得した単位数は、卒業要件の半分にも満たない著しく低い数字であったと報じられています。これでは「卒業できる見込みがなかった」ことは明らかであり、「勘違い」の余地はなかったと言えるでしょう。

3-3. 矛盾だらけの時系列と発言の変遷

田久保市長の言い分をさらに検証していくと、時系列で矛盾する点が次々と浮かび上がってきます。

- 市長は「6月28日に大学で確認して初めて除籍と知った」と主張しています。

- しかし、その前の6月4日には、議長らに「卒業証書」とされるものを提示しています。

- さらに、百条委員会の証言によれば、市長の知人は数年前から本人に「大学は卒業していない」と聞いていたと証言しています。

これらの事実を並べると、「6月28日まで卒業したと思い込んでいた」という市長の主張は根底から覆ります。知人の証言が事実であれば、市長は長年にわたって自身が卒業していないことを認識しながら、公には「東洋大学卒業」という経歴を使い続けていたことになります。そして、疑惑が追及されると、手元にあった「偽の卒業証書」を使ってその場をしのぎ、いよいよ追い詰められてから「勘違いだった」という苦しい言い訳を捻り出した、という構図が見えてくるのです。この矛盾こそが、市長の信頼を完全に失墜させた最大の要因と言えるでしょう。

4. 田久保真紀市長が会見で語った無理があり過ぎる言い訳とは?一体何を言ったのか

疑惑の渦中にあった田久保真紀市長が、ついに重い口を開いたのは2025年7月2日のことでした。この日開かれた記者会見で、市長は自らの口から「東洋大学は卒業ではなく除籍であった」という衝撃の事実を認めました。しかし、市民や議会が求めていた誠実な説明とは裏腹に、その口から語られたのは、聞く者の耳を疑うような釈明の数々だったのです。ここでは、多くの人が「無理があり過ぎる」と感じた、市長の会見での具体的な発言内容とその問題点を、詳細に検証していきます。

4-1. 核心だった「卒業したと勘違いしていた」という驚きの釈明

会見の核心部分は、なぜこれまで「東洋大学卒業」という経歴が公になっていたのか、という点でした。これに対し、田久保市長が述べたのが「卒業していると認識していた」「勘違いしていた」という、にわかには信じがたい釈明です。自身の人生における重要な経歴を、30年近くもの長期間にわたって「勘違い」し続けることなど、果たしてあり得るのでしょうか。この発言が「無理筋」だと受け止められたのには、明確な理由があります。

まず第一に、卒業という行為に伴う物理的な証拠や体験の欠如が挙げられます。通常、大学を卒業すれば、その証として学位記である「卒業証書」が授与されます。市長は卒業式には出席していないと認めており、この最も重要な証書を受け取っていないにもかかわらず、なぜ卒業したと確信できたのか、その論理は極めて不自然です。後に問題となる「チラ見せ」した卒業証書の存在自体が、そもそも「勘違いだった」という主張と真っ向から矛盾しており、話の辻褄が合っていません。

第二に、大学の事務手続き上、「除籍」という重大な処分を見落とすことは考えにくいという点です。大学が学生を除籍処分とする際には、学則に基づき、本人および保証人(多くの場合、学費を負担している保護者)に対して、複数回にわたる通知や督促が行われるのが通例となっています。東洋大学側もメディアの取材に対し、「保証人様宛てに除籍通知書を送付します」と明確に回答しており、この重要な通知を本人も家族も見落とし、「卒業したものだ」と思い込む状況は、社会通念上、想定しがたいと言えるでしょう。

そして第三に、最も客観的な根拠として、卒業に必要な要件を満たしていなかったという事実です。百条委員会の調査によって、市長が在学4年間で取得した単位数は、卒業要件の半分にも遠く及ばない、著しく低い数字であったことが後に報じられています。これほど単位が不足していれば、卒業判定会議で卒業が認められないことは、学生自身が誰よりも理解しているはずです。「勘違い」で済まされるレベルの話ではなく、卒業できる可能性がそもそもなかった、というのが客観的な事実である可能性が高いのです。これらの点から、「勘違いだった」という釈明は、事実を認めたくないがための苦し紛れの言い訳と多くの人に受け取られてしまいました。

4-2. 「自由奔放な学生生活」を言い訳にした姿勢への批判

田久保市長は、なぜそのような「勘違い」が生じたのか、その背景として自身の大学時代の奔放な生活スタイルを繰り返し強調しました。しかし、その語り口は反省の弁というよりも、責任逃れの口実のように聞こえ、さらなる批判を招く結果となります。

「大学時代後半は特に、かなり自由奔放な生活をしていた」「バイクに乗っていろいろなところに行ってしまって、住所不定のような状態になっていたり連絡がつかなかった」

このように、自らを「不真面目な学生だった」と描写することで、大学からの重要な通知(除籍通知など)を受け取れなかったとしても不思議ではない、という状況を演出しようとした意図が透けて見えます。若き日の過ちや奔放な生き方そのものを非難する声は少ないかもしれません。しかし、問題の本質は過去の素行ではなく、その事実と向き合わず、不正確な経歴を公人として長年使用してきた現在の責任です。

あたかも「自由奔放だったのだから、事務的な手続きを把握していなくても仕方がないでしょう」と言わんばかりの態度は、自身の経歴に対する無責任さを浮き彫りにしたと受け止められました。過去の自身の行動を、現在の説明責任から逃れるための免罪符として利用したと見なされたのです。この姿勢は、多くの市民に深い失望感を与え、リーダーとしての資質に大きな疑問符を投げかけることになりました。

4-3. 二転三転する発言が招いた信頼の完全失墜

一度失いかけた信頼を回復するためには、一貫性のある誠実な説明が不可欠です。しかし、この会見以降も田久保市長の発言は一貫性を欠き、まるで迷路のように変遷していきます。特に、疑惑の核心物証である「卒業証書」の扱いをめぐる発言のブレは、市長の信頼性を決定的に失墜させました。

7月7日の会見では、「卒業証書は検察に提出し、司法の判断に委ねる」と、公的な第三者機関による検証を受け入れるかのような姿勢を表明しました。これにより、辞職して出直し選挙に臨むという決意の表れと受け取った人もいたかもしれません。しかし、百条委員会から正式な提出要求が出されると、その方針はわずか10日ほどで覆されます。「刑事告発されたため、自己に不利益な証拠は提出できない」と、今度は法的な権利を盾に提出を拒否。この180度の方向転換は、多くの市民や議員に「議会や市民への説明を意図的に避け、時間稼ぎをしているだけではないか」という強い疑念を抱かせました。

結局、田久保市長の一連の言い訳は、疑惑を解明するどころか、新たな矛盾と不信の種を蒔き続ける結果となりました。「勘違い」「自由奔放」「記憶が曖昧」といった言葉の数々は、真実を求める市民の前であまりにも軽く、公職にある者の言葉の重みを自ら失わせる悪循環に陥ってしまったのです。

5. 田久保真紀市長がチラ見せした卒業証書は偽物だったのか?

田久保真紀市長の学歴詐称疑惑において、すべての謎の中心に存在する、あの「卒業証書」。市長が議長らに一瞬だけ見せたというその紙片は、果たして本物だったのでしょうか、それとも巧妙に作られた偽物だったのでしょうか。この問題をめぐっては、様々な証言や状況証拠が浮かび上がり、疑惑は深まるばかりです。ここでは、あの「チラ見せされた卒業証書」が偽物である可能性を指摘する複数の根拠を、多角的に検証していきます。

5-1. 議長たちが語った「チラ見せ」の瞬間の詳細な状況

疑惑の卒業証書が公の場(ただし限定的ですが)に姿を現したのは、2025年6月4日のことでした。田久保市長が、疑惑について説明を求める市議会の正副議長に対し、自ら提示したのです。しかし、その方法はあまりにも不可解でした。

中島弘道議長(当時)の証言:「サッと出されて、サッと目をむけたら、スッと引かれてしまった。チラ見です」

青木敬博副議長(当時)の証言:「時間は本当に1秒もない、0.何秒の世界。パッと開いて、我々が身を乗り出した瞬間にパッと閉じて下げてしまった」

複数の当事者が口を揃えて証言するこの「チラ見せ」行為。なぜ市長は、疑惑を晴らすための最も重要な証拠を、相手に確認させないような方法で提示したのでしょうか。この不自然な行動自体が、「何か確認されてはまずい点があったのではないか」という強い疑念を抱かせます。

さらに、副議長は後の取材で、その時に見た証書のデザインについて、「本物の(東洋大学の)デザインを見たときに、一瞬で『あっ違う』と思った」「本文の中に名前が入っている感じだった」とも証言しています。正規の卒業証書のフォーマットとは異なるという具体的な指摘は、これが偽造されたものである可能性を強く示唆しています。後に田久保市長は、この時の提示時間を「約19.2秒」と主張しましたが、提示時間の長短よりも、内容を精査させなかったという事実が、疑惑を深める決定的な要因となりました。

5-2. 大学側の公式見解と決定的な矛盾

この卒業証書の存在そのものを根底から揺るがすのが、東洋大学側の公式な見解です。大学広報課は、一連の騒動に関するメディアの取材に対し、繰り返し明確に回答しています。

「本学学則では、卒業した者に、卒業証書を交付することとしており、卒業していない者に対して卒業証書を発行することはありません」

「卒業後に除籍になることはない」

田久保市長が「除籍」であったことは、市長自身が認めた確定的な事実です。その事実と、大学側の「除籍者に卒業証書は発行しない」という見解を照らし合わせると、論理的に導き出される結論は一つしかありません。それは、「田久保市長が所持している卒業証書は、大学が正規に発行したものではない」ということです。

田久保市長は会見で「一度卒業という扱いになって、今どうして除籍になっているのか…」と、あたかも大学側の事務手続きに何らかの問題があったかのようなニュアンスで語りました。しかし、大学側が「卒業後の除籍はない」とキッパリ否定している以上、この主張の信憑性は極めて低いと言わざるを得ません。大学の公式見解は、市長が持つ卒業証書が「偽物」であることの、極めて有力な状況証拠となっているのです。

5-3. 百条委員会が下した「偽造」の事実認定

最終的に、この問題に一つの区切りをつけたのが、市議会が設置した百条委員会でした。百条委員会は、東洋大学から正式に提出された田久保市長の在学記録などを精査。その結果、2025年9月1日の報告で、以下のように結論付けました。

「田久保眞紀氏が、東洋大学を卒業しておらず、正規の卒業証書が授与された事実はないということが正式に判明した」

これは、単なる疑惑ではなく、議会の公式な調査機関による「事実認定」です。さらに百条委員会は、市長が卒業に必要な単位を全く満たしていなかった事実も突き止め、「卒業していたものと勘違いしていたとの主張は明らかに無理が生じる」と、市長の言い分を完全に退けました。市長が「6月28日以前から自身が除籍であったことを知っていたものと断定できる」とまで踏み込みました。

これらの調査結果を踏まえ、市議会の正副議長は、田久保市長が「偽造した東洋大学名義の卒業証書と称する文書を閲覧させ、東洋大学を卒業したと誤認させた」として、新たに「偽造私文書等行使」の疑いで刑事告発に踏み切っています。

議長たちの証言、大学の公式見解、そして百条委員会の事実認定。これらの客観的な証拠は、田久保市長が「チラ見せ」した卒業証書が、大学とは無関係に作成された「偽物」であった可能性が極めて高いことを示しています。

6. もし偽物ならアレは何?チラ見せされた卒業証書の正体を考察

百条委員会によって「正規のものではない」と結論付けられた、あの卒業証書。田久保市長自身も最後まで「本物だと思っていた」と主張しつつも、その入手経路については「記憶が曖昧」と語るばかりで、その正体は依然として謎に包まれています。もし大学が発行した本物でないとすれば、あの紙片は一体何だったのでしょうか。ここでは、浮上している様々な情報や告発内容を基に、その正体について考えられるいくつかの可能性を考察していきます。

6-1. 「お遊びで作った」同級生の友情の証だった可能性

この謎を解く最も衝撃的かつ具体的な仮説として浮上したのが、「大学の同級生有志が作成した、手作りの卒業証書」という説です。これは、2025年7月下旬に市議会議長宛てに届いた、新たな告発文によってもたらされました。

この告発文は、田久保市長と同期で東洋大学法学部を卒業したと名乗る人物から送られたもので、そこには驚くべき「真相」が綴られていました。

「あれは彼女と同期入学で平成4年3月に卒業した法学部学生が作ったニセ物です。田久保だけ卒業できないのはかわいそうなので、卒業証書をお遊びで作ってあげた」

告発文によれば、卒業を前に単位が足りず卒業できないことが確実となった田久保市長を不憫に思った友人たちが、彼女を慰めるためのジョークグッズとして、本物に見えるような体裁を整えて作成し、卒業式後の飲み会でプレゼントした、というのです。さらに、「本物の卒業証書と同じ造りでは犯罪になるため、敢えて誰が見てもパロディだとわかる忘年会の余興の出し物のような造りにした」という記述もあったと報じられています。

この証言は、多くの謎に説明をつけるものです。「なぜ卒業していないのに証書があるのか」「なぜデザインが本物と違うのか」。若者らしい悪ふざけと優しさが生んだ産物だったとすれば、辻褄が合います。もしこれが真実であれば、田久保市長は、友人たちの善意の贈り物を、30年の時を経て、自らの経歴詐称を糊塗するための小道具として利用してしまったことになります。友情の証が、政治生命を揺るがす疑惑の物証へと変貌してしまったのだとすれば、あまりにも皮肉な話です。

6-2. 大学とは無関係な全く別の「賞状」や「記念品」か

もう一つの可能性として考えられるのは、そもそもあの紙が「卒業証書」の体裁すらなしていない、全くの別物だったという説です。田久保市長は大学時代、ハードロックバンドのボーカルとして活動に熱中していたと公言しています。もしかしたら、そのバンド活動に関連した賞状や、仲間内で作られた記念品のようなものだったのかもしれません。

あるいは、学生時代に参加した何らかのイベントやサークル活動での表彰状なども考えられます。様式が卒業証書に似ていれば、一瞬見せられただけでは誤認する可能性もゼロではありません。「法学部」や「田久保真紀」という文字さえ確認できれば、議長らもその場では信じてしまった可能性があります。

しかし、この説には疑問も残ります。もし全くの別物なのであれば、なぜ市長はそれを「卒業証書であると認識していた」と説明したのでしょうか。また、告発文が指摘するような「偽造の経緯」も存在しないことになります。この可能性は、市長が意図的に全く関係のない書類を使って、議長らを欺こうとした、という新たな疑惑を生むことにもなりかねません。

6-3. 市長自身が関与した「作成物」である可能性

最も深刻なシナリオは、市長自身があの卒業証書の作成に何らかの形で関与していた可能性です。同級生が作った「お遊び」のレベルではなく、経歴を偽ることを目的として、より意図的に作成されたものであるという疑念です。

市議会の一部からは、「あまりに精巧だったので業者が作ったのでは」という声も上がっています。もし市長が、卒業していない事実を隠蔽するために、第三者に依頼して偽の卒業証書を作成させていたとすれば、これは単なる学歴詐称にとどまらず、有印私文書偽造という重大な犯罪行為に該当する可能性があります。

田久保市長は一貫して「本物だと思っていた」と主張し、偽造への関与を否定しています。しかし、入手経路について「記憶が曖昧」と繰り返し、具体的な説明を避ける態度は、この最悪のシナリオへの疑念を払拭できずにいます。最終的な真相は、市長が金庫に保管しているとされる現物を検察が押収し、科学的な鑑定を行わない限り、明らかになることはないでしょう。いずれの可能性であったとしても、あの「チラ見せされた一枚の紙」が、田久保市長の政治家としての信頼性を根底から揺るがす、極めて重要な物証であることに変わりはありません。

7. 新たな告発文の衝撃!卒業証書は同級生による偽物だったのか?

田久保市長の学歴詐称疑惑が混迷を極める中、事態を大きく動かす可能性を秘めた一通の「告発文」が市議会に届けられました。それは、これまで謎に包まれてきた「卒業証書」の正体について、驚くほど具体的で生々しい情報を提供するものでした。ここでは、この第二の告発文がもたらした衝撃と、その内容の信憑性について徹底的に掘り下げていきます。

7-1. 議長宛てに届いた「真実をお知らせします」という手紙

2025年7月18日、伊東市議会の中島弘道議長(当時)のもとに、A4用紙3枚にわたる匿名の文書が郵送されました。差出人は「平成4年に東洋大学法学部を卒業した者」と名乗り、その書き出しは「田久保眞紀の卒業証書なるものの真実をお知らせします」という、強い意志を感じさせるものでした。

この告発文の登場は、単なる追加情報以上の意味を持ちました。なぜなら、騒動の発端となった最初の告発文が「除籍」という事実を正確に指摘していた実績があるからです。そのため市議会は、今回の文書も単なる「怪文書」としてではなく、調査に値する重要な情報と判断し、「公文書」として扱うことを決定。その内容は直ちに全議員に共有され、百条委員会の調査においても重要な参考資料となりました。

7-2. 告発文が明かす「ニセ卒業証書」作成の驚くべき経緯

この告発文の核心は、田久保市長が所持する卒業証書が「偽物」であると断言した上で、その作成経緯を詳細に暴露している点にあります。その内容は、まさにドラマのような展開でした。

- 作成の動機:「田久保だけ卒業できないのはかわいそう」という、同級生たちの同情心から計画された。

- 作成者:「彼女と同期入学で平成4年3月に卒業した法学部学生が作った」「卒業生の有志がそれらしい体裁で作ったものです」とされている。

- 作成の意図:あくまで「お遊び」であり、仲間内で彼女を慰めるためのジョークグッズであった。

- 偽造への配慮:「自分たちが持っている本物の卒業証書と同じ造りでは犯罪になるため、敢えて誰が見てもパロディだとわかる忘年会の余興の出し物のような造りにした」と、意図的に本物とは異なるデザインにしたことが示唆されている。

この証言は、これまで不明だった多くの点を線で結びつけます。「なぜ卒業していない市長が卒業証書を持っているのか」「なぜそのデザインが正規のものと違うのか」といった最大の謎に対して、「友人たちが作ったジョークグッズだったから」という、非常に分かりやすい答えを提示したのです。これが事実であれば、田久保市長は友人たちの優しさを逆手に取り、30年後に自らの嘘を塗り固めるための道具として悪用したことになります。

7-3. 告発文の信憑性と田久保市長の反応

では、この告発文の信憑性はどれほど高いのでしょうか。差出人が匿名である以上、100%真実であると断定することはできません。しかし、その内容の具体性や、最初の告発文が事実であった経緯から、市議会関係者の多くは信憑性が高いと見ています。

一方、田久保市長自身はこの告発文に対しても「怪文書」であるとの認識を示し、強く反発しています。自身のSNSで「私の同級生で友人なのであれば、議長にだけ手紙を出して私には何も連絡が無いというのも不自然な話」と疑問を呈し、「同級生で友人となると非常に人数が限られており、概ね全員と連絡が取れているが、そのような(偽造した)人物は確認できない」と主張しています。

しかし、この反論もまた苦しいものがあります。もし本当に親しい友人がやったことであれば、このような形で告発するのではなく、直接本人に忠告する可能性が高いでしょう。逆に言えば、告発者は「友人」ではあっても、もはや市長の不誠実な対応に我慢ならなくなった人物、あるいは当時の悪ふざけが重大な社会問題に発展したことに責任を感じ、真実を明らかにすべきだと考えた人物である可能性も十分に考えられます。

いずれにせよ、この告発文の登場によって、疑惑の核心は「偽の卒業証書」の存在へと絞り込まれました。田久保市長がいくら否定しようとも、物証そのものが公開されない限り、この「同級生作成説」は、最も有力な真相として語られ続けることになるでしょう。

8. 田久保真紀市長が会見で卒業証書を提出拒否!その不可解な理由とは?

2025年7月2日の記者会見で「除籍」の事実を認め、一度は事態の収束に向かうかに見えた田久保市長の学歴詐称問題。しかし、市長が次に取った驚くべき行動は、疑惑の鎮火どころか、さらなる大炎上を招くことになります。疑惑解明の最大の鍵であるはずの「卒業証書」そのものの提出を、市長は不可解な理由を並べて頑なに拒否し続けたのです。この異例かつ不誠実とも取れる対応は、市民や議会の不信感を決定的なものにし、「何かよほど都合の悪い事実を隠しているのではないか」という疑念を、もはや確信へと変えさせるのに十分でした。

8-1. 二転三転した説明と「検察に提出する」という奇策

百条委員会からの正式な提出要求という、もはや逃げ場のない状況に追い込まれた田久保市長。ここで彼女が繰り出したのは、誰もが耳を疑うような奇策でした。7月7日の会見で、市長は突如として次のように表明したのです。

「卒業証書、卒業アルバム、在籍期間証明書、私の上申書とともに静岡地方検察庁へ提出する。検察の捜査にすべてお任せしたい」

議会や市民という、最も説明責任を果たすべき相手への直接的な開示を完全にスキップし、いきなり司法の場にボールを投げるという前代未聞の対応。これは、議会が持つ地方自治法に基づく正当な調査権限を著しく軽視するものであり、市民に対する説明責任の完全な放棄であると受け取られても仕方のない行動でした。当然、この方針には「なぜ議会や市民に真摯に向き合わないのか」「時間を稼ぎ、論点をずらすための策略ではないか」といった批判が即座に噴出しました。

しかし、この「検察に提出」という方針すら、信頼するに値しないものであることがすぐに露呈します。舌の根も乾かぬうちの7月18日、百条委員会から再度提出を求められると、市長はあっさりと前言を撤回。「事態が少し変わりまして、刑事告発された際の重要な証拠になるであろうということで弁護士が保管している」と述べ、今度は「検察にも提出しない」と方針を180度転換させたのです。この一貫性の欠如と場当たり的な対応は、市長がただひたすらに真相解明から逃れようとしているとの印象を決定づけ、彼女の言葉から一切の信頼性を奪い去る結果となりました。

8-2. 法律を盾にするも…専門家から疑問の声が続出

田久保市長と代理人弁護士が、この常軌を逸した提出拒否の法的根拠として持ち出したのが、「自己負罪拒否特権(黙秘権)」と弁護士の「押収拒絶権」でした。自らが刑事告発の対象となっていることを逆手に取り、被疑者としての権利を主張して証拠の提出を拒むという、驚くべき論法を展開したのです。

しかし、この主張は多くの法律専門家からその妥当性を厳しく問われることになります。百条委員会は刑事裁判とは異なり、あくまで行政の適正さを調査するための場です。将来的な刑事訴追の可能性を理由に、議会と市民に対する説明責任を放棄することが果たして「正当な理由」として認められるのか。また、そもそも偽造の疑いがかけられている卒業証書が、弁護士の守秘義務によって保護されるべき「秘密」に該当するのか。法的な解釈が分かれる点を最大限に利用し、法律用語を多用して煙に巻こうとする姿勢は、真実と向き合おうとしない不誠実な態度そのものであると、多くの批判を集めました。

8-3. 市長が本当に守りたかったものは何だったのか

なぜ、田久保市長はここまでして卒業証書の提出を拒否し続けるのでしょうか。その常軌を逸した行動から透けて見えるのは、ただ一つの可能性です。それは、あの卒業証書が公の場での検証に一切耐えられない、つまり「動かぬ偽物の証拠」であることを市長自身が誰よりも深く認識しているという可能性です。

もし、それが大学側の手違いで誤って発行された「本物」なのであれば、市長は被害者として堂々とそれを公開し、大学の責任を追及できたはずです。それをせず、法的権利という鎧をまとって徹底的に防御を固める姿勢は、自らの嘘と偽造が白日の下に晒されることへの強い恐怖心の表れとしか考えられません。

市長が守りたかったのは、もはや「東洋大学卒業」という単なる経歴ではなかったのかもしれません。その虚偽の経歴の上に築き上げられてきた自らの権威、プライド、そして市長という地位そのものだったのではないでしょうか。しかし、その頑ななまでの自己保身は、結果として市民からの信頼という、政治家にとって最も尊く、そして最も守るべきものを完全に失わせるという、何とも皮肉な結末を招いてしまったのです。

9. 田久保真紀市長の卒業証書は押収できるのか?

田久保市長が「弁護士事務所の金庫で厳重に保管している」と主張し、あらゆる提出要求を拒み続ける、疑惑の卒業証書。真相解明の唯一にして最大の物証であるこの書類を、法的な強制力をもって白日の下に晒し、その真偽を明らかにすることはできないのでしょうか。百条委員会や刑事告発を受けた警察が「押収」という最終手段に踏み切る可能性について、市長側が「絶対的な壁」として主張する「押収拒絶権」の有効性とあわせて、法的な観点からその実現性を深く探っていきます。

9-1. 百条委員会の権限とその限界点

地方自治法第100条に基づき設置される百条委員会は、しばしば「議会の国政調査権」にもなぞらえられるほど、強力な調査権限を持っています。具体的には、「関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」と定められています。そして、この請求を「正当な理由」なく拒否した場合には、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性もあります。

しかし、その権限はあくまで「請求」にとどまります。百条委員会は議会の調査機関であり、警察や検察のような強制的な捜査権限、すなわち、裁判所の令状に基づいて個人の意思に反して物を強制的に確保する「捜索差押え(押収)」の権限は持っていません。したがって、田久保市長が「提出を拒否する」という意思を明確に示している以上、百条委員会が市長や弁護士の意に反して、力ずくで卒業証書を入手することは法的に不可能なのです。委員会が取りうる対抗策は、提出拒否が「正当な理由」にあたらないとして、地方自治法違反で市長を刑事告発することに限られます。

9-2. 刑事告発が拓く「強制捜査」への道

この膠着状態を打破する可能性を秘めているのが、すでに行われている複数の刑事告発です。田久保市長は、市民や市議会から、公職選挙法違反(虚偽事項の公表)や有印私文書偽造・同行使といった複数の疑いで刑事告発されています。これらを正式に受理した警察は、単なる行政調査ではなく、犯罪捜査としてこの問題に介入することが可能になります。

捜査の過程で、警察はまず、証拠品である卒業証書の「任意提出」を市長及び代理人弁護士に求めるでしょう。しかし、これまでの市長側の態度から、この任意提出に応じる可能性は極めて低いと考えられます。そこで警察が次に検討するのが、「強制捜査」への移行です。

警察は、卒業証書が犯罪の証拠として不可欠であると判断すれば、裁判官に対して「捜索差押許可状(令状)」を請求します。令状が発付されれば、警察は弁護士事務所の金庫などを対象に捜索を行い、市長側の意思に関係なく、卒業証書を法的に押収することができるのです。これが実現すれば、長らくベールに包まれてきた核心物証が、ついに公的な司法機関の手に渡り、科学的な鑑定などによる真相解明への道が大きく開かれることになります。

10. 刑事訴訟法105条の「押収拒絶権」は絶対的な壁となるのか?

警察による強制捜査という最後の手段に対し、田久保市長側が「最終防衛ライン」として構えているのが、刑事訴訟法第105条に定められた弁護士の「押収拒絶権」です。これは、弁護士が業務上委託を受けて保管している「他人の秘密」に関する物については、捜査機関による押収を拒むことができるという、弁護士に与えられた非常に強力な権利です。市長の代理人弁護士は、この権利を根拠に、たとえ警察が令状を持ってきても、卒業証書の押収は断固として拒絶する方針を明確に示しています。

10-1. 弁護士が主張する「押収拒絶権」とは何か

弁護士の押収拒絶権は、憲法で保障された「弁護人依頼権」を実質的に担保するための重要な制度です。依頼者が、弁護士に相談した内容や預けた資料がすべて捜査機関に筒抜けになってしまうのであれば、誰も安心して弁護士に真実を話し、助けを求めることができなくなってしまいます。この権利は、そうした事態を防ぎ、依頼者と弁護士との間の信頼関係を守るために設けられています。

田久保市長の代理人弁護士は、問題の卒業証書は、市長から弁護業務のために「委託を受けて保管している」ものであり、かつ市長のプライバシーに関わる「他人の秘密」に該当するため、まさにこの押収拒絶権の対象となると主張しています。過去の判例においても、弁護士事務所への安易な強制捜査を違法と判断したケースは存在し、弁護士側はこの判例を盾に、捜査機関に対して徹底抗戦する構えを見せているのです。

10-2. 「卒業証書」は保護されるべき「秘密」に当たるのか

しかし、市長側のこの主張が100%認められるとは限りません。法曹界でも意見が分かれている最大の争点は、疑惑の渦中にある卒業証書が、刑事訴訟法105条で手厚く保護されるべき「他人の秘密」に本当に該当するのか、という点です。

ある人物の学歴は、確かにプライバシーに属する情報です。しかし、今回のケースのように、その真偽が公職選挙の公正さという、より大きな公共の利益に関わる重大な争点となっている場合、それを単なる個人の秘密として絶対的に保護することが果たして妥当なのか、という大きな問いがあります。とりわけ、その物自体が「犯罪行為(偽造)によって生み出された疑いが極めて濃厚」である場合、それを「秘密」として保護することは、かえって証拠隠滅に加担し、司法の正義の実現を妨げる結果になりかねない、という強力な批判が存在します。

最終的な判断は、捜査機関と弁護士側の法的主張が激しく対立する中で、個別の事案ごとに裁判所が下すことになります。もし裁判所が、「本件における卒業証書の提出拒否は、押収拒絶権の目的を逸脱した権利の濫用である」と判断すれば、弁護士の抵抗を排して、卒業証書が強制的に押収される道も残されています。したがって、押収拒絶権は弁護士に与えられた強力な権利であるものの、決して無制限・絶対的なものではなく、公共の利益との比較衡量の中でその行使が制限される可能性も十分にある、というのが法的な見方です。

11. もし田久保真紀市長が卒業証書の提出を拒否し続けるとどうなる?

法的な権利を盾に、疑惑の核心である卒業証書の提出を拒み続ける田久保市長。このまま市長が頑なな態度を変えなかった場合、伊東市政の混乱はどのような結末を迎えるのでしょうか。議会、そして市民からの信頼を完全に失った市長を待ち受ける、極めて厳しい政治的・法的なシナリオについて、これまでの経緯を踏まえながら具体的に解説します。

11-1. 不信任決議の可決と議会解散という選択

市長の二転三転する説明と、百条委員会に対する非協力的な態度に、伊東市議会の忍耐は限界に達しました。2025年9月1日、市議会は地方自治法に基づき、田久保市長に対する不信任決議案を全会一致で可決。これは、議会として「もはや田久保市長に市政を担う資格も信頼もない」という、最も重い意思表示であり、事実上の最後通告でした。

地方自治法上、不信任を決議された首長に残された選択肢は二つしかありません。通知を受けた日から10日以内に、自らの非を認めて潔く「辞職」するか、あるいは議会の判断こそが民意に反するとして「議会を解散」し、選挙を通じて市民に信を問うかです。ここで田久保市長が選んだのは、後者の「議会解散」でした。自らの学歴詐称問題がすべての発端であるにもかかわらず、あたかも議会側に問題があるかのように責任を転嫁し、解散権を行使したことに対し、「大義なき解散」「市民を巻き込むな」「税金の無駄遣いだ」など、市民や前議員から凄まじいほどの批判が巻き起こりました。

11-2. 再度の不信任決議と「自動失職」への道

田久保市長の議会解散によって行われた10月19日の市議会議員選挙。その結果は、田久保市長にとって絶望的とも言える、あまりにも厳しい民意の鉄槌でした。市長の不信任に賛成票を投じた前職議員18人全員が再選を果たし、当選した新人を含め、定数20人のうち実に19人が「反市長派」で占められるという、明確な審判が下されたのです。

地方自治法の規定は、このような事態を想定しています。解散後の選挙で選ばれた新しい議会において、再び市長に対する不信任決議案が提出され、今度は過半数の賛成で可決された場合、市長にはもはや議会を解散する権利はなく、弁明の余地なくその場で職を失う「自動失職」となります。

すでに当選議員の圧倒的多数が不信任の意思を明確に表明していることから、10月31日に招集される予定の臨時議会で田久保市長が失職することは、もはや避けられない、確定的な未来となっています。疑惑の卒業証書の提出を拒否し、市民や議会と対決する道を選んだ市長の政治生命は、自らが招いた形で、極めて不名誉な終焉を迎えようとしているのです。

コメント