2025年10月20日、静岡県伊東市は、前代未聞の政治的混乱の渦中にありました。田久保眞紀市長の学歴詐称疑惑が発端となり、市政は停滞。市議会との対立は決定的なものとなり、ついに議会解散という最終手段にまで至りました。市民の税金約6,300万円が投じられることになったこの出直し市議会議員選挙は、事実上、田久保市長への信任を問う住民投票の色合いを濃くしていました。市の未来を左右するこの選挙で、誰もが予想し得なかったであろう、驚くべき結果がもたらされたのです。

反市長派が地滑り的な勝利を収めるであろうという大方の予測の中、ただ一人、臆することなく「田久保市長支持」を公言し続けた新人候補が、見事に当選を果たしました。その人物の名は、片桐基至(かたぎり もとゆき)氏。この結果は、伊東市民の中に、単なる「反・田久保」という感情だけでは割り切れない、複雑な民意が存在することを浮き彫りにしました。

「なぜ、あれほどの逆風の中で彼は勝てたのか?」「田久保市長を支持するとは、一体何者なのだ?」「元航空自衛隊員という異色の経歴を持つ彼の信念とは?」――。多くのメディアが彼を「田久保派唯一の議席」と報じる中、人々の関心は片桐氏その人に集中しています。この記事では、そうした疑問に徹底的に答えるべく、片桐基至という人物の全貌に迫ります。彼の当選が意味するもの、そして今後の伊東市政に与えるであろう影響を、多角的な視点から深く、そして詳細に分析していきます。

- 衝撃の選挙結果:反市長派が圧勝する中、なぜ片桐基至氏だけが「田久保派」として議席を獲得できたのか、その詳細な得票数と選挙戦の力学を分析します。

- 異色の経歴の全貌:元航空自衛隊員から市議へ。彼の政治家としての原点、そして新潟から伊東へ移住した理由とは何かを掘り下げます。

- 人物像とプライベート:彼の学歴、結婚や子供の有無、家族構成に至るまで、公表されている情報を基に、その人物像を立体的に描き出します。

- 信念の核心:なぜ彼は学歴詐称問題で批判される田久保市長を支持し続けるのか。その政治理念と、「旧態依然の市政を変える」という共通の目標に迫ります。

- 伊東市政の未来:彼の当選が、市長の失職が確実視される今後の伊東市政にどのような影響を及ぼすのか、その可能性を考察します。

この物語は、単なる一地方議員の誕生秘話ではありません。混乱の中から新たな政治の形を模索する、伊東市民の選択の物語でもあります。最後までお読みいただければ、ニュースの表面だけでは決して見えてこない、伊東市政の深層と、そこに現れた新たなキーパーソンの真実にたどり着けるはずです。

1. 田久保眞紀派の片桐基至氏が選挙で当選したのはなぜ?

2025年10月19日、伊東市の未来を占う市議会議員選挙の投開票が行われました。田久保眞紀市長の学歴詐称問題に端を発したこの選挙は、全国的な注目を集める異例の選挙戦となりました。市長への不信任決議案が全会一致で可決され、議会が解散に追い込まれるという異常事態。市民の怒りや不信感が渦巻く中、なぜ唯一「田久保派」を公言した新人、片桐基至氏は議席を勝ち取ることができたのでしょうか。その背景にある複雑な民意と選挙の力学を、結果から詳細に読み解いていきます。

1-1. 選挙結果の詳細とそこに隠された衝撃の事実

まず、確定した選挙結果を数字で見てみましょう。この数字こそが、市民の審判を最も客観的に示しています。

| 項目 | 数値・結果 |

|---|---|

| 投票率 | 59.22%(前回比 +10.34ポイント) |

| 当選者構成 | 前職18名、新人2名 |

| 片桐基至氏の得票数 | 1,351票(定数20名中、9位で当選) |

| 当選者の市長へのスタンス | 反市長派 19名 vs 市長派 1名(片桐氏) |

特筆すべきは、投票率が前回を10ポイント以上も大幅に上回った点です。これは、一連の騒動に対し、市民がいかに高い関心を持ち、自らの意思を投票で示したいと考えていたかの表れに他なりません。そして、結果は「反市長派」の圧勝。不信任案に賛成した前職議員18名全員が再選を果たし、市民の大多数が田久保市長のこれまでの対応に「ノー」を突き付けた形となりました。この結果により、選挙後に招集される臨時議会で、田久保市長の失職は事実上、確実なものとなったのです。

しかし、この大きな流れの中に、見過ごすことのできない小さな、しかし確かな潮流が存在しました。それが、片桐基至氏の当選です。30人が立候補する大激戦の中、1,351票という決して少なくない票を獲得しての9位当選。これは単なる「泡沫候補」ではなく、一定数の市民が彼の主張に耳を傾け、一票を投じた紛れもない事実です。この1議席は、伊東市の民意が単純な白黒二元論では語れない、複雑な構造を持っていることを物語っています。

1-2. 「田久保派」とは何か?支持することの意味

そもそも、この選挙において「田久保派」であると公言することは、極めて大きなリスクを伴う行為でした。学歴詐称、二転三転する説明、百条委員会への出頭拒否、そして議会解散という強硬手段。これらの行動は、多くの市民やメディアから厳しい批判を浴びていました。

そのような状況下で「田久保市長を支持する」と表明することは、単に特定の政治家を応援するという意味に留まりません。それは、「学歴問題という個人の資質の問題よりも、彼が掲げた『改革』こそが重要である」という強いメッセージを発信することと同義でした。田久保市長は、前市政が進めた総工費42億円の新図書館建設計画の中止や、伊豆高原のメガソーラー開発への反対姿勢を貫き、これを「しがらみに満ちた旧態依然の市政からの脱却」と位置づけていました。片桐氏が「田久保派」として立ったことは、この改革の灯を消してはならないという意志表示であり、学歴問題で全ての功績が否定されることへのアンチテーゼでもあったのです。

1-3. なぜ逆風の中で当選できたのか?その深層心理

片桐氏当選の最大の要因は、彼が「田久保市長支持」を明確に打ち出した唯一の候補者であった点に集約されるでしょう。選挙戦において、候補者の立場が明確であることは、有権者にとって極めて重要な判断材料となります。

アンケート調査では、立候補者30人のうち26人が再度の不信任案に「賛成」と回答。市長支持層の有権者にとって、投票先は事実上、片桐氏一択という状況が生まれていました。もし複数の市長支持派候補が乱立していれば、票が分散し、共倒れになっていた可能性は高いでしょう。結果的に、片桐氏が田久保市長の改革路線を支持する市民の票を、一身に集める受け皿となったのです。

さらに、田久保市長自身も選挙期間中、片桐氏の応援演説に駆けつけ、「改革の火を消さずに前進させるには、市議会に新しい風が必要だ」と全面的にバックアップしました。市長の知名度と、彼女が持つ一定の岩盤支持層からの後押しが、片桐氏の得票を大きく上積みしたことは間違いありません。学歴問題に嫌悪感を示しつつも、前市政への不満から田久保市長に投票した層が、「改革の継続」という一点で片桐氏に一票を投じた。そこに、この選挙の複雑な力学と、片桐氏当選の核心があると言えるでしょう。

2. 片桐基至氏の当選の背景にある市民の複雑な思い

片桐基至氏の当選は、単なる選挙戦術の勝利だけでは説明できません。その背景には、田久保眞紀市長の学歴詐称問題に揺れる伊東市民の、一筋縄ではいかない複雑な感情が渦巻いています。なぜ市民は、反市長派が多数を占める一方で、唯一の市長派候補にも議席を与えたのでしょうか。その理由を深く探ることは、伊東市政の未来を考える上で不可欠です。ここでは、彼の当選を後押ししたであろう様々な要因を、多角的に分析していきます。

2-1. なぜ彼は「不信任反対」を貫いたのか?

今回の選挙で、片桐氏が他の多くの候補者と一線を画したのは、その明確なスタンスでした。彼は立候補予定者への合同アンケートに対し、再度の不信任決議案が提出された場合、「反対する」と唯一、明言しました。その理由として、彼は次のように述べています。

「今は改革を貫く市長の在籍が必要。公約実現へ精力的に尽力する現市長を辞職させれば新図書館反対などの民意が無に帰す恐れがある。議会は政局争いを避け、市民生活に寄り添い誠実で真摯な責務を果たすべきである」

この言葉から読み取れるのは、彼が田久保市長の学歴問題そのものを肯定しているわけではなく、それによって市長が掲げた「改革」が頓挫してしまうことを何よりも危惧しているという点です。彼にとって、5月の市長選で示された「旧態依然の市政を変えてほしい」という民意は非常に重いものであり、学歴問題という個人のスキャンダルによってその民意が覆されるべきではない、という強い信念があるのです。このブレない姿勢が、「政局よりも政策を」と考える一部の有権者に響いたことは想像に難くありません。

2-2. 田久保市長自らの応援演説が与えた影響

選挙期間中、田久保市長は自らの支持を公言する片桐氏の応援に積極的に駆けつけました。告示日の10月12日、JR伊東駅前で行われた片桐氏の第一声では、田久保市長自らがマイクを握り、次のように訴えました。

「改革を前進させるには市議会にも新しい風が必要。新たな人材が入り、新しいまちをつくるため議会を解散した」「たった1人でも思いを貫く候補を応援したい」

この応援は、まさに諸刃の剣でした。市長への批判が渦巻く中、市長本人が応援に立つことは、反市長派の票を固めさせ、無党派層を遠ざけるリスクも孕んでいました。しかし、一方で「市長を支持する有権者はこの候補者に投票すれば良い」という明確なメッセージとなり、市長の岩盤支持層の票を片桐氏に誘導する効果は絶大だったと言えるでしょう。実際に、聴衆は多くなかったと報じられていますが、この応援演説の様子はメディアを通じて広く伝わり、市長支持層に対する強力なアピールとなりました。

2-3. 「改革」への期待感と消えなかった岩盤支持層

田久保市長が5月の市長選で勝利した背景には、長年続いた自民党系の市政への不満と、変化を求める市民の強い期待がありました。特に、彼女が政治家としてのキャリアをスタートさせるきっかけとなった伊豆高原メガソーラー計画への反対運動は、伊豆高原地区の住民を中心に根強い支持基盤を築きました。

これらの支持層にとって、田久保市長は利権やしがらみと戦う「改革の旗手」であり、学歴詐称問題が発覚した後も、その評価が完全に覆ることはありませんでした。「問題は個人の経歴ではなく、市政をどう変えてくれるかだ」と考える人々が、市長の改革路線を唯一引き継ぐと表明した片桐氏に期待を託したのです。報道各社の出口調査など詳細なデータがないため断定はできませんが、この「改革への期待」を抱く岩盤支持層の存在こそが、片桐氏を当選ラインへと押し上げた最も大きな力であった可能性が極めて高いと言えます。

3. 伊東市議選の全体像と他の候補者たちの動向

片桐基至氏の当選という特異な結果を理解するためには、選挙全体の大きな構図を把握することが不可欠です。今回の伊東市議選は、まさに「田久保市長への審判」という一点に収斂された選挙戦でした。ここでは、反市長派がどのように圧勝したのか、そして新人候補たちの戦いぶりはどうだったのかを具体的に見ていくことで、片桐氏の立ち位置をより立体的に浮かび上がらせます。

3-1. 反市長派の地滑り的勝利が意味するもの

選挙結果は、一言で言えば「反市長派の地滑り的勝利」でした。最も象徴的だったのは、市長不信任案に賛成票を投じた前職議員18名が全員当選を果たしたことです。これは、市民の多くが、学歴問題に対する市長の対応を許さず、議会の判断を支持したことを明確に示しています。

トップ当選したのは、無所属前職の村上祥平氏で、3,611票という圧倒的な支持を集めました。同じく市長追及の先頭に立ってきた元議長の中島弘道氏も2,044票で2位当選を果たしており、市長と対峙した議員たちが軒並み票を伸ばす結果となりました。この事実は、有権者が単に安定を求めただけでなく、市長の姿勢に対して明確な「NO」を突きつけたことの証明です。この民意を受け、選挙後の臨時議会で再度の不信任案が可決され、市長が失職することは、もはや避けられない運命と言えるでしょう。

3-2. 新人候補たちの間で明暗が分かれた理由

今回の選挙では、12名の新人が立候補し、そのうち当選したのは片桐氏と大竹圭氏の2名のみでした。この2人の当落は、新人候補の間で明暗がくっきりと分かれたことを示しています。

片桐氏が「市長支持」を明確に打ち出して当選した一方で、4位で当選した新人の大竹圭氏(34歳)は、アンケートに対して「市長を支持しない」「再度の不信任案に賛成する」と回答しており、明確な「反市長派」の立場でした。つまり、新人であっても、有権者は市長に対するスタンスを極めて重要な判断基準にしていたことがわかります。

態度を明確にしなかった、あるいは知名度が浸透しなかった他の新人候補は、この二極化の構図の中で埋没してしまった形です。特に、市長支持派と目されながらも態度を曖昧にした候補者は、市長支持層の票を片桐氏に奪われ、反市長派の支持も得られずに苦戦を強いられました。この結果は、混乱の中での選挙において、有権者がいかに明確なビジョンと態度を候補者に求めていたかを物語っています。

3-3. 投票率が物語る市民の市政への強い関心

今回の選挙で最も注目すべきデータの一つが、59.22%という高い投票率です。これは、過去最低を記録した前回の市議選(48.88%)を10.34ポイントも上回る数字であり、市の歴史の中でも特筆すべき高さです。

通常、地方議会選挙は国政選挙に比べて投票率が低くなる傾向にありますが、今回は市長の学歴詐詐問題とそれに伴う議会解散という前代未聞の事態が、多くの市民の政治参加意識を刺激しました。「自分たちの街の未来を自分たちで決めなければならない」という危機感が、これまで選挙に行かなかった層をも投票所へと向かわせたのです。

この高い投票率が、結果的に現職を中心とする反市長派への追い風となり、市長にとっては厳しい審判につながりました。しかし同時に、この熱気の中で1,351票を獲得した片桐氏の当選は、決して軽視できない重みを持っています。それは、多くの市民が熟考を重ねた末に投じた一票であり、伊東市政の多様な意見の表れなのです。

4. 片桐基至とは一体何者?その経歴とプロフィールに迫る

伊東市政の新たなキーパーソンとして、突如として表舞台に現れた片桐基至氏。彼の当選は多くの市民にとって驚きであり、「一体何者なんだ?」という疑問の声が渦巻いています。元航空自衛官という異色の経歴を持つ彼の人物像、その信念の源泉はどこにあるのでしょうか。ここでは、公開されている情報を丹念に拾い集め、彼の「何者」であるかという問いの核心に、より深く迫っていきます。元航空自衛官という異色の肩書だけでなく、その内面に秘められた政治家としての資質と人間性を徹底的に解剖します。

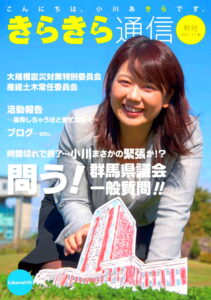

4-1. 片桐基至のwiki風プロフィール

まず、片桐基至氏の人物像を理解するための基礎情報として、彼の公式プロフィールを詳細な解説と共に紹介します。経歴の一つ一つが、彼の価値観や政治姿勢を形成する上で重要な意味を持っています。

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| 氏名 | 片桐 基至(かたぎり もとゆき) |

| 生年月日 | 1980年10月15日 |

| 年齢 | 45歳(2025年10月時点) |

| 出身地 | 新潟県阿賀野市 |

| 現職 | 伊東市議会議員(1期目)、一般社団法人izu Rock 代表理事(農林業) |

| 所属政党 | 無所属 |

このプロフィールで特に注目すべきは、彼が伊東市に根差した活動(農林業)をすでに行っている点です。彼は単に政治家になるために伊東市へ来たのではなく、この地で生活者として、また事業者として地域経済の一端を担う中で、市政への問題意識を醸成していったことが推測されます。また、「無所属」という立場は、特定の政党のしがらみにとらわれず、市民の立場から是々非々で物事を判断するという彼の政治姿勢を象徴しているとも言えるでしょう。田久保市長を支持する一方で、安易に「田久保党」を結成するのではなく、あくまで是々非々のスタンスを貫けるかどうかが、今後の彼の評価を左右する重要なポイントになります。

4-2. 学歴は?出身大学・高校はどこ?

多くの政治家が華々しい学歴を掲げる中で、片桐氏の公表する最終学歴は新潟県立新発田南高等学校普通科卒業です。この事実は、彼の人物像を考察する上で非常に示唆に富んでいます。彼は学歴で人を判断するのではなく、実社会での経験や実績こそが重要であると考えている可能性があります。この姿勢は、学歴詐称問題で揺れた田久保市長を、学歴という一点のみで断罪するのではなく、その「改革」への意志や行動を評価するという彼のスタンスにも繋がっているのかもしれません。

高校卒業後、彼は大学進学ではなく、航空自衛隊への入隊という道を選びます。これは、若くして国や社会に貢献したいという強い意志の表れであったと考えることができます。机上の学問よりも、実践的な経験を通じて自己を鍛え、社会に貢献する道を選んだ彼の生き方は、まさに叩き上げの精神を体現しています。伊東市の有権者の中には、こうした彼の実直で現場主義的な姿勢に、既存の政治家にはない魅力を感じた層が一定数いたことは想像に難くありません。

4-3. 職歴:元新潟県阿賀野市議会議員としての活動実績

片桐氏が伊東市議になる前に、故郷である新潟県阿賀野市で市議会議員を1期務めていた事実は、彼の政治家としての素養を理解する上で非常に重要です。2016年の選挙で初当選を果たしており、これが彼の地方政治家としてのキャリアのスタート地点となります。

その後、彼は「伊東の自然に惚れ込み、家族共に移住」という大きな決断を下します。そして、すぐに政治の世界に戻るのではなく、まずは一般社団法人「izu Rock」を立ち上げ、農林業という第一次産業の現場に身を投じました。この行動は、彼が地域経済の基盤や、伊東市の自然環境が抱える課題を、身をもって理解しようとしたことの表れです。メガソーラー問題に代表される環境政策や、地域産業の振興といった彼の主張には、この現場での経験に裏打ちされた強い説得力があります。単なる移住者ではなく、地域の一員として汗を流してきた実績こそが、彼の言葉に重みを与えているのです。

5. 片桐基至のプライベートに迫る!結婚して妻や子供はいるのか?

公の場では政策や理念を熱く語る片桐基至氏ですが、そのプライベートはどのようなものなのでしょうか。結婚しているのか、子供はいるのかなど、多くの人が気になる家族構成や生い立ちについて調査しました。

5-1. 結婚している妻はどんな人?

調査の結果、片桐基至氏は結婚しており、妻がいます。彼自身のSNSには、奥様に関する微笑ましいエピソードが投稿されることもあり、家族を大切にする一面が垣間見えます。しかし、奥様の名前やお顔、職業といった詳細な個人情報については公にされていません。政治家の家族として、プライバシーを尊重しているものと思われます。

航空自衛官から政治家へ、そして故郷の新潟を離れて伊東市へ移住するという、彼の人生における幾度かの大きな転機。そのいずれの局面においても、奥様の深い理解と献身的な支えがあったことは想像に難くありません。厳しい選挙戦や、議会での孤立が予想される今後の活動においても、家庭が彼にとって最も大切な心の支えであり、力の源泉となることでしょう。

5-2. 子供の存在は?何人で年齢は?

片桐氏にはお子さんもいることが確認されています。過去に彼自身が公表した情報によれば、男の子2人と女の子1人の、合わせて3人のお子さんに恵まれているようです。子育て世代のど真ん中にいる当事者として、彼は伊東市の教育や子育て環境について、机上の空論ではない、極めてリアルな問題意識を持っていることが推測されます。

彼が政策として「不登校の子供・親へ寄り添う支援」や「動物愛護精神・いのちの教育」といった項目を掲げているのは、自らが父親として子供たちの成長を見守る中で感じた、現代社会が抱える課題への真摯な眼差しが反映されているのかもしれません。「子供たちの未来のために、より良い伊東市を築きたい」。その言葉には、一人の父親としての切実な願いと、次世代への責任感が強く込められているのです。

5-3. 実家の家族構成(父・母・兄弟)や生い立ち

片桐氏の人間性の根幹を形作ったであろう、彼の生い立ちにも目を向けてみましょう。彼は自然豊かな新潟県阿賀野市で生まれ育ちました。彼の公式サイトでは家族構成の詳細には触れられていませんが、「家族と共に移住」という言葉を繰り返し使っていることから、彼にとって家族という単位が非常に重要であることが分かります。

故郷を離れ、新天地である伊東市で新たな生活を始めるという決断は、家族全員の合意と協力なくしては成し得ないものです。この経験は、彼に地域コミュニティの重要性や、移住者が地域に溶け込むことの難しさと素晴らしさの両方を教えたはずです。彼が伊東市を「ふるさと」と呼び、地域に貢献しようとする姿勢の裏には、彼を受け入れてくれた伊東市民への感謝と、家族と共にこの地で未来を築いていくという強い覚悟があるのです。

6. なぜ新潟出身なのに伊東市を「ふるさと」と呼ぶのか?その真意とは

「ふるさと伊東を守る」。これは、片桐氏が選挙戦を通じて一貫して掲げ続けた、彼の政治信条を象徴する言葉です。しかし、彼の出身地が新潟県であることから、一部では「移住者が『ふるさと』と呼ぶのはおかしいのではないか」といった声も聞かれます。この一見矛盾しているかのように見える言葉に、彼はどのような思いを込めているのでしょうか。その真意を深く読み解くことで、彼の政治家としての覚悟が見えてきます。

政治の世界における「ふるさと」という言葉は、単なる地理的な出生地以上の、もっと深く、重い意味を持ちます。それは、自らの人生を捧げ、未来を託すことを誓った場所への、最大限の敬意と愛情の表現なのです。片桐氏が伊東市を「ふるさと」と呼ぶとき、彼は有権者に対してこう宣言しているのです。「私は、よそ者ではありません。皆さんと共にこの伊東の土に根を張り、この街の未来に責任を持つ、皆さんと同じ『伊東市民』です」と。

彼が「伊東の自然に惚れ込み、家族と共に移住した」という事実は、この言葉に強い説得力を与えています。彼は観光客として伊東を訪れたのではなく、生活者として、そして父親として、この街の未来を真剣に考える当事者なのです。だからこそ、彼の政策は、抽象的な理想論ではなく、「私道整備予算を増やす」「廃校跡地を活用し公園を作る」といった、地域住民の生活に密着した具体的な提案に満ちています。

移住者であることは、時にハンディキャップとなることもありますが、見方を変えれば大きな強みにもなります。長年その地域に住んでいると当たり前になってしまう問題点や、埋もれてしまっている魅力に、外部からの新しい視点で光を当てることができるからです。片桐氏が「ふるさと伊東」という言葉を使うのは、彼がこの街を客観的に見つめ、その価値を再発見し、未来へと繋いでいくという決意の表れに他なりません。それは、単なるスローガンではなく、彼の政治家としての存在意義そのものを示す、覚悟の言葉なのです。

7. 片桐基至の航空自衛隊での知られざる活躍

片桐氏の経歴の中で、ひときわ異彩を放つのが「元航空自衛官」というキャリアです。田久保市長が彼を「元航空自衛隊のパイロット」と紹介したことで、そのイメージは一気に拡散されました。国の防衛という、日常とはかけ離れた極限の世界で生きてきた経験は、彼の人間性や政治思想にどのような影響を与えたのでしょうか。そのヴェールに包まれた自衛官時代の実像に迫ります。

7-1. パイロットとしての経歴と任務の実態

「パイロット」という華々しい響きは、人々に強いリーダーシップや冷静な判断力といったイメージを抱かせます。田久保市長がこの言葉を使ったのは、そうした効果を狙ってのことでしょう。しかし、より正確な情報を追うと、彼の経歴はさらに複雑で、深いものであることがわかります。

彼自身の過去のプロフィールによれば、航空自衛隊でのキャリアは「武器弾薬整備員」から始まっています。これは、航空機の安全運航を根幹から支える、極めて専門性と責任感が求められる職務です。一発の整備ミスが人命に関わる世界で、彼は規律と正確さの重要性を徹底的に叩き込まれたはずです。この経験が、彼の堅実で実直な政治姿勢の基礎を形作っていることは間違いありません。

その後、彼は「操縦(学生)」として、パイロットへの道を目指します。航空自衛隊のパイロット養成課程は、心技体の全てにおいて極限まで能力が試される、まさにエリート中のエリートコースです。彼がこの厳しい選抜を潜り抜け、訓練に臨んだという事実だけでも、そのポテンシャルの高さがうかがえます。たとえ最終的にどのような形でその課程を終えたにせよ、この経験を通じて培われたであろう、瞬時の状況判断能力、プレッシャーに打ち勝つ強靭な精神力、そしてチームワークを重んじる姿勢は、混乱する市政をナビゲートしていく上で大きな武器となる可能性があります。

7-2. なぜ自衛官から政治の道を選んだのか?その志の原点

「空を飛びながら『真に日本を守るためには政治を変える必要がある』と決意した」。このエピソードは、彼の政治家としての原点をドラマチックに物語っています。自衛官として日本の広大な空から国土を俯瞰し、国民の生命と財産を守るという任務に就く中で、彼は何を思ったのでしょうか。

それは、国防という大きな枠組みが、実は一つ一つの地方自治体の安定と繁栄によって支えられているという、マクロとミクロの密接な関係性だったのかもしれません。いくら強力な防衛力を持っていても、その足元である地域社会が疲弊し、活力を失っていては、本当の意味で国を守ることはできない。彼は、空の上から日本を見つめる中で、その現実に気づいたのではないでしょうか。

そして、彼の視線は、国全体という大きな対象から、より身近な「地域」へと注がれていきます。「国を守る」という崇高な使命感は、形を変えて「地域(ふるさと)を守る」という、より具体的で手触りのある目標へと昇華された。自衛官時代に培われたであろう「公に奉仕する」という精神(Selfless Service)は、彼の政治活動の根底に流れる不変のテーマです。彼の挑戦は、国防の最前線から、住民生活の最前線へと、戦いの場を移したに過ぎないのです。

8. 片桐基至はなぜ田久保眞紀市長を支持し続けるのか?

学歴詐称問題で伊東市政を大混乱に陥れ、市議会から全会一致で不信任を突きつけられた田久保眞紀市長。多くの市民が彼女に背を向け、メディアからの批判が集中する中で、なぜ片桐基至氏はただ一人、彼女への支持を貫くのでしょうか。その行動は、単なる個人的な関係性から来るものなのか、それとも確固たる政治的信念に基づいているのか。彼の発言や行動から、その真意を深く探ります。

8-1. 根底にある「旧態依然の市政を変える」という共通の理念

片桐氏の行動を理解する上で最も重要なキーワードは、「改革」です。彼にとって、2025年5月の市長選挙で田久保氏が勝利したことは、単なる政権交代ではなく、長年続いた特定の勢力による政治、いわゆる「しがらみ政治」に対する市民の明確な意思表示でした。彼が不信任案に反対する理由として「今は改革を貫く市長の在籍が必要」と断言したように、学歴問題という個人の瑕疵(かし)によって、市民が選択した「改革の流れ」そのものを止めてはならない、という強い信念を持っています。

彼は、一連の騒動を「前市政を踏襲するかのように、卑劣なやり方で田久保市長の排除が組織的に図られている」と捉えています。つまり、これは単なる学歴問題ではなく、改革を潰そうとする旧体制派による政治闘争であるという認識です。この構図の中で、彼は自らを「改革派」と位置づけ、その旗頭である田久保市長を守り抜くことこそが、市民の期待に応える道だと考えているのです。彼の行動は、田久保氏個人への信奉というよりも、「改革」という大義への忠誠心から来ていると見るべきでしょう。

8-2. 政策の一致点:伊豆高原メガソーラー問題での共闘関係

理念的な共感に加え、具体的な政策面でも、両者は固い絆で結ばれています。その最たる例が、伊豆高原メガソーラー計画への反対姿勢です。この問題は、田久保市長が市民活動家から政治家へと転身する原点であり、彼女の政治的アイデンティティそのものと言っても過言ではありません。

片桐氏も自身の政策の柱の一つに「メガソーラー開発に反対」を明確に掲げており、この点において両者の利害は完全に一致しています。田久保市長が選挙戦で片桐氏を応援した際に、「今後は伊豆高原メガソーラー問題でも、先頭に立って地域を守ってくれることに期待」とエールを送ったことからも、この問題が両者を繋ぐ重要なキーワードであることが分かります。片桐氏にとって、田久保市長は単なる支援対象ではなく、伊東の自然を守るための「戦友」として認めていることの証です。共通の敵、共通の目標を持つ者同士の連帯感は、極めて強固なものとなり得ます。

8-3. 議会との対立構造と「新しい風」としての自負

片桐氏が田久保市長を支持する背景には、現在の伊東市議会の構造に対する問題意識も見て取れます。田久保市長の登場は、既存の議会勢力との間に深刻な対立を生み出しました。学歴問題は、この対立をさらに激化させ、議会全体が市長を追い詰めるという構図を作り出しました。

片桐氏は、こうした状況を「市政を真に改革するためには、まず市議会が変わらなければならない」と捉え、自らがその「新しい風」となることを自負しています。彼は、市長と議会がただ対立するのではなく、是々非々の議論を通じて市民のための政策を実現していくべきだと考えています。そのために、議会内に市長の改革路線を理解し、建設的な議論ができる存在が必要不可欠であり、その役割を自らが担うという強い決意があるのです。

議会内で完全に孤立することを覚悟の上で、彼は「田久保派」というレッテルを恐れませんでした。それは、彼が目指すものが、特定の派閥への所属ではなく、伊東市政の根本的な変革であることの何よりの証明と言えるでしょう。彼の挑戦は、伊東市議会に新たな緊張感と力学をもたらす、大きな一歩となる可能性を秘めています。

9. 片桐基至氏の当選に対するネット上の多様な反応

片桐基至氏の当選は、伊東市政に一石を投じる結果となり、インターネット上でも瞬く間に大きな話題となりました。彼の当選を巡っては、市民や全国のウォッチャーから賛否両論、実に多様な意見が噴出しています。ここでは、SNSやニュースサイトのコメント欄などに寄せられた声を丹念に拾い上げ、人々がこの選挙結果をどのように受け止めているのか、その深層心理を多角的に分析していきます。

9-1. 「改革の最後の砦」― 肯定的な支持の声とその背景

まず、片桐氏の当選を肯定的に捉える声を見ていきましょう。これらの意見の根底に共通しているのは、田久保市長が掲げた「改革」の灯を消してはならないという強い思いです。

- 改革への期待感:「田久保市長がやろうとしていた改革を、たった一人でも引き継いでくれる人がいてよかった」「古いしがらみに満ちた伊東の政治を変えてくれる唯一の希望だ」といった、市政刷新への期待を片桐氏に託す声が数多く見られました。これらの人々にとって、学歴詐称問題はあくまで個人の問題であり、それによって市政改革という大義が頓挫することを何よりも恐れています。

- 信念を貫いた姿勢への評価:「あれだけの逆風の中で、信念を曲げずに田久保市長を支持し続けた胆力は本物だ」「長いものに巻かれず、自分の信じる道を突き進む姿に好感を持った」など、片桐氏のブレない姿勢そのものを評価する声も少なくありません。政治家には清廉潔白さだけでなく、困難な状況でも信念を貫く強さが必要だと考える層に、彼の姿は頼もしく映ったようです。

- 政策への共感:特に、メガソーラー計画への反対姿勢は、伊東の豊かな自然環境を守りたいと願う市民から強い支持を得ています。「学歴よりも、伊東の未来の環境を守ってくれる人を選びたい」「目先の利益ではなく、100年後の伊東を考えてくれる政治家が必要だ」といった意見は、彼の当選を支えた重要な柱の一つと言えるでしょう。

これらの肯定的な意見は、単なる田久保市長への同情論ではなく、既存の政治体制への根深い不信感と、新しいリーダーシップへの渇望の裏返しと見ることができます。片桐氏は、そうした市民の受け皿として、重要な役割を担うことになったのです。

9-2. 「市政の混乱を助長する」― 批判的・否定的な意見

一方で、片桐氏の当選に対しては、厳しい批判の声も多数上がっています。これらの意見は、学歴詐称という問題の重大性や、今後の市政運営への強い懸念に基づいています。

- 学歴詐称問題への加担という見方:「学歴を偽った市長を支持するということは、嘘を容認するということか」「コンプライアンス意識が欠如している。議員としての資質を疑う」など、田久保市長の問題を擁護する片桐氏の姿勢そのものを問題視する声が最も多く見られました。これらの人々にとって、政治家には政策以前に、まず高い倫理観と誠実さが求められるべきだという考えがあります。

- 議会での孤立と市政の停滞への懸念:「当選してもたった一人。議会で何もできるはずがない」「彼の存在が、議会と市長の対立をさらに煽り、市政を停滞させるだけだ」といった、現実的な議会運営を心配する声も深刻です。当選者20人のうち19人が「反市長派」という状況で、彼一人が市長を擁護することが、かえって建設的な議論を妨げ、市の重要な意思決定を遅らせるのではないかと危惧されています。

- 税金の無駄遣いという批判:「そもそも、市長が議会を解散しなければ、6300万円もの税金は必要なかった。その片棒を担ぐ人間をなぜ選ぶのか」という、議会解散というプロセスそのものへの怒りも、片桐氏に向けられています。市民の血税が、一人の市長の保身のために使われたという構図の中で、市長を支持する彼もまた、その責任の一端を担うべきだという厳しい意見です。

これらの否定的な意見は、政治家には「改革」という理想だけでなく、物事を円滑に進めるための協調性や、自らの行動がもたらす結果への責任感が不可欠であるという、至極もっともな指摘と言えるでしょう。

9-3. 「まずは静観」「お手並み拝見」― 中立的な意見と今後の展望

賛否両論が渦巻く中で、どちらか一方の立場に与するのではなく、今後の片桐氏の行動を冷静に見守りたいという中立的な意見も存在します。

- 新人議員としての中立評価:「市長派かどうかはさておき、新人議員としてどのような政策を提案し、議会でどのような議論を展開するのかを見てから判断したい」「元自衛官という経歴は面白い。これまでの議員とは違う視点に期待したい」といった、彼の議員としての資質そのものに注目する声です。

- キーパーソンとしての役割への期待と不安:「議会と市長の橋渡し役になれる可能性もあれば、対立を煽る火種にもなり得る。彼の動き一つで市政の行方が変わるかもしれない」「彼が是々非々の立場で行動できるかどうかが鍵だ」など、彼が今後の伊東市政において重要なキーパーソンになることを見越し、その動向を注視する意見です。

これらの多様な反応は、片桐基至氏という一人の新人が、いかに多くの市民の期待と不安を一身に背負っているかを物語っています。彼が今後、議会内でどのような立ち回りを見せるのか、そして市民との対話をどう進めていくのか。その一挙手一投足が、伊東市政の未来、そして彼自身の評価を大きく左右していくことになるでしょう。ネット上の声は、まさにその試金石となるのです。

9. まとめ:片桐基至氏の当選が伊東市政に問いかけるもの

田久保眞紀市長の学歴詐称問題に端を発した伊東市の政治的混乱は、片桐基至氏という異色の新人議員を誕生させました。この記事では、彼の経歴や人物像、そして当選の背景にある市民の複雑な心理を多角的に分析してきました。最後に、彼の当選が今後の伊東市政にどのような影響を与え、何を問いかけているのかを総括します。

片桐氏の当選は、多くの矛盾を内包しています。一方で、市民の大多数は田久保市長に「ノー」を突きつけ、反市長派の議員を議会に送り込みました。しかしその一方で、市長の「改革」の灯を守ろうとする少数ながらも確かな民意が、唯一の市長派である片桐氏を議会へと押し上げたのです。このねじれこそが、現在の伊東市が抱える問題の根深さを象徴しています。

今後の伊東市政は、いばらの道となることが予想されます。まず、選挙後の臨時議会で田久保市長の不信任決議案が再び可決され、彼女が失職することはほぼ確実です。その後の市長選挙で誰が新たなリーダーとなるのか、そして新市長と議会がどのような関係を築いていくのか、全ては不透明です。

その中で、片桐氏が果たすべき役割は極めて重要かつ困難なものとなるでしょう。彼は、議会内で孤立無援の立場に置かれる可能性が高いです。しかし、だからこそ彼にしかできない役割もあります。それは、単なる市長のイエスマンではなく、田久保市長が掲げた「改革」の理念を議会の場で問い続け、是々非々の立場で議論を活性化させることです。彼が自身の信念を貫き、市民のための政策実現に向けて粘り強く汗をかくことができるのか。その姿勢が問われます。

この一連の騒動は、私たちに地方政治のあり方を改めて問いかけています。政治家の資質とは何か。民意とは何か。そして、混乱の中から真の改革を生み出すために、市民と議会、そして行政は何をすべきなのか。片桐基至氏の今後の活動は、その問いへの一つの答えを示してくれるかもしれません。伊東市の未来は、彼のような新しい力が、古い政治のしがらみを断ち切り、建設的な対話の道を切り開けるかどうかにかかっているのです。

今後の伊東市政と片桐氏に関する注目ポイントまとめ

- 新市長の誕生と市政の正常化:田久保市長失職後の市長選で、市政の混乱を収拾できるリーダーが誕生するかが最大の焦点です。

- 片桐氏の議会での立ち位置:議会内で孤立が予想される中、彼がどのように政策提言を行い、議論に参加していくのか。単なる反対勢力で終わるのか、建設的な役割を果たせるのかが問われます。

- 「改革」の行方:田久保市長が掲げた新図書館建設計画の中止やメガソーラー問題などの「改革」案件が、新体制下でどのように扱われるのか。片桐氏がその理念を継承できるか注目されます。

- 市民の信頼回復:一連の騒動で失われた市政への信頼を、新たな議会と市長がどのように回復していくのか。市民との対話と透明性の高い行政運営が不可欠です。

- 片桐氏自身の成長:一人の新人議員として、この厳しい政治状況の中で彼がどのように成長し、市民の負託に応えていくのか。彼の政治家としての真価が問われる4年間となります。

コメント